第8部 ~ 北風と南風 ~

幕間劇(27)「異国の空の下」

太陽が眩しかったので、武吉は身体を返し地面に顔を伏せた。もうどれぐらいこうしているのだろう。足は動かず腕にも力が入らなかった。喉の渇きも、もう忘れた。錆びだらけのジープが土埃を舞い上がらせ傍らを走り抜けていった。

数人の子供が駆け寄りポケットの中をまさぐった。リュックは既に剥ぎ取られていた。老いた浮浪者が背をポンポンと叩いた。そして靴を剥ぎとっていった。既に死人扱いだ。やがて息絶えたら野犬が肉を食いちぎりカラスが死肉を突くことだろう。そして虫に最後の肉体の欠片を土中に運ばれていく筈だ。それもまた悪くない。

死期を悲壮感で染める必要はない。気力があれば、最後には“これで全て良し”と呟いてみよう。まるでオイディプス王の最期のようではないか。そう思い少し愉快になった。その台詞に、特に思いがある訳ではない。ただ死を悟った時にそう言ってみたかっただけのことだ。そして、武吉の意識は遠のいていった。

1972年(昭和47年)武吉は、カルカッタの港に降り立った。街には異様なぐらいにヒッピーの姿が目に付いた。西洋思想に限界を感じた若者の群れである。物欲に目が眩みアジアを蹂躙した者の末裔達は、今また無邪気にアジアを闊歩している。しかし、俺もその端くれだ。自分探しという幼稚な理由でアジアの原風景を旅している。馬鹿げていると分っては居るのだが、それしか空虚な穴を埋める術がなかった。

だから、探求の旅ではある。しかし、玄奘法師や空海のような大志を持った旅ではない。極めてパーソナルな欲求である。ロヒンギャの難民キャンプに出会ってもセツルメントを行う気力もない。ただ、ただ当てのない旅である。この旅に求めているのは、自分自身のバニシングポイント(消失点)かも知れない。そして、その無限遠点を見つけるのは、不可能性への掛けかも知れない。

マリーとの暮らしは安らいだものだったし、マリーへの思いは昔と変っていない。だから別れた理由は、俺の我儘だ。“俺は、幼い頃からマリーを守ってきた。それは自然な感情と行動だった” しかし“それは驕りではなかったのか”本当に“俺にそんな力が有るのか”真実は“俺はただの愚者かも” という思いが沸き立ち鬱々と抑えられなくなった。そして“親鸞聖人は、悪人正機を説いたが、俺は悪人だとも自覚できずにいる”と、愚者の悟りの道に入った。そして、独り旅に出た。夏の終わりのことだった。

秋に入り突然体調に異変を感じ始めた。微熱を発し食欲もだんだん落ちて行った。体力が落ちるのは、旅人にとって死活問題だ。しかし、俺には、大使館に駆け込む選択はなかった。とにかく旅を続けるだけである。

ムンバイの近くの河港までやって来て、俺の体力は尽きた。当りには、愚者の同輩が数多横たわっていた。無縁の者でなければ親族に火葬してもらい灰となり自然に還る。だが愚者の同輩は、鳥や獣に突かれるか魚の餌に成り糞になる。糞になった我は、微生物によって分解されやっと自然に還る。どこまでも世話を焼かせる輩である。

既に川を流れていく屍も目に入った。“さて、俺も糞になるか”と、瞼を閉じ静かに河べりに横たわった。どれぐらいそうしていたのかは分からない。一時の間なのか数日のことなのか。ともかく太陽が眩しくて意識が幽かに戻った。

霞んだ視線の先に太陽を背にした若い男の顔が有った。男は「大丈夫ですか」と日本語で聞いてきた。武吉は、「嗚呼、全て良し」と答えると再び気を失った。そして、幽かに荷馬車の揺れを感じた。どうやら魚の糞には成らなかったようだ。

雷鳴が轟いた。その雷鳴に揺り起こされたかのように目を開けた。天井が見えるので宿の中のようだ。雷鳴だと思ったのは、炉の炭が爆ぜた音だった。炭の質が良くないようだ。宿の中は、異様な臭いと煙に満ちていた。それでも不思議と体力に甦りの力を感じた。良く辺りを見渡すと古い商人宿のようである。程なく若い男がやってきた。気を失う前に見た男だ。男は「少し元気が戻って来たようですね」と笑いかけてきた。そして「倭国の人ですか?」と聞いてきた。

倭国とは何とも古めかしい言い方だが、倭人か?と言われれば倭人である。だから、「嗚呼、日本から来た」と答えた。男は「日本? 日本とは倭国のどこですか?」と聞いてきた。だから、武吉は、筑ッ後川育ちであることを話した。それから、念の為に「筑ッ後川は、一夜川とも千歳川とも呼ばれている」と付け加えた。

すると若い男は急に親しみを込めて「私は、ハイムル(吠武琉)といいます」と手を握ってきた。そして、俺をやさしく引き起こすと更に「千歳川の辺で育ったのなら、貴方はヤマァタイ(八海森)国の人ですね。ヤマァタイには、日本という別名もあったのですね」と笑顔で聞いてきた。

俺は軽い眩暈を覚えた。“ここは、どこか? 俺は正気か?”そう自分に問いかけていると「お名前を伺っても良いですか?」とハイムルが効いてきた。俺は、しばらく考えて「ウージー(武吉)と呼んでくれ」と言った。旅先であった華僑の青年に、武吉とスケッチブックに書いて自己紹介した時に「おう、ウージー」と言われたのである。

ウージーと名を告げると、ハイムルは表に飛び出して行った。そして、息を切らせて戻ってくると、「はい。ウージー」とサトウキビを差し出した。サトウキビを受取り「ウージー?」と、武吉が聞き返すと「はい、ウージーです。ウージーさん」とハイムルが笑った。

俺の軽い眩暈は、まだ治まらなかったが、ハイムルの笑顔に誘われて、足腰の元気は戻ったようだ。“ハイムル?! ヤマァタイ?! ここは仙人さんの昔語りの世界か?”そう思うと愉快になってきた。“どうやら俺は賽の河原にいるようだ。ならば面白い。この世界を楽しもうではないか”と活力が湧いた。

元気を取り戻した俺の様子を見たハイムルは、仲間を紹介すると言って、宿の外に連れ出した。宿の外はバザールだった。青臭く甘い汁を噛み砕きながら俺はバザールの風の匂いを嗅いだ。それは、不思議と懐かしい空気の匂いだった。

城壁の門の近くにハイムルの仲間の店があった。天幕で陽を遮られた店先では、とても綺麗な女の人が商談をしていた。ハイムルはその綺麗な人に「ウージーさん」ですと俺を紹介した。「ああ良かった。元気になられたようですね」と綺麗な人は、俺に微笑みかけた。俺は、日本語で声をかけられ少し驚いた。

それから、綺麗な人は「ラビアと申します」と自己紹介してくれた。“おう~この人がラビア姫か。仙人さんの話より数段美しい。やっぱりウイグル人か”と思っていると、「私、千歳川でも良く遊んだものですよ」とラビア姫が教えてくれた。ハイムルと天竺を旅しているのであれば、姫はまだ助べえ夏羽の妻ではない。だからまだ独身でありミス・ラビアである。

ミス・ラビアは交易商人だ。どうやらアルジュナ少年をビバルダ国に送り届けたあたりの昔語りのようである。武吉は幼心に戻り仙人さんの昔語りを思い浮かべた。“シルクロード沿いに商売をしながら旅を続けているようだな”と仙人さんの世界に浸かりながら「自分は当てのない旅をしている」と告げた。ミス・ラビアは、そう聞くと「しばらく一緒に旅をしませんか」と誘ってくれた。そして、ひと振りの剣を与えてくれた。“嗚呼、俺は用心棒か。ますます面白い”と賽の河原での成り行きを察した。

三つ目のバザールを旅立つと、山に差し掛かった。峠を越えようとしたところで、盗賊団に襲われた。もちろんゲリラ部隊のようにカラシニコフをぶっ放しては来ない。武器は刀や槍、それに棍棒状の物である。貧しい山賊のようだが、数はこちらの護衛部隊より明らかに多い。キャラバン隊も応戦体制に入ったが多勢に無勢に近い状態である。数人の護衛兵が血を吹き倒れた。俺は、母の実家で真剣を振らせてもらったことがある。祖父の形見だった。しかし、実際に人を切ったことはない。これは仙人さんの昔語りの世界だから架空の空間だろう。だがあまりにも臨場感がある。

賽の河原にいるのであれば俺は既に死んでいるはずだ。だから死への恐怖はない。だが人を切り殺すことには躊躇がある。そうして死闘を前に戸惑っていたがラビア姫が襲われそうに成った。その状況に俺の中の武人としての性根が座った。素早く敵に近づくと、ちぇーっと気合を発し相手の小手を切った。それから、数人の敵の手足を切り、ラビア姫の安全を確保した。ハイムルが血風を切り開き駆けつけて来たので、俺は盗賊団のリーダーだと思える連中の中に切り込んで行った。銃声こそ轟いてはいないが、ここは田原坂である。この剣は競技ではない。薩摩伝統の実戦剣である。俺の中で何かが呼び戻されてきた。盗賊団は、鬼神と化した薩摩剣法に、恐れをなし逃げ出した。

俺に切られ逃げ遅れた盗賊達が呻いていた。俺は酒を口に含むと、彼らの切り傷に吹きかけ、そして止血をした。ラビア姫が不思議そうに「どうして、敵を助けるのですか?」と聞いてきた。考えあぐね「昔は、医者の端くれでしたから」と答えた。彼女は更に不思議そうな顔をして「加太様に習ったのですか?」と聞いてきた。“嗚呼、加太か。俺も弟子に成ってみたかった”と思ったが「いや、大学で少しばかり学んでいました」と答えた。

ラビア姫は「嗚呼、太学(たいがく)で学ばれていたのですか」と感心したように頷いた。だから、苦笑いを浮かべて「確かに今は退学の身です」とつまらぬダジャレで答えた。旅の途中で話を重ねていくうちに、ラビア姫は、俺より一歳だけ年上だと分かった。だから、まだ二十五歳の若さである。

仙人さんの昔語りなら彼女は、族長となり二つの国を束ねていく。だからただ美しいだけではない。今は、このキャラバン隊の隊長である。そして、キャラバン隊の総数は五十名を超えている。ラビア姫の直属の部下が三十六人。後は現地で集めた者達のようである。その半数は中国人で、残りの半数はウイグル人のようだ。

ハイムルは、この先、黒潮王国の豪商に育っていく。だが今は妹の香那と同じ十八歳の青年だ。香那は今頃どうしているだろう。ふと郷愁が襲った。死んでいるのに郷愁もないものだが不思議な感覚である。

ラビア姫の直属の部下三十六人の中には、筑ッ後川育ちが少なからず居た。そこで、俺も久しぶりに筑ッ後弁での会話を楽しんだ。しかし、六五郎橋や天建寺橋の話は通じない。彼らの里の話を聞いていると目多原(めたばる)の自衛隊基地の辺りが、女王の館のようだ。メタバル(米多原)の館だと呼んでいるから間違いあるまい。

豪商に育つハイムルは、まだ純粋で幼さも残っている。しかし既に、男気が座っている。それは俺が失くしかけていたものだ。彼の生まれ育ちは、狗奴国の始羅(しら)の港だと言う。どうやら錦江湾のようだ。それにカゴンマ(火神島)という火山があると言うが、その火山は桜島だろう。昔、祖母ちゃんに「今は大隅半島と陸続きじゃいが、その昔は錦江湾に浮かぶ島やったでなぁ」と聞いたことがある。

狭い旧道を、キャラバン隊は進んでいく。すれ違うのは皆、ウイグル人や北部インド人達である。地図もコンパスもないので、俺にはどの辺りを旅しているのか見当がつかない。しかし、どうやらタリム盆地に向かっているようだ。

人は自分の足で歩き、自分の力で生きていると思っているが、案外それは誤解かも知れない。どうやら今俺は生きていないが死んでもいない世界の狭間に迷い込んでいるようだ。そんなバーチャルな世界をどうやって自分の力で歩み続けていると実感できようか。そう思うと自我の確立などどうでもよくなる。そしてアルジュナ少年が説く空なるものが少し感じられた。それから“まぁ何とかなるさ”と思いキャラバン隊の護衛を続けた。

何度か賊にも襲われたが、これもまた楽しい人生である。ハイムルには、薩摩剣法を伝授した。ハイムルの魂胆と気風は、やはりこの薩摩の剣に合っていた。そして、このキャラバン隊でも屈指の剣士に育っていった。そんなハイムルの姿に、俺も薩摩剣士としての気概を取り戻していった。“迷いは勝機を失う。そして迷いは慢心から起こる。慢心を戒める道は、ただ一心に剣を振ることである。己を捨て剣が己と成るまで剣の道は終わらない”そう初心を取り戻していった。

突然、砂嵐が襲ってきた。キャラバン隊は低く身を屈め嵐が過ぎ去るのを待った。その時、マリーの声が聞こえた気がした。そして、一陣の風が俺を天空に巻き上げた。気がつくと、ヤルホト(交河城)の街外れに立っていた。程なく現地警察に不審者として逮捕された。それから、俺が日本人だとわかると強制送還された。やはり、これは長い夢だったようである。しかし、迷いは消えた。

炭爆ぜり、下品極めた、股火鉢、夜露染みいる、ジーパンの穴

~ 荒ぶる王立つ ~

海の香りが恋しい。近頃は政務室と会議場の往復が日々の生活に成ってしまった。宇沙都の家にも久しく帰っていない。きっと娘の市姫は、プンプンと怒っている筈だ。自分でも酷い父親だと分かっている。妻の藤戸女は頻繁に通ってくれているので、娘の成長は手に取るように分かる。だから尚更寂しい。盟友の須佐人は妻子が多すぎて、寂しさの感情が湧かないそうだ。まったく忙しい男である。共に須佐能王の末裔であるが、須佐人は、須佐能王の再来のようである。

今、須佐人は倭国の大首長の任にある。大首長とは、倭国の各族長や王の中心人物である。だから、倭国王といえないこともない。私、秦鞍耳は倭国の軍事を司る大将軍だ。そして、内政はやはり盟友の剣の項権が司っている。倭国の国政は、ヤマァタイ国の国政を踏襲している。ただし、十二支族の族長に代わるのは、倭国の各族長や王である。そして、各族長や王は自身が国都に常駐する訳にはいかないので代理を送り込んでいる。彼らを取りまとめているのが外務頭の智淀多であり内務処を司っているのは女房頭の照波である。その智淀多と照波の上司が、内政を統括する項権大統領という訳である。

剣の項権は、項家二十四人衆の長であり巫女女王の側近中の側近を務めてきた。皆、女王とここまで歩んできた。そしていつの間にか「お偉い方」と呼ばれる立場に成ってしまった。しかし誰も自分が偉い人だとは感じていない。私の心の内も、女王に初めて出会った十八歳の時のままだ。今でも須佐人と私は、公式の席以外では互いを肩書きで呼ぶことはない。二人は人生の大半を共に闘いそして生きてきた。

もしかすると、海の香りは、須佐人の匂いかも知れない。そう気づくと私は愉快な気に成ってきた。彼は、今でも鯨海を縦横無尽に旅している。私の旅は今、国都米多原と、海軍本部の口之津の間だけである。斯海国の口之津には、夏羽と翁之多田羅が居り、二人との語らいは楽しみである。それに今回は、槍の項作も供をすることになった。彼は高木族長の娘仁呼を妻に迎えたので、高木族の長も兼ねている。しかし本業は、ヤマァタイ国の大将軍であり、西部六支族の筆頭族長である。つまり香美妻女王の右腕である。

もう一方の左腕は、やはり項家二十四人衆のひとり、剣の項明である。項明は三邪馬族の八女妻を妻に迎えたので、三邪馬族の長も兼ねている。そして。東部六支族の筆頭族長である。しかしやはり、本業はヤマァタイ国の大頭領である。八女妻は、ヤマァタイ国女王香美妻の従姉妹で実の妹同様に可愛がられて育った。だから、項明の一家は女房関白である。そして、しっかり者の八女妻は、項明にうってつけである。陽気で誰も拒まない彼は、人付き合いとしては少し危うさがある。そこを女房殿が引き締める。

項明に良く似た跡取りのセタカ(畝鷹)も二十一歳に成った。だから、三邪馬族の長は、畝鷹と、妻の八女妻に託している。シラキ(白亀)姫とクロキ(黒亀)姫の双子も今年で十六歳である。そこで、香美妻女王は婿探しに懸命である。八女妻も徐家の女であり、その美貌は香美妻女王に引けを取らない。加えて項明は項家一の貴公子である。したがって白亀姫と黒亀姫の美しさには比類がない。その美貌に釣り合う婿候補がヤマァタイ国にはいないのである。

畝鷹には、兄貴分の徒手の項増との約束通り、彼の娘タマミ(霊魅)を妻に迎えた。彼女は、十二歳の時から巫女女王に仕え巫女修行をしてきた。だから、巫女の司八女妻も頼りにしている。そんな様子なので、ヤマァタイ国東部はいたって平穏である。

同じように、槍の項作が押さえている西部もいたって平穏である。ヤマァタイ国の大将軍項作が率いる国軍は、国都守備隊でもある。そこで、その長である項作と、倭国大将軍の私とは常に連絡をとりあう。今回のふたりの旅は、艦隊の艦船補修と増強の為の視察旅である。だから、口之津の造船所には、倭国の海軍大将ヤマト(徐倭)と、艦隊司令長官の隼人も待っている。そして皆、夜は楽しい宴会を思い描いている。

宴会場は斯海国の西の浜の温泉である。巫女女王が高来之峰に登った時に皆で野営したあの海辺の温泉である。あれから、あの浜はすっかり温泉町となりにぎわっている。浜は小さいので、小浜の湯と呼ばれている。小浜の湯は「日巫女様がお浸かりに成った湯」として各地から湯治客が押し寄せているので大繁盛である。しかし私は、槍の項作が掘り当てた投馬国のイノムレ(命牟礼)の湯が好きである。時折帰郷すると、市姫を伴って家族で出かける。大繁盛の小浜の湯に比べると、道のりが険しいので鄙びた風情が保たれている。

阿多国の早春は、梅の花の季節である。野山は白梅の花が淡く飾っている。しかし、項増の館はそれにも増して華やいでいる。もうしばらく経つと、ヒワキ(日和気)が五人目の孫を産む筈である。産婆の見立てでは初夏に生まれるだろうということである。日和気は項増の長男項菊智の五人目の側室である。

項菊智には六人の側室が居る。彼の正妻は、熊人の娘項照美である。しかし、項照美はまだ十歳である。まだまだ、項家の跡取りを成す歳ではない。そこで、熊人は娘婿の項菊智に、六人の側室を持たせた。決して項菊智自身が、女好きの助平ということではない。項菊智は、父の項増に似て寡黙で真面目な男である。そしてまだ二十三歳なので純朴である。六人の側室は全て熊人が連れてきて否応なしに添いさせたのである。まったく熊人らしい豪胆なやり方である。

八年前、項家の当主伯爺が神様の許に帰って行った。七十八歳であった。そこで熊人は、阿多国に帰り項家の当主になった。阿多国の大族長は、五家の中から選ばれるのだが、この頃の阿多国大族長は、項家が担っていた。補佐をするのは田家である。田家の当主は、横爺であったが、横爺も友の後を追うように、神様の許に帰って行った。だから、今の当主は、阿多照である。そのため隼人が当主になるには、まだ数十年のゆとりがある。しかし、父親を早くに亡くしていた熊人は、二十六歳の若さで項家の当主に成らざるえなかった。阿多国大族長は、実質的に阿多照が担ったが、項家当主の代理は出来ない。そこで巫女女王は、徒手の項増を付けて帰した。だから、項家当主の代理は項増である。

項増は捨て子だったので継ぐ必要のある家はない。巫女女王は股肱の臣、項増に三珠族の族長の娘玉呼を妻問いさせていた。彼女は巫津摩の巫女の司であった。そこで、項増は三珠族の仮の族長に成ったのだが、跡取りができれば族長の席は、その子に継がせれば良かった。玉呼は項菊智の次に項稲牟田を儲けたので、三珠族の族長は、項稲牟田に成った。そこで、八歳の稲牟田は祖父母の許に残り、皆は、熊人の一家と共に阿多国へと旅立った。しかし、翌年巫女女王は、熊人をヤマァタイ国に呼び戻した。そして、陸軍に配置し将軍の副官に着任させた。将来、倭国陸軍を熊人に担わせる為である。そこで、熊人は、項増の長男項菊智に娘の項照美を娶らせ自分の跡取りにした。したがって、項菊智が項家当主に成ったのである。

項菊智は、当時まだ十五歳であった。妻となった項照美に至ってはまだ二歳である。そこで阿多国項家の実質的な当主は、項増が担うことに成った。この措置に一番喜んだのは、阿多国大族長代理の阿多照である。阿多照は、ヒムカ女王に請われて黒潮漁船団の統率をしているのである。だから、阿多国大族長代理は大きな負担だった。項増は、十八歳から巫女女王に仕えてきた股肱の臣である。そのため項増が阿多国の大族長を担うのは、最良の選択である。阿多国の五家は、挙って項増を心より迎えた。

阿多国は、狗奴国には及ばないが倭国の中では大国である。斯海国に末盧国を合わせたに近しい規模がある。項増は、大族長になると、阿多国の北部を流れる大河を開拓した。千歳川や木綿葉川に匹敵するその川は、羽手那川と呼ばれている。その河口に羽手那乃津を整備し、更にその上流の高台を切り開かせ国都としたのである。国都の名は、その地形のままに高永平(たかながだいら)とした。

項増は、項家二十四人衆の出である。だから羽手那之津は、項家軍属と、天海南洋商人団の取引で賑わい、阿多国の国力は更に増していった。熊人は無神経なのか、気が利きすぎるのか分からない所がある。豪傑とはそういう所があるのかもしれない。

熊人の一家がヤマァタイ国に戻ることになると項菊智の正妻項照美もヤマァタイ国に連れて行くことになった。正妻といっても項照美はまだ三歳の幼子である。そこで熊人は、火勢田郷から尹家一族の歌勢多を呼び寄せ菊智の側室とした。歌勢多は十四歳なので十六歳の菊智とは釣り合いが取れる。この辺りの気の使い方までは、どうにか普通人でも理解できる。しかし、十六歳で歌勢多が身籠ると、熊人は、伊里木郷から田家一族の伊里姫を呼び寄せ菊智の二番目の側室とした。伊里姫は十五歳であった。この辺りから常人の理解では測りがたく成ってくる。

早春、歌勢多が十七歳で、項増の初孫赤穂を産むと、熊人は、知藍郷から秦家一族の千藍を呼び寄せ、菊智の三番目の側室とした。千藍もまた十五歳であった。翌早春、伊里姫が項増の二人目の孫橙花を産む。すると、熊人は七歳に成った項照美を、阿多国の菊智の許に住まわせることにした。そして、日沖郷から項家一族の燈沖と、同じく項家一族の日和気を日脇郷から呼び寄せ、項照美の侍女とし、同時に菊智の側室とした。燈沖は十五歳、日和気十四歳である。この辺りまで来ると既に常人には理解しがたい。

翌早春、千藍が十七歳で項増の三人目の孫娘黄凜を産んだ。更に、翌初夏、燈沖が十七歳で項増の四人目の孫娘緑里を産んだ。すると熊人は、鹿指沙郷から徐家一族の花笹を呼び寄せ菊智の六番目の側室とした。花笹もまた十五歳であった。この初夏に生まれるだろう項増の五人目の孫は「きっと今度も娘だろう」と熊人は勝手に日和気のお腹の子に青衣という名を付けている。花笹が項増の六人目の孫を産めば藍夏という名である。熊人の予測では夏の晴天の日に産まれるのである。しかし花笹は、まだ産気づいてもいない。この熊人の暴走を、巫女女王は、ただただ呆れてみている。小さい時から猪突猛進であったが、やっぱり治らない。

阿多国大族長の項増は、熊人のこの暴走に感謝している。阿多六郷の娘達が、項菊智の妻となり項増の孫娘は六郷の姫達である。つまり、捨て子の項増は、阿多国全域に一族を得たのである。そのように熊人の暴走を眺めれば、案外熊人は、進取果敢(しんしゅかかん)な男なのかも知れない。

翌年夏、熊人の読み通り、菊智の六番目の側室花笹が可愛い娘を産んだ。名は藍夏である。正妻の項照美はやっと十一歳に成った。しかし、項家当主を産むにはまだ早い。項増の長女霊魅は既に、剣の項明の息子畝鷹の妻である。だから、阿多国には居らずヤマァタイ国の三邪馬族の領地で暮らしている。しかし、次女鹿耶野は項照美より二歳年上なので、まだ十三歳である。阿多国で暮らしている鹿耶野と項照美は大親友の仲である。

春、身重の花笹を鹿指沙郷の親許に送るため、鹿耶野と項照美も鹿指沙郷に旅をした。照美は、幼い頃に巫女女王に聞かされていたヒラキキ(枚聞)山と知林島を見たかったので、船旅にすることにした。船は阿多照小父さんが手配をしてくれた。漁船の中で一番立派な船をお姫様仕様に整えてくれたのである。

羽手那之津を出向した後、途中で祖先の墓参りをした。ここには今でも南の大巫女様が居られる。今の大巫女様は、須佐人の正妻ニヌファ(丹濡花)だ。ここは五家の原郷である。項照美の父熊人ばかりではなく、辰韓国で生まれた母秦照波も一時期をここで暮らしたことがある。だから、ここが照美にとっては阿多国の聖地である。鹿耶野と項照美は、数日を、大巫女様ニヌファと巫女の森で過ごした。鹿耶野と項照美もまた巫女の子供達である。ニヌファは、ふたりに媛巫女の神事を施した。

晩秋、筑紫之島の中ほどにある呼邑国の火の山が大爆発をおこした。噴火は何日も続き大きな地震が何度も発生した。数日後、伊邪国の日鷹湖の西側が大崩落を起こした。巨大な日鷹湖は干上がり、その大量の水は、千歳川に大洪水をひきおこした。巫女女王は、南の大巫女ニヌファを呼び寄せ、巫女達を総動員し被災者の看護に当たらせた。筑紫之島は大混乱に陥ったが、治安は維持されていた。筑紫之島の南は、阿多国を項増大族長が、狗奴国は巫女女王を母と慕う卯伽耶王が押さえている。だから、南に巫女女王の治世を阻む者は居ない。周辺諸国からの援助もあり、冬の訪れを前に、対策は安堵の光を見た。鹿耶野と項照美も、大巫女様ニヌファと巫女女王の許で冬を迎えようとしていた。

三羽の鳥が、三つ巴戦を繰り広げている。漆黒の女神カラスと、天空の守り神トンビそれに農地の守り神ノスリの三羽である。その美しい天空の舞いを裂くようにヒヨ~ンと高い音を立て鏑矢が鳴り響いた。何事かと儒理王が振り返ると、姉の巫女女王の胸に矢が刺さっていた。そして、東門の上には弓兵の一団が居た。

更にその北側の塀から飛び降りてタケルが駆け寄ってきた。タケルの手には弓が握られている。巫女女王に近づくとタケルは弓を棄て、胸から血を流す巫女女王を抱き上げた。熊人が怒りの表情を露わにタケルに詰め寄った。そして素早く切っ先を喉元に突きつけた。「お前、どういうつもりだ!!」熊人は絶句し、声を絞り出した。タケルは悲しみの目を熊人に向け、その切っ先に喉を押し付けた。タケルの白い首に一筋の鮮血が流れた。熊人は、タケルの喉元から刃を引き一撃必殺の構えを取った。タケルは巫女女王を抱いたまま歩み始めた。熊人の刃が動いた。しかし、その刃を咄嗟に儒理王が掴んだ。王の手から血が滲んだ。熊人は驚愕し動けなくなった。王はタケルに“行け”と目くばせした。タケルは小さく「すまない」というと東門に消えた。

東門では隼人とその兵が弓兵の一団を全て切り倒していた。異変を聞きつけた私が駆けつけると倒された兵の手にあったのはコシ(高志)の弓だった。数日後、訃報が須佐人の許に届いた。一瞬顔を伏せた須佐人が身を起こすと、憤怒を滾らせ、その姿は怒髪天を衝くかの如くであった。オクニとヘキの意地と愚かな行いは、須佐人の逆鱗に触れたのである。翌早春、分身に等しい巫女女王を断たれた須佐人は、倭国全軍に稜威母と高志討伐を命じた。鹿耶野と項照美は、小さな胸を抑えようのない不安でいっぱいにした。

~ 春の娘と老王 ~

雪解けの道を、壮麗な馬車が進んでいく。その四頭立ての馬車は小さな王宮を牽いている。伴の軍馬が泥を跳ね上げ道はぬかるんでいる。雪雲はまだ居座り空はなお暗い。時折北風が強く吹き付ける。木々の枝先からは、氷柱になり垂れ下がろうか、雪水と成って大海を目指そうかと、思案深げに水滴が落ちていく。この季節は思い切りの悪い時期である。それは老人の季節のようでもある。青空を突き抜けるような明るい未来は、この先にはない。では、いっそもうお終いにしようかと思っても、なかなか人生は終われない。困ったものである。しかし、時節はその先に春の娘を待たせている。「さて、そこまでは行くとするか」と、老人は重たい足取りを泥濘に踏み込んで行く。しかし「もう良い。もう良い。どうにか冬は乗り越えた」と、老人の心は既に重くはない。むしろ軽やかでさえある。

ポルヒュ王は、年が明け六十六歳となる。王位に就いて早二年である。小刻みに揺れる小さな王宮の中は、暖が取られ春のさえずりが賑わいを奏でている。早春、王は、各地を行幸し民の暮らしぶりを見て回ることにした。我欲の薄い老王である。富は民に分け与えないといけないと思っている。だから、民が困窮に喘いでないか確かめたいのである。

キドン(箕敦)の策謀が生んだ息子嫁と孫達も伴っている。それにキドンの妻子キム・ジニ(金真伊)とミョンウォル(明月)も誘い賑やかな旅である。長男の嫁ということにしているキム・オクモ(金玉帽)は二十四歳に成った。その息子ソク・チョプン(昔助賁)は八歳である。次男の嫁ということにしているキム・チヨン(金智妍)は二十九歳と成り、本来は儒理王の太子になる筈だったパク・ネフェ(朴奈海)は十一歳である。今は名をソク・ネへ(昔奈解)と改めている。

キドンの妻ジニは三十六歳である。だから、ジニ(真伊)が長女、チヨン(智妍)が次女、オクモ(玉帽)が三女といえば、ポルヒュ王の三王女だといっても可笑しくない。三人は同じ金氏だが、チヨンは弁韓の金氏で、オクモは王族で大将軍であるキム・クド(金仇道)の娘である。ジニの金氏は絶えている。遡れば、金仇道の金氏と繋がるのだが、ジニの父キム・スリュ(金首留)は、もうこの世の人ではない。そして、母も亡くしジニは天涯孤独である。だから、その淋しさは、美しきシャマン(呪術師)ウォルオク(月玉)が産んだ娘ミョンウォルへの愛情に姿を変えている。そのため実の子以上の愛でようなのである。

ミョンウォルは、実母の美貌を受け継ぎ誠に愛らしい。母は今でもキドンの影働きをしている。だから娘と過ごす時間はあまりない。ウォルオクが実母であることはミョンウォルも良く知っている。しかし、彼女にとっての母はジニである。実母と、養母には影がある。その影が二人の美しさを際立たしているのだが、二人の影はそれぞれに色合いが違う。それはふたりの生い立ちが映し出す。しかし、ミョンウォルに影はない。いたって明るい娘である。加えてとても賢い。きっと父親キドンの血を引いたのであろう。しかし、その悪賢さはまだ可愛い、おちゃめないたずらっ子なのである。だから、なおさらジニはミョンウォルが愛おしいのである。

行幸の隊列を統率しているのは侍従長のハタアキラ(秦瑛)である。秦瑛を侍従長に推挙したのはキドンである。秦瑛は三十二歳に成ったが侍従長にするには若すぎる。そのため老臣達からは不満の声も上がった。しかし、ポルヒュ王はその声を抑えた。そして“キドンめは、どこまでも悪知恵の働く奴だ”と楽しんでいる。儒理王子とポルヒュ王が真正面から激突しておれば、その先方となって切り込んでくるのは秦瑛の筈である。秦瑛は勇猛な武将である。だから討取られる可能性も高い。その敵将にも成りえた秦瑛が、ポルヒュ王の側近なのである。しかし、秦瑛が守っているのはポルヒュ王ではない。チヨンとネへ(昔奈解)である。そのこともポルヒュ王には分かっている。だから、チヨンとネへ王子がポルヒュ王の許にいる限り、秦瑛が切りかかってくることはない。いわば、狼犬を傍に置いているようなものである。それも老王には愉快である。

秦瑛は、ポルヒュ王に仕えて好感を抱き始めていた。老王には、祖父のアチャ爺を思わせる所があった。王も今は好々爺だが、若い時にはネロの反乱で勇猛に戦った武将である。しかし陽気で威張ったところはない。更に、思慮深くもあるのだが、それを表にひけらかすこともない。どこまでも人にやさしい。その生き様は、無欲が生み出すものであろう。無欲には、あきらめの境地が必要である“もう良い、もう良い”と欲を諦めるのである。人は頑張りたい生き物である。“もうちょっと、あと一息”と生きる努力を惜しまない。それが我欲の始まりである。だから、無欲になるのは難しい。

悪人正機という教えがある。色々に解釈できるが「悪人の方が救われやすい」と解釈すると面白い。自分は善人であると思っている人は、頑張り屋さんである。だから“もうちょっと、あと一息”と頑張るのである。そして目的が達成できると“私は努力し頑張った”と快感に浸る。しかし、次の苦難は目の前にそびえているのでまた“もうちょっと、あと一息”と頑張るのである。その繰り返しはシジフォスの苦役のようである。でも善人は「止めた!! 止めた!! こんな馬鹿なことやってられるかぁ~」と投げ出したりはしない。それは生きる意欲をなくし、死を招くことを予感するからである。死への恐れが善人を生み、悪人は死を受け入れる覚悟を固めるのである。

逆説的に言えば、死を受け入れる覚悟を固めないと腹の据わった悪人には成れない。武人の集団である軍隊は、人殺しを生業とするのであるから、決して善人の集団ではない。その悪党の大親分である王は、大悪人である。しかし、自分達で悪党だと認めるのは嫌なものである。そこで、正義という自分達に都合の良い言い訳を生みだし善人であろうとする。しかし所詮は偽りの善人である。そして偽りの鎧は重たい。

若武者は、まだその重さに耐えられる。“もう良い、もう良い”と投げ出したりはしない。若き武将秦瑛も、無欲の境地はアチャ爺に教えられて知ってはいる。しかし、力に溢れ勇猛な秦瑛には、その真の心は分からない。ところが老王ポルヒュからは、その境地が見え隠れする。それが、ポルヒュ王への好感を生んでいるようである。

薄い毛皮を纏った子供達が陽気に走り回っている。それは早春の舞のように老王には感じられた。子供達の大半は、北方の民ウェイムォ(濊貊)である。彼らはツングース族であるが国を為さない一族である。そのため居住範囲は広い。国境線という縛りがないので、生きていくのに必要な分だけ広がっていくのである。そして、ここは辰韓国の北の外れ蘇志摩利の港町である。だから普段であれば、辰韓国の王族が来るところではない。しかし、秦瑛が居るので危害が及ぶ心配はない。蘇志摩利は、秦家の源郷であり今でも須佐人の北の拠点港である。ポルヒュ王もまさかウェイムォの民の暮らしぶりまで見られるとは思っていなかった。そこで興味津々に辺りを見回している。

しばらく待つと大男が恭順な態度で表れた。オハ村長である。相変わらず子供達が取り巻いている。村長が集会所へポルヒュ王を導くと、そこには須佐人が待っていた。これは秦瑛の手配である。王は、初めて会う須佐人に只ならぬ威厳を感じた。須佐人は、三十九歳の男盛りである。鯨海の海賊王と畏れられている男であるが、やわらかな物腰である。彼は、老王に恭しく挨拶をした。そして王も他国の王に接するかのように挨拶を返した。それから、須佐人は、ネへ(奈解)をしっかりと抱きよせた。

ネへ王子は、道中で母のチヨンから須佐人の存在を聞かされていた。だから、父親に抱かれているような安堵感を覚えた。しかし、この光景はポルヒュ王の側近達には恐ろしい光景でもあった。この男がネへ王子の後ろに居るのである。そして、儒理王子が自ら王権を手放さなければ、ネロ(奈老)の反乱の二の舞に成ったであろうと実感させられた。

須佐人と、ポルヒュ王の秘密の会談は、倭国と辰韓国の和平会談でもあった。今や倭国は東海一の大国である。その大国を治めているのは巫女女王であるが、この男が倭国の武王であると老臣達は皆感じたのである。

蘇志摩利会談で辰韓国が得たものは、不可侵条約である。辰韓国と、馬韓国の国境争いは絶えない。その上に儒理王子が倭国から大軍を率いて攻めてくれば、辰韓国の命運は尽きるのである。そう成らぬようにキドンは策を巡らしているのである。したがって、この秘密会談は、秦瑛とキドンの協議でもたらされたものであった。

初夏の息吹を鯨海からの海風に感じながら、行幸は南下して行く。ネへ王子とミョンウォルは共に十一歳である。その元気盛りの二人は、仲良く手をつないで馬車の前を歩いている。馬車に揺られて座っているのは退屈なのである。天幕を張り巡らした馬車は、小さな王宮以外にも五台連なっている。老臣や女官達が乗っているのである。その中に、サンタク(山啄)爺さんとボヨン(宝英)婆さんの姿もある。ポルヒュ王が隠棲を営んでいた時に世話に訪れていたあの百姓の老夫婦である。

ポルヒュは、王に成っても二人を手放さず未だに茶飲み友達なのである。それに、ジニとミョンウォルは、あの日以来ボヨン婆さんの豉(し)と、醤(ひしお)の味が忘れられない。ネへ王子とチョプン王子の遊び相手として王宮に呼ばれる時も、この味が楽しみである。ボヨン婆さんはシャマン(呪術師)ではないが、霊感が強い。八歳のチョプン王子は悪霊を良く見る。夢のことが多いが、時には木立や庭の岩陰などに見ることも多い。幼子はまだ神様の世界の近くにいるので、霊魂を感じることも多いのである。そして、だんだん大人になり“俺が、俺が”と我の強い人間になるに連れて霊魂も遠のいていく。

霊魂は、たいていは怖く感じるものである。霊魂と親しくしている人は、奇人扱いをされることになる。だから幼子が霊魂を怖がるのは正常なのである。しかし、当の本人にとっては辛い体験である。そこで、チョプン王子は、悪霊を見るとボヨン婆さんの許へ飛んでいく。すると、ボヨン婆さんは王子の身体を撫でながら「落ちれ、落ちれ」と呪文を唱えるのである。そして「若君、悪霊はもう地の底深く落ちましたぞ」と言うのである。そこで王子は、ほっと安堵する。

昼を過ぎた頃、急に辺りが暗くなった。空を見上げると太陽が陰っていく。日食は、地域によって“再生の時だ”と喜ぶ所と“不吉な前兆だ”と怖がる所がある。ここ辰韓国は怖がる所である。そのため皆一斉に顔を覆い地に伏せた。ただ、ネへ王子は、その太陽の様子を指の間からじっと観察している。そして秦瑛を振り返り「不思議ですね」と言った。

秦瑛は「私は天文には疎いのですが、昔、加太様に聞いた話では、日神と月神が会合を開いているということでした」と答えた。ネへ王子は「それは良いことですか? それとも災いをもたらすのですか?」と聞いた。秦瑛は「神様の会合のことですから、私には分かりません。しかし、どちらでもないと思います。吉兆は人間の受け止め方であって、神様の世界の話ではありません。雨は天から海に流れ込んでいくものですが、その雨が人間にとって恵みの雨か、大洪水を呼ぶ大雨かは、雨に尋ねても、雨自身には自覚がないでしょうね」と笑って答えた。ネへ王子は一瞬考えて「それに、どの雨粒に尋ねて良いかも迷いますからね。無駄な問いでした」と笑って答えた。老王は感心してネへ王子を見つめ、ミョンウォルは敬意の目でネへ王子を見た。秦瑛は、王子の成長に目を細めチヨンを振り返った。チヨンも微笑み阿逹羅王の面影を感じていた。

ポルヒュ王も吉凶等には惑わされない人である。だから、王自身に動揺はなかったが、多くの従者は怯えている。そこで王は、ボヨン婆さんに対応を尋ねた。婆さんは「行幸の歩みをいったん止め、時節が変わるのを待ちましょう。時節が変われば縁起もまた変わりますでのう」と答えた。そこで王は早速皆にそう告げ安堵を促した。

秦瑛は「半日進めばカンポ(甘浦)の港町に到着します。そこに暫く逗留しましょう」と進言した。甘浦は、辰韓海軍の拠点港である。そして、そこには友のソク・コルチョン(昔乞清)が居る。昔乞清は、秦瑛より六歳年下であるが、少年の頃、共にアダラ王の側仕えをしていた間柄である。それ以来、秦瑛は何かと昔乞清を気遣い、また昔乞清も秦瑛を兄と慕っている。そこで、秦瑛は、昔乞清に王の逗留を託した。実は昔乞清も、ポルヒュ王の一族である。つまり、昔氏分家の者である。間柄としては、ポルヒュ王の姉の孫である。だから昔乞清は族子、いや族孫である。

ポルヒュ王には二人の姉が居る。長姉はソク・ジウォン(昔智苑)と言い、次姉はソク・ジア(昔智雅)という。長姉のジウォン(智苑)とポルヒュ王は十八歳違いである。だから母親のような存在である。次姉のジア(智雅)とは十三歳違いなので、どうにか姉様だという親しみが湧く。ポルヒュ王が物心ついたころには、長姉のジウォンは既に嫁いでおり、共に暮らした記憶はない。長姉のジウォンの嫁ぎ先は、薛氏である。この氏族は、箕氏に縁が深い一族である。そのためこの縁組も箕氏の計らいである。

夫ソル・コドン(薛居冬)には、先妻が居たが先立たれていたのである。先妻の産んだ子が薛氏八代当主ソル・ホジン(薛虎珍)である。ホジン(虎珍)はアダラ王の側近であり薛氏二十八人衆の長である。小柄だが、度量の大きい男で、いわゆる親分肌である。ギョロ目でフフンと鼻で笑う癖がある。鬼瓦のような顔立ちだが、その笑顔には愛嬌がある。そのため薛氏二十八人衆の結束は固い。

倭国の巫女女王が、女遁甲シュマリ(狐)女将を薛虎珍に就かせたことがある。だから薛氏二十八人衆は、遁甲部隊でもある。その大親分薛虎珍が生母を亡くしたのは六歳の時である。乳飲み子であれば、まだ良かったろうが物心の付いた六歳の薛虎珍は憔悴していた。そこで、ポルヒュ王の長姉昔智苑が後妻に入り孤児になった大親分を育てたのである。

翌年、昔智苑が薛虎珍の異母弟を産んだ。名をソル・マレ(薛磨解)という。その時、ポルヒュ王の父である昔氏三代当主ソク・クジン(昔仇珍)には男子が居なかった。クジン(仇珍)はその時四十四歳である。アルジ(金閼智)の娘で妻のキム・ジジン(金只珍)は三十五歳であったが、自身の年齢を考えると男子を望むのは無理かも知れないと思っていた。そこで、この孫を昔氏に呼び戻し、昔氏を名乗らせた。したがってソル・マレ(薛磨解)はソク・マレ(昔磨解)と成ったのである。

しかし、皮肉なことにその翌年に長男ポルヒュが誕生した。昔氏四代当主の誕生である。しかし、マレ(磨解)を薛氏に戻すのも忍びなく、昔仇珍は、養子に昔氏分家を起こさせ王族扱いのままとした。しかし、昔磨解は親元から離されることはなく薛氏の館で育っているので、薛虎珍と磨解は仲の良い兄弟である。その磨解の息子が昔乞清である。

昔乞清は昔氏であるが、その気性は薛氏の傾向が強い。昔氏は始祖ヒョウ(瓢)からして代々温情の人である。しかし、薛氏は伯父の薛虎珍を代表として親分肌の人が多い。そして、昔乞清も若いが親分肌である。ポルヒュ王は、これまで昔乞清に面識がなかった。一族の集まりで会ったことがあるのかも知れないが、姉の孫である。昔氏は本家も含め七つの氏族が有る。ポルヒュの本家は先頃まで風前の灯だったが、六つの分家はそこそこに勢いがある。そのため分家の族孫子は多い。だから、もし会っていてもポルヒュ王の記憶にはないのである。昔乞清には会った記憶が有るかもしれないが、昔乞清は無駄なことをいう男ではない。王家の一族であるという奢りの気風には流されない男である。そこもまた武人気質の薛虎珍に通じる。

行幸を無事終えた翌年、ポルヒュ王は昔乞清を本家に呼び戻した。そして、キム・オクモ(金玉帽)を添わせた。昔乞清は二十七歳でオクモは二十五歳である。したがって夫婦としての年端の揃いも良かった。更にその翌年、オクモは昔乞清の子を産んだ。そして、オクモの悲運は、この子が払拭したようである。これで、ポルヒュ王の数少ない懸念のひとつは解決した。昔氏本家の繁栄などは望んでいないが、オクモの幸せそうな笑顔がうれしいのである。しかし、もうひとつの懸念であるチヨン(金智妍)の添い人は望めそうになかった。チヨンの中では儒理王子の姿が消えないのである。だから、ポルヒュ王の温情は、やさしく見守ることしか叶わないのである。

話を行幸の年に戻そう。この年の秋、南の地方から珍しい米が献上された。赤米である。稲は南方の植物である。そのため辰韓国での栽培は難しい。辰韓国の農作物は、麦・粟・稗など寒さに強い穀物である。味覚の点では稲の実である米に軍配が上がるであろう。しかし稲の実は寒さに弱い軟弱な穀物である。南方では雑草の如く茂り栄えるが北の地ではまことに頼りない作物である。

そこで、米に主食を頼っていては餓死し兼ねない。米は、辰韓国では農業の主役には成らないのである。返せば珍しい穀物なので祝いの食べ物になる。ポルヒュ王は語呂よく六十六歳に成った。そこで、赤米で赤飯を炊き祝うことに成った。もちろんポルヒュ王は、お気に入りのキドンの妻ジニとその娘ミョンウォルも招いている。その席で、ポルヒュ王は、ミョンウォルの献言に舌を巻き、そして“やはりキドンの娘だ”と感心した。

ミョンウォルは十一歳である。その小娘の献言は「国が富む要は農業です。武力では真の富は得られません。また手工業は国の栄に付随し伸びていくものです。したがって農業の手を止めてはいけません。更に、農業が生み出す成果は人の手によるものではありません。天が恵み与える物です。そのため作物に偏りを作っては成りません。多種多様な作物を育てることが必要です。稲は我が国の農業の力を試しています。この作物を農民がうまく育てられるように成れば、我が国の栄は揺るがないでしょう」というものであった。

箕氏には「狡兎三窟」の故事が残り、それは家訓になっていると聞いている。まさにこの献策はその教えの通りである。つまり心柱を据えた上で複合経営を行えということである。ミョンウォルには、倭国の巫女女王にも負けない才がありそうだと、ポルヒュ王は、ほくそ笑んだ。どうやら、老王ポルヒュ王の周りは、春の花で溢れているようである。

~ 弁韓国の風 ~

白南風(しらはえ)が夏の陽気を運んできた。伊都国のウス(臼)王が亡くなり儒理が王位に就いた。伊都国は倭国の政都であり、この国の王は倭国の総理でもある。加えて、儒理王は、巫女女王の実弟であり、本来辰韓国の王に成る人であった。したがって必然的に、辰韓国の老臣達は緊張した。倭国は今や東海一の大国である。辰韓国が南接する弁韓国とも友好国であり、万が一にでも儒理王が王位奪還に動けば、辰韓国は戦火に包まれる。儒理王は、文王であるが、アダラ王に劣らない武王の面も併せ持っている。老臣達は、儒理王とキドンの密約を知らない。更にポルヒュ王と須佐人の秘密会談も知らない。したがって朴氏分家を中心に寝返りを思案する重臣も後を絶たなくなってきた。

秦瑛の屋敷には連日お伺いを立てに来る者が秘密裏に訪れた。秦瑛の母は、李氏の女である。父は李氏八代当主リ・アルタン(李閼丹)である。そして妻も李氏の女である。父は李氏九代当主リ・アルホン(李閼憲)である。秦瑛の岳父であるアルホン(閼憲)は、秦瑛の長男ハタ・アルジン(秦閼真)九歳を李氏十代当主に乞うた。李氏一族に反対者は出ない。これで李氏はどう転んでも安泰である。

十代当主リ・アルジン(李閼真)は、次期王と目されたネへ王子にも可愛がられている。二人は三つ違いである。そしてチョプン王子とは同じ歳であり仲が良い。他家は、李氏を羨んだ。中には、王子の妻に一族の娘を出せないかと奔走するものも出てきた。その道を断つ為にキドンは娘のミョンウォルをネへに嫁がせた。二人は共に十二歳である。早婚であるが、このことが更に、次期王が王子で揺るがないことを臣下に知らしめた。

岳父キドンに正面から異議を唱えることが出来る重臣は居ない。そして、ポルヒュ王は既にその心づもりである。夏、王子とミョンウォルの婚儀が行われた。キドンの意向で、婚儀は慎ましく行われた。本来であれば、次期王の婚礼である。国を挙げての行事でも可笑しくはない。しかし、キドンには思惑があった。

弁韓国からは、キム・アヘン(金芽杏)王女が参列した。鯨海の白い狼・女海賊王の異名を持つアヘン(芽杏)王女の存在は、皆の注目を浴びた。アヘン王女も四十路に入ったがその輝きは衰えることを知らなかった。四代目スロ(首露)王は高齢の為、実権はアヘン王女に移っている。しかし、アヘン王女に女王に成る気はない。弁韓国の次期王は、弟のゴドゥン(居登)を立てるつもりである。

アヘン王女は、有能な政治家である。しかし祭事(政治)には興味がない。アヘン王女を引き付けるのは交易である。経済は民の日々の暮らしを豊かにする行いである。そしてこのことは王族としての責務だと思っている。でもそれだけでは生きている楽しみがない。生きている楽しみの中で最もわくわくするのは旅である。それも冒険の旅なら尚楽しい。だから、交易はアヘン王女の趣味と実益を兼ねそろえている天職である。そのため玉座に座る気はない。その退屈な席は弟に押し付けるつもりである。その罪滅ぼしではないだろうが、アヘン王女は、ゴドゥンを良く旅に伴った。だから、玉座に座って退屈になったら太子は、その旅の思い出で心を和ませれば良い。「ゴドゥンよ、それがお前の責務だ」と厳しい姉は、いつも可愛い弟に説いている。

ゴドゥンは素直な弟である。そして姉が大好きである。だから、素直に姉の言いつけを守る。しかし、その厳しい沙汰の中には喜ばしいことも多い。中でも妻問いの沙汰は、とても嬉しかった。妻に成ったのは、倭国の旅で知り合ったズーツァイ(紫菜)である。太子の妻になることは将来、王妃に成るということである。ズーツァイは被災孤児であり素性も知れない。だから、各部族長達は誰も彼女が王妃に成れるとは思っていなかった。

王妃は弁韓十二ヶ国のいずれかの王女から選ぶべきだと思われている。ラクシュミー王妃は異国人ではあるが、ビダルバ国の王妃である。更に、四代目スロ王金青龍の最初の正妃は、辰韓国のアルジ(金閼智)の孫娘キム・カヒ(金嘉希)王女である。また、アヘン王女の母チュヨン(朱燕)姫は、王族ではないが東海の海賊王ジェン・チーロン(鄭赤龍)の娘である。鄭赤龍の勢力は弁韓十二ヶ国にも匹敵する。したがって王女であると見なしても間違いではない。しかし、ズーツァイは異国人で氏素性の分からない女である。つまり身分としては端女(はしため)である。そんな女が王妃になるなど誰も考えていない。

ゴドゥンとズーツァイは一歳違いである。アワ(粟)国の海で出会った十二歳の時から、ゴドゥンは、ずっとズーツァイに惹かれている。ゴドゥンは、小さい時から物わかりの良い少年であった。だから自分の立場を良く承知している。“好きだから妻にする”は許されない男なのである。もし、ゴドゥンが自我を押し通せば、弁韓十二ヶ国の族長達は、ゴドゥンに大きな不満を抱くことであろう。弁韓国の王権は絶対ではない。十二ヶ国の族長会議での合意制が王権を上回っているのが実態である。

十二ヶ国の族長会議を仕切っているのはクガン(九干)である。そのクガンの代表はチュス(主帥)という。弁韓国の政治を担っているのは彼らである。各大臣はクガンから選ばれ、チュスは総理に等しい。言わば伊都国の儒理王は、倭国のチュスに当たる。弁韓国の今のチュスは、キム・ナムス(金南修)である。

先のチュスは、テチョンガン(大天干) キム・ミョンス(金明朱)であったが、二年前に七十二歳で身罷った。その前年にアダラ王が、そして今早春ウス王が崩御されたので、鯨海の悪童王子連である鯨海遊民会もスロ王だけを残すところと成った。アダラ王の妃ナリェ(奈礼)王妃と、ミョンスの妻ギュリ(奎利)は、それぞれ夫の後を追った。その落胆は、父母を亡くしたチヨン(金智妍)より、スロ王の方が大きかったようである。ナリェ王妃もギュリも、スロ王にとっては娘に等しい存在である。親を亡くした子より、子を亡くした親の痛みの方が大きいと昔からいうが、スロ王の姿は、正にそうであった。スロ王も七十一歳である。海賊王にも昔の勢いはない。今は六十五歳に成ったラクシュミー王妃が支えである。したがって、弁韓国の実質的な王は、誰もがアヘン王女だと知っている。

スロ王とミョンスとの関係は兄弟分だった。ミョンスが兄貴分である。そして、兄貴分のミョンスが弟分のスロ王を支えて国を栄えさせてきた。しかし、アヘン王女とナムス(南修)の関係は、まるで親子である。二人は十三歳離れている。アヘン王女はどうやら子を孕まない体質のようであるが、大方の娘は十六歳ぐらいで子を孕む。更には大柄な娘なら十三歳で子を孕まないこともない。そのため年齢的にはほぼ親子である。加えてアヘン王女の気概の大きさは、キム・ナムス(金南修)の憧れである。したがって二人の関係は主従関係である。それはアヘン王女が強いているのではなく、彼が欲しているのである。

クガンの盟主テチョンガンのナムスが示すこの姿勢は、他のクガンにも影響を及ぼし、アヘン王女は絶対王権を手にしている。これはアヘン王女の望むところではないが、国を挙っての態度なので、アヘン王女も天命に従うしかない。そのアヘン王女が「ズーツァイをゴドゥンの妻にする」と言ったので、誰も異論を挟まなかった。もちろん一番この沙汰に喜んだのは次期国王ゴドゥンである。

ゴドゥンとアヘン王女は姉弟の関係だが、チュスのナムス以上に親子関係の様相が強い。したがって弁韓国の総理ナムスと、次期国王ゴドゥンは、アヘン王女の長男と次男のようなものである。つまり、今の弁韓国は女王国である。倭国を巫女女王が治め、黒潮海洋国とも呼べる南洋国をヒムカ(日向)女王が治めていることを考え併せると、今や東海は女達によって治められているといって過言ではない。

薄明かりが揺れる野辺の道で、花嫁人形が泣いている気がした。でも何故あの土人形は花嫁なのだろう。本当に泣いていたのは土人形だったのだろうか。あれは、姉様だったのではないか。でも姉様は泣かない女だ。それは母親譲りだろう。母のギュリも泣かない女だった。少なくともナムスは、母や姉が泣いているところを見たことがない。“きっと二人は、悲しいことがあると心の中に涙を流しているのだろう”と彼は思っていた。対してナムスは泣き虫である。人の悲しい話を聞いただけで貰い泣きする。父からは「男は親が死んだとき以外に泣くな」と良く叱られたが、その父も泣き上戸だった。

蒼黒い靄(もや)に包まれた森の中を赤い鹿の子が彷徨っている。いやあの鹿の子も土偶か?……。でも祝い事に土人形は似合わない。あれは、嫁に行けずに死んだ娘の写し身なのか?……。それとも嫁ぐ男が死んだのか?……。赤い鹿の子の背に乗った花嫁が漆黒の森の奥へと消えて行く“待って、待って行かないで”と涙に濡れてナムスは目を覚ました。額には汗が滲み上着も汗に零れている。「どうされました。大丈夫ですか」と心配そうに妻のカフリ(加布里)が起き上った。「姉上は、お元気だろうか」とナムスは力なく嘆息した。何かを察したかのように「姉上様は、気丈な方です。きっと悲しみに耐えながら前を向いてお進みの筈ですよ。貴方がしっかりしないと、姉上様が心配なさいますよ」と、やさしく背を撫でた。「そうだな。私がしっかりせねばな」とナムスは立ち上がった。

この年、父のミョンスが他界した。七十二歳の長寿を全うしたのだから、悲しむには値しない。良くもあれだけ強く生きた父である。だから天寿を全うしたと祝うべきかも知れない。しかし、父の後を追い、胸を貫いた母の姿には涙しかなかった。母ギュリの人生は悲しみとの向かい合いだったような気がする。会えない別れは死ぬことと等しい。母はもうこれ以上会えない別れをしたくなかったのだろう。そう思えて仕方がない。

ナムスの永久の別れはこれだけだったが、姉チヨンは絶え間ない別れに襲われていた。前年、父のミョンスに先んじて父の盟友アダラ王が身罷った。そしてナリェ王妃も後を追われた。夫の父母を見送ると、今度は夫儒理王子が国を追われた。しかし、姉と甥のネへ王子は、辰韓国に残された。そして、もう生きて会えることはない。

ナムスは十九歳で、加布里を娶った。加布里は二十歳であった。大抵の娘は十六歳から十七歳で嫁に行き二十歳だともう子を儲けている。人間は野生の生き物に比べると生存率は高い。それでも七歳まで生き残る赤子は極端に少なくなる。三歳まで生きる幼子は幸運である。五歳まで生きていたら真にめでたい。七歳まで生きれば生存率はぐっと高くなる。だから、子が七歳を迎えると親はひと安心である。そのため女は三十路半ばまで気が抜けない。子を生むまでに成長した子が極端に少ないと、人類は滅びるのである。そこで、親はなるべく早く娘を嫁がせようとするのである。そして、男の子にはひたすら働けと促(うなが)すのである。貧しければその生き様も抗いようがない。自分達の親もそうやって自分を育ててくれたのである。それに抗えば「人の道に背く行いである」と叱責される。きっとそれは正しい判断である。しかし、生活にゆとりが生まれると「生きているとは、本当にこれだけのことなのか」と考えたくなる。そして思索が始まる。

加布里は、とても賢い娘である。そして父はコジャ(古自)小国の族長カブラ(加布羅)である。加布羅の族兄は、スロ王である。つまり、加布里は、お姫様なのである。そこで「女だからと言って嫁に行き、子を生すのが絶対的な人の勤めとは限らないのではないか」と考えていた。加布里の祖母と母は伊都国の出である。そのこともあり倭国の巫女女王に憧れを抱いている。スロ王は「あんなお転婆娘に憧れを抱くと、お前も不幸な女になるぞ。止めとけ」と諭すのだが、加布里の耳には入らない。それに諭しているスロ王の実母も娘も、立派な女将軍である。だからこそスロ王は「止めとけ、止めとけ」と諭すのかも知れないが、いずれにしても加布里の耳には届かない。

その加布里をやっと口説き落としナムスに嫁がせたのもスロ王である。加布里はアヘン王女のように生きたくて子を産む気もなかった。しかし、スロ王は「一姫二太郎という言葉を知っているか?」と再び加布里を口説いたのである。つまり、最初に娘を産めば「その長女に弟や妹の面倒を見させれば良いではないか」というのである。確かに、アヘン王女を見ていればそうである。その口説きが効を奏したのか、翌年二十一歳で、加布里は長女を儲けた。名はスロ王がキム・ヘリム(金海林)と命名した。そして、三年後長男のキム・テプン(金大風)が誕生した。

この年には、スロ王にも孫が誕生した。ゴドゥンとズーツァイの長女キム・リナ(金利奈)である。この年は漢の国でファンジンチーイー(黄巾起義)が起こった。大国漢王朝が傾き始めたのである。そこで、スロ王は加布里の息子をテプン(大風)と命名したのである。

その翌年、ミョンスが永眠しナムスがクガンの盟主に成った。ナムスは、まだ若く二十五歳であった。しかし、父ミョンスに劣らない英才なので、弁韓国の総理チュスを務めるのに何の問題もなかった。しかし、実質的な王であるアヘン王女に意見を出来る程の歳ではない。ところが加布里は、物おじすることなく、目上のアヘン王女に意見をいうのである。そして、アヘン王女は、加布里を末の妹のように可愛がっている。だから“弁韓国の真のチュスは、加布里だと言えないこともない”と周囲は見ている。それに国を治める女王が居るのであるから、女総理が居ても可笑しくはない。しかし、加布里はお転婆娘かも知れないが出しゃばりではない。そして、その意見は熟考されたものである。だから、アヘン王女への献策は、大半が採用されている。

儒理王子が辰韓国を追放され、そして伊都国の王位に就いた時、クガンの大半が、辰韓国との断交を主張した。ネロの反乱の再来を危惧したのである。もし、倭国が辰韓国を攻めるような事態になれば、同じ倭人種が多い弁韓国は、「倭国側に立つ」と態度を明らかにしておいたが良いという判断である。そして、クガンの盟主ナムスもそう進言した。

しかし、加布里は「両国から距離を置き、チュホとの関係を密にしましょう」と意見を述べた。祖父母が伊都国人である加布里は、クガンの大半が「倭国の傍に立つ者」だと思っていた。それが、「倭国と距離を置く」というのであるから意外に思った。更に、弁韓国は、辰韓国と倭国に挟まれている。もし、両国で戦さが起これば、いずれかの国に征服される恐れもある。独立し中立を保つのは生易しいことではない。しかし、加布里にはそうならない算段があった。それが「チュホとの関係強化」である。

チュホ(州胡)は海洋国である。つまり、チュホと連携し海軍力を高めようという考えである。これは、加布里が敬愛する巫女女王が執った国策である。鯨海の白い狼・女海賊王のアヘン王女は、加布里の献策に従った。馬韓国と辰韓国は、その北の大地をコグリョ(高句麗)とウェイムォに抑えられている。したがってその実態は島国に近い。だから海上封鎖は、国力の存亡に関わる危機である。そのため倭国海軍に次ぎ東海第二の海軍力を擁した弁韓国と、チュホ連盟には、うかつに手が出せない。どうやら加布里は、キドンに勝る搦め手の達人のようだ。いきなりの武力攻撃はもっとも愚策である。そんな蛮勇の持ち主では、優秀な策士には成れない。だから、キドンの恐るべき敵将は、案外と姿形は華奢だが、豪胆な心を持つ加布里かも知れないとクガン達は舌を巻いた。更に、アヘン王女は「政治にも冒険心があるのか」と加布里の策を楽しんでいる。

ささやかな婚礼の儀式だが、次期国王と見做される王子と闇将軍の娘との婚儀である。したがって朴氏、昔氏、金氏の三王族と六部族の代表は皆参列している。六部族の代表とは、李氏九代当主リ・アルホン(李閼憲)、薛氏九代当主ソル・ムントク(薛文徳)、鄭氏六代目当主チョン・ファドク(鄭和徳)、崔氏十代目当主チェ・キムソン(崔金星)、孫氏十代目当主ソン・カン(孫姜)、裵氏九代目当主ペ・ヨク(裵閭亀)の六人である。他国からは、弁韓国から、アヘン王女一行、そして、チュホの三氏族の顔も見える。さすがに交戦中の馬韓国の使者の姿は見えなかったが、智淀多の顔があった。巫女女王の名代である。馬韓国との戦さは、年中行事のようなものであり、互いを攻め滅ぼす勢いのある戦さではない。しかし、もし倭国が攻めてくる時には、亡国の覚悟が必要になる。そのため智淀多の姿に、重臣達はとりあえず胸を撫で下ろした。策士キドンの狙いはここにあったようである。

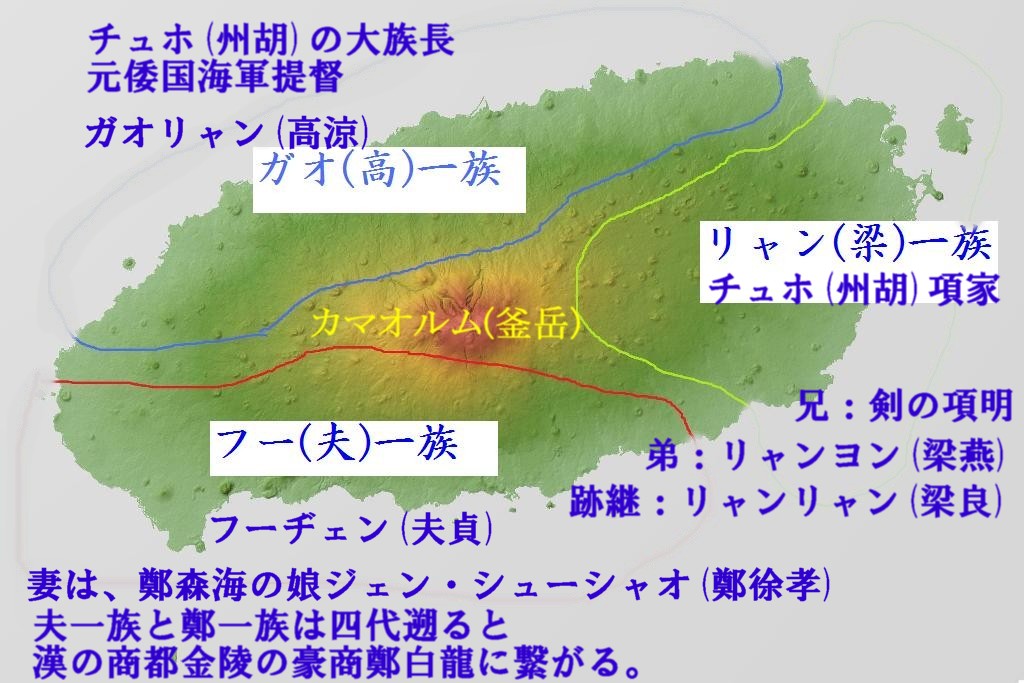

~ チュホ(州胡)の海風 ~

馬韓国のチョゴ(肖古)王は、今日も苛立っている。夏のハエ(南風)が蒸し暑いからではない。チュホの三氏族が、辰韓国王子の婚礼に参列したと聞いたからである。チョゴ王は、チュホは馬韓国の属国だと思っている。その辺境の卑しき族長どもが、王の許しもなく辰韓国王子の婚礼に参列したのである。これは反逆罪に等しい。即刻大軍を送り処罰したい気持ちが高まっていた。しかし、将軍達はみな反対している。そもそもチュホの族長達に、チュホが馬韓国の属国だと思っている者はいない。そして、チュホを攻めるとなると海戦である。馬韓国の騎馬隊は優秀である。しかし海軍は形ばかりである。海から攻めてくるものがあるとしたら漢王朝だが、漢王朝には常に従順な態度を示しているので同盟国扱いである。加えてチョゴ王は、倭人嫌いである。倭人とは東海沿岸の海人である。そのため海軍を強化するには倭人の力が欠かせない。中でも艦船を増強するには、海越の血をひく倭人の存在が必要である。しかし、彼らを登用する器量はチョゴ王にはない。したがって、チュホを攻めるのは難題である。

更に、チュホと弁韓国の交流が盛んに成っているようである。弁韓国の海軍は、倭国海軍に次いで強固である。そして、それを率いているのは、鯨海の白い狼アヘン王女である。倭国総理の儒理王は、辰韓国との関係を冷却させ、馬韓国の倭人を支援し始めた。この関係は微妙である。チョゴ王と儒理王が直接交流をしている訳ではない。儒理王が支援し交流しているのは、馬韓国の倭人達に対してである。チョゴ王とキドンが裏で通じているのは、儒理王にはお見通しの筈である。したがって、チョゴ王は冷静に動く必要がある。これは微妙な三角関係である。そして、この微妙な関係を壊してはいけないことを、頭脳明晰なチョゴ王は知り尽くしている。しかし短気でもあるので、自分の怒りの感情を抑えるのに苦労をしている。更に密偵の話では、密かに倭国の大臣が参列していたようである。チョゴ王は「キドンめ。油断の出来ない奴じゃわい」と腹だたしさを高めた。そして、その憂さを辰韓攻めで晴らすことにした。そこで「早春、雪解けの合間に辰韓国を攻める。準備をしておけ」と将軍達に通達した。

ネへ王子とキドンの娘ミョンウォルの婚礼に参列したチュホの三氏族の族長は、ガオリャン(高涼)、リャンヨン(梁燕)、フーヂェン(夫貞)の三人である。三人は同じ歳であり幼友達である。だから、この年に揃って四十路に入った。威厳も思慮深差も円熟した歳である。中でも高涼は先頃まで倭国海軍の第二艦隊司令を務めていた提督である。そのためチュホの大族長としての威厳がある。だから、三人は同じ歳なのだが高涼が親分格である。

ヨン(燕)は、一族の当主ではない。まだ父のリャンチュル(梁乙)が健在なのである。しかし六十二歳の高齢なので、燕が名代で参列したのである。燕は先頃リャン(涼)に代わり倭国海軍の第二艦隊司令に就任した。だから、チュホには住んでいない。更に、チュホに帰り当主になるつもりもない。梁一族は本来項家である。

項家は現在四党に分かれている。本家は阿多の項家である。そして、斯海の項家、対海の項家、チュホの項家の三つの分家がある。本家当主の熊人は現在、倭国陸軍の将軍である。そこで、阿多項家の党首は徒手の項増が担っている。当主はその一家の主なので血筋が問われる。そのため本家当主の座は熊人のままなのである。

陸軍の将軍熊人は阿多国には居られない身である。だから、亜父の項増が一党を率いている。名ばかりの党首であれば熊人のままでも良いのだが、阿多項家の党首は、阿多国の各氏族を束ねる大族長を兼ねるので、阿多国不在では勤まらない。そこで、項増が党首と大族長を引き受けているのである。しかし、二人の血を引く孫が成長すれば、当主と、党首と、大族長は、また束ねられ一身に戻る。だから、ここからお家騒動が始まる危惧はない。そのためこの事態に対して、阿多国の族長達の中から異議を唱える者は出ない。

項家四党は、項羽将軍の末裔を自称するぐらい武人気質の者が多い。ヨン(燕)もそのひとりで武人気質である。だから、倭国海軍を辞める気はない。更に、彼には双子の兄がいる。そして、チュホ項家の党首は兄が継ぐべきだと考えている。兄の名はリャンミョン(梁明)という。倭国では剣の項明と呼ばれている。

弟の燕は十六歳で倭国海軍に入った。その前年に入隊していたガオリャン(高涼)に誘われたのである。次男坊なので気楽な身である。そして、海人族なので倭国海軍で修行するのも良かろうと父も許してくれた。しかし、十八歳の時、母が流行り病で急死した。その母の死を巡り、兄のミョン(明)は激しく父とぶつかったようだ。そして、兄は当主の座を捨て倭国に渡ってきた。燕は、休みが取れると良く帰郷するが、兄の項明は、それ以来チュホには帰っていない。どうも一生帰るつもりがないようだ。

二人の兄弟仲は、双子なのでとても良い。だから、燕は、兄を差し置き自分がチュホ項家の党首に成るつもりはない。しかし、父梁乙も六十二歳の高齢である。そこで、三年前に長男のリャンリャン(梁良)を父の許に帰した。リャン(良)は自慢の息子である。十二歳で倭国海軍の幼年学校に入り、文武両道の誉れが高いのである。だから、梁一族の三代目当主として、またチュホ項家の党首として適材である。

梁一族は親族の集まりである。対して、チュホ項家は、遠縁からなる同門の集まりである。チュホを出自とした項家と言った方が分かり易いかも知れない。したがって、梁一族はチュホの部族に留まるが、チュホ項家は、東海から鯨海まで広がっている。そのため見識が広くないと務まらない。

ヨン(燕)の長男リャン(良)は歴代梁一族当主の中でも、最もチュホ項家を発展させる器を持った男だと期待されている。だから、梁乙も愚息供より孫の梁良に跡を取らせるつもりである。更に燕は、兄である剣の項明の娘シラキ(項白亀)姫と息子を従兄妹婚させチュホに帰した。白亀姫はまだ十一歳であった。リャンヨン(梁燕)のこの性急さは、やはり熊人と同じ項家の血であろう。兎も角、当主の座は降りたが、高齢の父に辰韓国への長旅をさせる訳にはいかないので、ヨン(燕)が名代で出席したのである。

フーヂェン(夫貞)は、三年前にチュホに帰り、夫一族の三代目当主に成っていた。父のフーシュン(夫勲)が六十歳で永眠したのである。その早春、漢の国でファンジンチーイー(黄巾起義)が起きた。それまで夫貞は、東海の海賊王・海商のジェン・センハイ(鄭森海)の許で修業をしていた。夫一族と鄭一族は四代遡ると漢の国の商都ジンリン(金陵)の豪商ジェン・バイロン(鄭白龍)に繋がる。つまり一門である。バイロン(白龍)の長男ジェン・ハイフー(鄭海夫)が、夫一族の始祖である。その息子フーミン(夫明)から、夫一族を名乗り、夫貞がその三代目である。一方、鄭海夫の異母弟ジェン・チーロン(鄭赤龍)が夷洲国(台湾)を拠点に起こしたのが東海の鄭一族である。父鄭白龍は大陸を巡る交易商人だったが、鄭赤龍は東海を股にかけた海商と成った。別名は東海の海賊王である。それがアヘン王女の祖父である。だから、東海の海賊王鄭赤龍の実質的な跡取りは、鯨海の白い狼・女海賊王と称されるアヘン王女であろう。

アヘン王女には武王の風格がある。対して、今の東海の海賊王ジェン・センハイ(鄭森海)は、海賊王と呼ぶには相応しくない。鄭森海に荒ぶる王の姿はない。彼は貴公子である。そしてそれは姿形ばかりではない。鄭一族の実態は海洋国家である。そして、鄭森海はその海洋国家の王である。したがって王族の風格が備わっている。更に彼は武力が苦手である。つまりは商王である。そのため夫貞が学んだのは海商としての才覚である。彼は幼い時からガキ大将ではなかった。ガキ大将はガオリャン(高涼)である。

ガキ大将に必要な資質は、共に怒り、共に泣き、そして、共に喜び、時としては叱咤し激励する力である。これを親分肌という。しかし、夫貞にはそれが面倒である。「自分のことは、自分でなんとかしろ」という突き放した面が覗く、これは賢い子に多い。賢い子は独立独歩である。難題が立ちはだかっても賢い子は弱音を吐かない。だから賢いのであるが、大抵の子供はそうではない。弱音を吐きたいのである。弱音を吐くことで、どうにかその難題を乗り切るのである。その時に頼りになる友が親分肌である。その友は、へたり込みそうな弱虫の自分を、叱咤し激励し前に勧めてくれるのである。高涼はそれが上手な子だった。だから、チュホの大族長が高涼であることは、必然であった。

しかし、親分肌にも弱点はある。細かいことを言えないのである。小銭勘定に長けていては「重箱の隅をつつくような人だ」と嘲る者も出てくる。しかし小銭勘定は大事である。それを疎かにしては、経営は成り立たない。そこを補う人がいる。大番頭と呼ばれる人である。軍事であれば参謀・軍師である。夫貞はそういう気質である。だから、高涼と彼は、切っても切り離せない関係である。

夫貞の妻は、鄭森海の娘ジェン・シューシャオ(鄭徐孝)である。鄭森海には多くの妻があり多くの子が居る。しかし皆娘ばかりであった。そこで、もし跡取りの長子を成さなければと思い一番信頼していた弟子の夫貞を娘婿にしたのである。夫貞は十七歳、妻のシューシャオはまだ十歳であった。

鄭森海も五十路に入り余生は短く成りつつあった。ところが鄭森海以上に海人族は鄭一族の跡取りを望んだのである。そこで、美曽野女王の長女知訶媛が嫁いできた。知訶媛は十七歳であった。そして待望の長男ジェン・ティェンハイ(鄭田海)が誕生した。しかし、それでも当分は夫貞が跡取り候補であった。前記したように夫貞は親分肌ではない。だから、大軍閥でもある鄭一族の跡取りになるのは、いささか困りものでもあった。しかし、嫌だと言える状態ではない。

父のフーシュン(夫勲)が亡くなった時、夫貞は三十七歳であった。そして、鄭田海は二十歳の青年に育っていた。鄭田海は、歳が離れた実父鄭森海よりも、丁度親子ほどの歳の差である義兄を父のように慕っていた。そこで、鄭田海を夫貞が亜父として支えるということで、鄭一族の跡取りを正式に鄭田海に決めたのである。だから、夫貞は気兼ねなくチュホに帰って来られた。

鄭一族にとってもチュホは大事な地である。チュホは、ファンハイ(黄海)や鯨海との中継ぎ港であり、海商鄭一族の北の要である。だから、そこに大番頭夫貞がいることは鄭一族の繁栄に欠かせない試金石でもあった。鄭一族の一門である夫貞がチュホを抑えている意義はもう一つある。アヘン王女との関係である。弁韓国の影のチュス加布里が提言した「独立海洋国家構想」に夫貞が果たす働きは大きいのである。チュホと弁韓、そして夷洲とを繋ぐ同盟のかけ橋役が彼である。

東海の風が吹いた。そしてそれは初夏の風である。チョンポ(静浦)の港に降り立ったのは若き東海の海賊王ジェン・ティェンハイ(鄭田海)である。傍らには褐色の肌を光らせた南海の黒真珠が寄り添っている。妻のリュ・ハイイェン(呂海燕)十九歳である。初春、父の鄭森海が七十四歳で永眠し、二十四歳に成ったばかりの鄭田海が党首と成った。父の喪が明けると東海沿岸の旅に出た。各地の族長や、党首、そして王達に挨拶をして回る為である。先頃は倭国女王に謁見したばかりである。倭国女王は父と面識があり、また母とも面識があった。そのため親族のような扱いを受け、半月ばかり倭国の各地を旅した。

倭国女王は、鄭田海の祖母の一族である斯海項家に接待役を命じられた。斯海項家の党首は、巫女女王の異母兄夏羽である。そして、斯海項家の拠点口之津には、倭国海軍の本部がある。倭国海軍の副司令長官は、チュホのリャンヨン(梁燕)である。ヨン(燕)は第一艦隊司令官を兼務している。第一艦隊の旗艦はアマノレラフネ(天之玲来船)である。

そしてその船長はサセ(狭瀬)という名であった。狭瀬船長は佐瀬布沫裸党の党首でもある。鄭田海の母は志佐沫裸党の党首である。だから、鄭田海は沫裸党の男でもある。そして生まれ育ったのも末盧国の志佐である。志佐は伊都国の西にある。伊都国から海岸線を西に向かえば、程なく末盧国の国都佐志之津である。ここは佐志沫裸党の拠点でもある。そして祖母が眠る地である。その佐志之津の西隣が志佐である。そこで鯨海と東海の潮風を浴びながら鄭田海は七歳までをこの地で過ごした。つまり、そこが故郷である。

狭瀬船長は更にそこから西に回り込み、平戸の瀬戸を超えた佐瀬布の人である。父は熊丸、母はハヤキツヒメ(速来津媛)。養父はソトミ(外海)という。父の熊丸は末盧国の内乱で戦死している。その時狭瀬はまだ三歳だった。だから実父の面影はあまりない。鄭田海の母と狭瀬船長は従姉弟である。だから、狭瀬船長と鄭田海は同族・同門である。そのため直接的な案内役は狭瀬船長に任された。その旅は天之玲来船での船旅となった。

鄭田海が伴ってきた船団は、中型船の船団である。だから、大型船の天之玲来船の船上で大はしゃぎしている幼子がいる。鄭田海の息子である。名をジェン・コンハイ(鄭空海)という。まだ三歳児である。鄭空海は幼いながら東海の海賊王鄭赤龍の生まれ変わりだといわれている。だから、祖父の鄭森海や父の鄭田海に比べ、明らかに武王の顔である。

その将来の武王鄭空海の元気さに狭瀬船長は目を細めている。船長は三十三歳である。この若さで第一艦隊旗艦の天之玲来船を預かっているのは、十分な理由と資質がある。それは、狭瀬が、倭国海軍の生みの親オマロの愛弟子であり、さらに数多いる弟子の中で、第一の後継者と見做されている為である。その狭瀬船長が、チュホまで送ってくれた。

チュホのチョンポ(静浦)の港には、義兄夫貞と姉のシューシャオが出迎えに来てくれていた。そして、チュホの大族長高涼の顔もある。彼は、鄭田海一行の出迎えもあるが、旧友狭瀬船長との再開も楽しみだったようである。天之玲来船での旅はここまでである。チュホの次には馬韓国に向かうことにしている。流石に、馬韓国に倭国海軍の軍船で乗り付ける訳にはいかない。だから、同門狭瀬とは、再会を誓い合いチュホで別れた。

~ 馬韓国の旋風 ~

ハンガン(漢江)の川風が夏の憂鬱を漂わせている。葦原は深い藍色で川面を縁取り、照り返す太陽の眩しさは、水底を見つめる眼差しを許さない。その陰影は、息を潜めた民衆の心のように鋭く重たい。軽やかさを求めてジェン・ティェンハイ(鄭田海)は、息子を抱き上げた。武王の卵ジェン・コンハイ(鄭空海)は三歳児とは思えないぐらいに重たい。しかし鄭空海のその身の重たさは、鄭田海の心に軽やかさを生む。

漢江の河口には馬韓国の川舟が待っていた。チョゴ王が差し向けた舟である。海洋を行く船は、高波を乗り切るため船底を楔形にしている船が多い。もちろん沿岸を航行する船の中には、船底が平らな船もある。浅瀬や河口で海底と船底が擦れ合う可能性が高いためである。どちらの船底にするかは、その用途で別れる。しかし、川を遡る川舟は浅瀬を巡る舟旅なので、ほぼ平底である。高波を乗り切ってというのは苦手であるが、底が平たければ横揺れは少ない。しかし、鄭田海の船団は全て外洋船である。そして、ハンガン(漢江)の河口から王都ハニャン(韓陽)への川旅は、明らかに川舟が良いのである。そこで、チョゴ王が迎えの舟を出したのである。

鄭田海は、国賓扱いである。海軍力に弱点を持つチョゴ王にとって、東海の海賊王からの表敬訪問の申し入れは、小躍りしたいくらい望ましいものであった。鄭一族は、夷洲国を拠点にし東海一円に勢力を伸ばしている。しかし、国を建国している訳ではないので、鄭田海は王ではない。だが、その財力と兵力は一国に匹敵する規模である。中でも海軍力では、漢王朝さえ凌いでいるかも知れない。だから、実質的には鄭田海を東海の王と見做しても間違いではない。その東海の王鄭田海と結べれば、チョゴ王の弱点が大きく補える。だから、国賓扱いなのである。ソウル(瑞蔚)城では、漢王朝の使節を迎えるよりも豪華な式典が準備されていた。チョゴ王の意気込みの表れである。

薄紅色のサンサファ(相思華)が城への道を飾っている。川岸には馬車が列をなし、大勢の参列者の顔が見える。鄭田海の予想をはるかに超えた歓迎式が催されるようである。今しがた到着した舟には、可憐な親子の姿があった。その娘の姿に誰しもが振り返っている。その娘は、美しき灰神楽(はいかぐら)姫ヨン・マンヂュ(延曼珠)である。

ヨン・ソルファ(延雪花)に率いられたヨンタバル(延陀勃)商団は、多くの宝物を運び上げている。「コジョソン(古朝鮮)のケル(卦婁)部族が、何故馬韓国に?」と首を傾げた鄭田海であったが、程なく合点した顔になった。「そうか、馬韓王族の源流は延陀勃商団であったな」と気づいたのである。つまり延陀勃商団は、馬韓国経済の要なのである。

チョゴ王の四代前の始祖オンジョ(温祚)の母は、延陀勃商団の女族長ソソノ(召西奴)であった。だから、馬韓国の王族を出してきたのは延陀勃商団である。しかし、どうも温祚の直系は先代キル(己婁)王で一旦絶えたようである。延陀勃商団からは三つの系統が生まれている。ひとつは、温祚の系統である。そして、二つめはその兄ピリュ(沸流)の系統である。三つめの系統は、女族長召西奴の夫となったウテ(優台)の系統である。優台は、コグリョ(高句麗)と因縁浅からぬフーユー(扶余)の王族に繋がる男のようである。つまり、馬韓国の王族は、扶余と高句麗にその源流を持つようである。

そしてケル(蓋婁)王は、沸流の系統が色濃く、どうもチョゴ王は実子ではないようである。更にクス(亀寿)太子もチョゴ王の実子ではなく優台の系統が色濃いようである。チョゴ王の三人の姫は、ゴンスン・チンフア(公孫清華)王妃との間の子である。長女ミギョン(美京)姫は温祚系から婿を迎え、次女ミシル(美室)姫は沸流系から、三女ミリ(美里)姫は、母の出身であるゴンスン(公孫)一族から婿を迎えている。いずれにしても馬韓国王家は、高句麗から端を発し、扶余と漢族の血を取り混ぜながら王統を紡いでいるようである。

漢の国でフーユー(扶余)とされるかの地は、三韓人や倭人からはプヨ(扶余)と呼ばれている。そして、漢王朝の東北部はシュェントゥ(玄菟)郡と呼ばれている。その南にラーラン(楽浪)郡が置かれている。玄菟郡と楽浪郡は、高句麗に重なる地である。そして楽浪郡は、馬韓国とも重なる地である。しかし、馬韓国は漢王朝に従順の意を示しているので、領土争いは起こらない。馬韓国の領土に漢王朝の政庁が置かれ一応は東方支配をしているといった関係である。

ところが漢王朝と高句麗は幾度となく刃を交えている。そのため玄菟郡の政庁は幾度となく移動している。扶余と高句麗は、共に漢人とツングース族が混じり合った種族だが、共存と敵対を繰り返している。それは漢王朝に対する外交姿勢の違いでもある。高句麗には漢王朝との徹底抗戦派が多く、扶余には親漢路線を説く者が多いようである。しかし、漢王朝は中華の各時代の王朝と同じように、狼のような王朝である。とにかく油断をすると食い殺される危険がある。馬韓国は、漢の国との間に海を挟んでいるので、食い殺される危惧は少ない。しかし、扶余と高句麗にとっては油断がならない王朝なのである。

漢王朝も一度断絶をしている。漢王朝を断絶させた男の名はウォン・ジュジュン(王巨君)という。諱(いみな)は王莽である。王巨君は、斉国の田氏に繋がる王族の末裔である。田斉は漢王朝に滅ぼされ亡国となったが、王氏はその後も漢の国に留まり魏郡王氏として、漢王朝でも尊重された。田斉の気風は、文武を尊び改革の気概に溢れた者が多かった。王巨君もそれに漏れず革命の意志を持っていた。

その時代、既に漢王朝は勢いをなくし民は困窮していた。国政は停滞し欺瞞で満たされた王宮には、民の困窮などに思いを寄せる者はなかった。そのため漢王朝はひたひたと亡国の道を歩んでいた。そして、王巨君に依って漢王朝は皇位を簒奪された。王巨君自身は革命を志したのだが、これは革命には成らず簒奪で終わった。それは、王巨君が充分民意を汲み取れなかった為である。天命とは、遍(あまね)く民意だとも言える。その普遍性を伴わないと天命は聞こえない。だから、王巨君には天命が聞こえなかった。

一度断絶した漢王朝を再興するのは、リィゥ・ウェンシュ(劉文叔)という劉氏傍流の男である。諱は劉秀である。死した後、光武皇帝と謚(おくりな)された名君である。諱とは本名であり、謚とは死後に贈られる名である。だから生前の彼に「光武皇帝様」と呼びかけても振り向きはしない。「劉秀さん」と諱で呼ぶのが許されるのは親か君主である。皆で普段に呼び合うのは字(あざな)である。したがってウェンシュ(文叔)とは、光武帝の字である。王巨君が倒れ、乱れた漢の国を彼が統一するまでは十三年の月日を要した。その間、漢の国は戦国の世に戻った。

劉文叔より一つ歳下の劉氏でリィゥ・イン(劉嬰)という男がいた。この男こそが漢王朝の正当な皇位継承者である。王巨君が簒奪した皇帝の座にはイン(嬰)が座る筈だった。しかし、劉嬰は皇太子のままで終わる。劉嬰の妃は王巨君の孫娘である。だから、王巨君が生きている間は、劉嬰も平穏に暮らしていた。むしろ傀儡なので平穏に暮らすしかなかった。劉嬰の人生が波乱万丈と成るのは、王巨君が倒されてからである。劉嬰は二十歳の若さで劉文叔の族兄に打ち取られたとされている。

しかし、実際には漢の国の北東部へ逃げ延びていた。賊軍として敗走したといっても劉嬰は皇太子だった身である。貧しい難民ではない。だから、着の身着のまま独り逃げ彷徨っているのではない。皇位を奪還するために漢の国の北部に立て篭もった際の兵は、数千人と言われている。大軍である。この大軍を支えるにはその数倍の民を伴っていた筈である。その数万の民と数千の兵を引き連れ落ち延びて行くのである。

「劉嬰を討ち取った!!」と公言した劉文叔の族兄も、続いて仲間に打ち取られている。だから、劉文叔も劉嬰の遺体を確かめたのではない。族兄の手柄に泥を塗る訳にもいかないので「討ち取った!!」ということにしているのである。しかし、どうも劉文叔は、劉嬰の死を信じておらず幾度かシィォンヌー(匈奴)やウーファン(烏桓)の地を探索させているようである。そして、劉文叔の手が伸びる度に、リィゥイン(劉嬰)一族は、漢の国の東北部を東へ東へと逃避行した。それがどれほどの歳月を要したのか定かではない。

しかし、劉嬰一族は、高句麗から、馬韓国、そして倭国とその一族の血脈を広げていったようである。漢王朝を再興し皇帝と成った劉文叔は、倭王にも金印を贈り親睦を図ろうとしている。東海上の蛮族に対しては破格の処遇である。そこから推察するに、この時期には既に、劉嬰一族は倭国にまで達していたのかも知れない。この倭国王とはイサミ(伊佐美)王のことである。劉嬰一族は貧しい難民ではない。皇帝に成るはずだった男の臣下達である。将軍や高級官僚に成る才があった者が大勢いたはずである。したがって劉嬰一族数万は、流浪する王国である。その流浪する王国は、各地で傭兵稼業と貿易商人で財を成していったと考えられる。そして、馬韓国の王族を生んだ延陀勃商団の正体とは、この劉嬰一族の末裔である。この隠された歴史を知れば、美しき灰神楽姫ヨン・マンヂュ(延曼珠)が気品に溢れていることに不思議はないのである。世の歯車が少し違っていれば、マンヂュ(曼珠)は漢王朝のお姫様のひとりであった。

劉嬰一族の末裔は、延陀勃商団だけではない。チョゴ王の王妃ゴンスン・チンフア(公孫清華)の公孫一族も劉嬰一族の末裔である。チンフア(清華)の父ゴンスン・シォンジー(公孫升済)は、漢王朝の役人だが、シュェントゥ(玄菟)郡の田舎役人である。到底一国の王の妃など出せる身分ではない。しかし、馬韓国王家の母体は、延陀勃商団であり、ゴンスン(公孫)一族も劉嬰一族の末裔であれば、不思議ではなくなる。

劉嬰一族の末裔は他にもいるのだが、その話は別の機会に譲ろう。ともかく、劉嬰一族の末裔には「漢王朝の本来の主は我等である」という秘めた誇りがある。しかし、高句麗や、太平道や、黒山党のように武力で立ち向かおうとはしない。キドンと同じようにしたたかである。チョゴ王とキドンには相通じる気質が備わっている。チョゴ王の岳父シォンジー(升済)も同類である。後の世では公孫度と呼ばれるのだが、今は漢王朝の中にあって、じわりじわりと衰えて行く漢王朝の行く末を見据えているようである。

ファンハイ(黄海)からの生暖かい風が、ハンガン(漢江)河口の砂浜に旋風を巻き上げた。鄭田海は、息子の鄭空海を抱き上げ満足感に浸っていた。こんなに大きな収穫を手にして船団に戻るとは予想していなかったのである。チョゴ王との友好条約は、この表敬訪問の目的である。そして、漢江河口の出迎えで上手くいくことを確信していた。

しかし、延陀勃商団のソルファとマンヂュ親子に出会えたのは想定外であった。そして、延陀勃商団との繋がりが持てたのは、最も大きな収穫である。父の代から漢の国の内部へはバイ(白)商人団を介して販路を確保していた。そして今回は、延陀勃商団を介して高句麗の更に北方まで販路が広がったのである。馬韓国との商取引は、直接的にはチュホの三氏族が行うことで、チョゴ王も承知した。当初チョゴ王は「チュホは属国ではないか」と気分を害していたが、鄭田海から実態を聞かされ自分の認識不足に気づいたのである。

チョゴ王は少し短気で我儘だが頑迷な王ではない。いたって頭脳明晰な王である。そこで、自分の非を認め、チュホの三氏族に馬韓国の港を開いたのである。それは、弁韓国との友好も暗に含んでいる。そのため馬韓国の沿岸には、和みの風が吹き始めた。チョゴ王は、この出来事をキドンに文で知らせたが、その文面は少し得意げであった。キドンは含み笑いを浮かべ、次の一手を模索していたようである。

~ 辰韓国の塵風 ~

サンタク(山啄)爺さんが大きな猪を捕らえて来た。今夜はボヨン婆さんが腕をふるいシシ鍋である。血肉の腸詰はこれから燻製にする。そして精肉は、しばらく熟成をさせる。だから今夜のシシ料理は、もっぱら内臓肉である。やわらかな肝は生でも美味しいが、子供達には加熱したものだけを食べさせる。

脂身は一度加熱し溶かしたら固めて調理油として使う。旨みの主力は脂の良さで決まる。また臭みもここに集中する。だから、この加熱時に、どう調理するか決めるのである。臭みが強ければ、苦菜などの香味野菜をふんだんに使い臭みを隠す。臭みが程良い塩梅であれば、旨みを生かすために薄味で調理する。そこは、ボヨン婆さんのすご腕がモノをいうのである。

仄かな灯りがユーシュー(玉樹)の横顔を照らした。玉樹は、羌族の女である。その白い肌に燈明の赤みが頬紅を施している。玉樹は泣かない女であるが、その横顔はどことなく物寂しさを漂わせている。キドンの妻キム・ジニ(金真伊)が玉樹を手招いた。「こちらで、いっしょにシシ料理を食べましょう」と誘っているのである。玉樹は少し躊躇っている。玉樹は、キム・チヨン(金智妍)の侍女である。その女官が王族の食事の席に列席することはない。しかし苦労人ジニ(真伊)は、そんな慣習に囚われない。チヨンが同席するように促した。玉樹は、主人の言いつけに従い気まずそうに席に座った。

ボヨン婆さんが笑顔で膳を運んできた。宴席の燈明は明るいので、玉樹の顔が華やいで見えた。ジニ奥様は、まじまじと玉樹を見つめ「貴方は北の人なのね」と問う風でもなく呟いた。「ユーシューは、漢の国の北方で生まれ育ちました」とネへ(昔奈解)王子が答えた。玉樹は、ネへ王子が九歳の時に守り役に成った女官である。更に王子は「ユーシューは、今年で三十五歳に成ります。だから義母様より四つだけ年下です」と付け加えた。

ネへ王子とキ・ミョンウォル(箕明月)の幼い夫婦は、ともに十四歳になる。そのミョンウォル(明月)から「ユーシューは凄いのよ。何でも出来るの。乗馬だって、編み物だって、家畜の世話や畑作りだって何でも出来るのよ」と養母ジニは聞かされていた。だから、この女官にとても興味を惹かれたのである。

ネへ王子が「ユーシューは、私の乗馬の先生です」と言うと「私には編み物を教えてくれています」とチヨン(金智妍)も答えた。するとポルヒュ王が「ワシ(私)にとってユーシューは山菜採りの先生じゃのう。特にキノコは選ぶのが難しいでなぁ。毒キノコでも食べたら大変じゃ」と笑いながら話に加わった。玉樹は、恥ずかしそうに俯いた。

ジニ奥様は「王族の先生を務めるとは、貴女は大した女官ですね」と感心して玉樹を見つめた。すると今度はキム・オクモ(金玉帽)が「いえいえ、そればかりではありませんよ。ユーシューは、剣の達人なのですよ」と教えた。ジニが「へぇ~」と驚くとオクモ(金玉帽)は「騎馬戦に成れば、私の父様さえ打ち負かすかも知れません」と言った。

オクモの父は大将軍のキム・クド(金仇道)である。今、大将軍は戦場に赴いている。昨年二月、馬韓国のチョゴ王は、国境のモサン(母山)城を攻めてきた。その第一波を大将軍は見事に撃退した。しかし、馬韓国は進攻の手を緩めようとはしていない。そのためオクモの父は前線に出ているのである。その歴戦の武人を「騎馬戦なら打ち負かす」というから玉樹の武力は大したものである。

ジニ奥様は、チマ(祇摩)王の孫である。だから、王族であり、お姫様育ちである。そのため勇壮な玉樹の生い立ちに大いに興味が湧いた。しかし、彼女は、苦労人でもある。勿論、王族なので衣食住に困ったことはない。だが、幼くして父を亡くしたので王族ではあっても日陰の身だった。だから、人の目を気遣いながら生きてきた苦労人でもある。

彼女の父は、キム・スリュ(金首留)といい金氏本家の当主であった。母はチマ王の次女でパク・アヒョン(朴雅賢)という。父スリュが若くして他界した時、ジニは、まだ八歳だった。金氏本家の当主は、父の弟キム・チュポ(金郁甫)に引き継がれたが、その叔父チュポもまた若くして亡くなり、金氏の統率は、従兄弟で大将軍の金仇道に託されて今に至っている。だから、ジニとオクモは又従姉妹の関係であり同族である。チヨン(金智妍)は弁韓国金氏の出なので、同門である。したがって、この夕餉の宴は、同族同門の集まりであり遠慮はいらない打ち解けた集まりである。そのため不躾な質問も厭わない。

ジニ奥様は、玉樹に「貴女は子を宿したことはないの」と聞いた。普段は、ジニが人に対してこんな不躾な質問をすることはない。だがこの場がそんな不躾な質問を許したのである。玉樹は、とても賢い女である。だから、この不躾な質問は、自分を身内のように扱い発せられていると悟った。だから、益々緊張した。しかし、すくっと身を正すと「この歳ですから生娘ではありませんが、子を宿したことはありません」と微笑んで答えた。

それから「産まれたのは、漢の国の北の草原です。だから、物心が付いた時は馬の背にいました。十三歳の時に、漢王朝の大軍が襲ってきました。その時に私は天涯孤独の身に成りました。私は生き延びた仲間の家族と共に東へ東へと逃げました。そして、幾度も漢王朝の軍隊に襲われたので、いつの間にか剣さばきも覚えていました。夫に成った男はいません。好きな人はいましたが、もうこの世の人ではありません。十六歳の時に、ジャオ(張角)という方が起こしたタイピンダオ(太平道)に加わりました。そこで、私達羌族の難民は一時の安らぎを得ました。しかし、三十歳に成った年にファンジンチーイー(黄巾起義)が起き、その戦いに敗れると私達は再び難民に成りました。そして、再び東へ東へと逃げ辰韓国に辿り着きました。辰韓国には、私達と同じ羌族が居ると聞いていたからです。そして、ペ・ピジャ(裵非子)様の保護を受けることに成ったのです。今でも年に数家族が落ち延びてきます。皆、裵氏を頼って来るのです」と玉樹は、身の上を語った。

更にジニ奥様は、重ねて不躾な質問をした。「貴女は泣かない女だそうね。何故泣かないの? 貴女の生い立ちなら沢山涙を流した方が楽に生きて行けたろうに」と真顔を玉樹に向けた。玉樹はしっかりとジニの目を見つめ返し「泣いていても前には進めませんからね」と笑顔で答えた。ジニは深くうなずくと唐突もなく「貴女の胸の首飾りと私の腕輪を交換してくれないかしら」と言い出した。

玉樹の首飾りは、一重の玉の首飾りである。質素で美しい輝きを見せている。ジニの腕輪は王族が身につけるのに相応しい豪華な金銀細工である。玉樹は驚き「滅相もございません。あまりにも品が違いすぎます」と恐縮し辞退した。ジニは「それはホータン(和田)玉ではありませんか?」と聞いた。「はい、さようでございます」と玉樹は答えた。するとジニは「ホータン(和田)玉は、倭国の翡翠に劣らない玉石ですよね。それに、その玉石は涙に濡れたことがないのでしょう。すばらしいわ。玉石は多くの人の涙に濡れて輝いている気がするの。だから涙に濡れたことがない玉を、私の守り石にしたいの。お願いだから交換してくれないかしら」と懇願した。

玉樹は暫く考えて「分かりました。この玉石はジニ様に献上します。でもジニ様のその腕輪は、私如き者には受け取れません」と腕輪の受け取りを固辞した。しかしジニは「それは困るは、私は貴女に私の腕を掴んでいて欲しいの。この腕輪が私の腕の変わりよ」と言った。するとポルヒュ王が「ユーシューよ。交換せよ。これは王命じゃ」と玉樹を促した。玉樹も王命には背けず恐る恐るジニと互いの装飾品を交換した。ジニは喜んで早速首飾りを我が胸に飾った。しかし、玉樹は困惑しジニの豪華な腕輪を手にしたままである。「ユーシューよ。更に王命を下す。腕輪を身に着けよ」と、ポルヒュ王が催促をした。玉樹は戸惑いながら腕輪を着けた。「ほう、やはり良く似合うのう。ジニの見立て通りだ」と、ポルヒュ王が感嘆の声を上げた。玉樹は戸惑い秦瑛を振り返った。侍従長の秦瑛は「受けとっておけ」と大きく頷いた。玉樹は意を決し明るい笑顔に戻った。そして今度は主人のチヨン(智妍)を見た。チヨンも大きく頷いた。世間の目から見れば、ここにいる女達は薄幸な女と映るだろう。しかし、こうして集まっておれば暗さはない。そして、その中心には明けの女神ミョンウォル(明月)の輝きがある。

裵氏の今の当主は、ペ・ヨク(裵閭亀)という。ヨク(閭亀)は、キドンの数少ない友である。否、シンナム(神男)をファンジンチーイー(黄巾起義)の戦いで亡くしてからは唯一の友と言ってよい。

| 初代 | ペ・キタ(裵祇陀) | 秦(周代)の始祖である非子の後裔 |

| 6代 | ペ・キリ(裵祇利) | ヒルス(金蛭子)を侮辱して殺される。 |

| 8代 | ペ・ピジャ(裵非子) | アダラ(阿逹羅)王の側近。 |

| 9代 | ペ・ヨク(裵閭亀) | キドン(箕敦)の親友 |

ヨクの三代前の当主ペ・キリ(裵祇利)の時代に、裵氏と金氏の間に因縁が生じた。パサ(婆娑)王の時代のことである。パサ王は、朴氏の分家の出である。この時、本家の当主は後のイルソン(朴逸聖)王である。先の王ソクタレ(昔脱解)が崩御した時、彼には世継ぎの男子が居なかった。そこで、朴氏の分家からパサ王が立てられた。

だが、これはキム・アルジ(金閼智)の思惑が強く働いていた。イルソンとアルジが反目し合っていた時代である。王族昔氏の実質的な当主であるアルジと、イルソンの対立は、王族朴氏と王族昔氏の王統争いでもある。アルジは金氏を名乗ってはいるが、本来は王族昔氏の出である。

そもそも金氏はチェ(崔)氏に源流がある。崔氏の遠祖はジン・リーダン(金日磾)といい漢の国の人である。本来はシィォンヌー(匈奴)の出だが漢王朝で高官に成った人であった。その子孫の一派が辰韓国に渡り崔氏を起こしたのである。

その崔氏一族の娘チェ・ウォルハン(崔月漢)が、アルジの後妻に入った。昔氏の当主には、伯父のソク・クチュ(昔仇鄒)が就いていた為、それを機会にアルジが始祖となり復興させた氏族である。したがって、アルジが起こした金氏もまた王族の扱いである。

| 初代 | ソンオン(金星翁) | 金日磾の息子。妻はチェ(崔)氏 |

| 2代 | イルソン(崔日星) | 母の家のチェ(崔)氏継ぐ。 |

| 7代 | イルウォル(崔日月) | ポルヒュ(昔伐休)の姉ソク・ジア(昔智雅)の夫 |

| 8代 | ウォルソン(崔月星) | 阿摩王子の側近。吉宣の首を刎ね、仇を討つ。 |

| 9代 | ソンヘ(崔星海) | オクモ(金玉帽)を娶る。チョプン(助賁)誕生。早世する。 |

| 10代 | キムソン(崔金星) | 兄ソンヘ(崔星海)が22歳で突然死し、家督を継ぐ。 |

朴氏は、昔氏と金氏が推す分家のパサと、本家のイルソンに分かれ亀裂が生じていた。そんな時代にひとつの騒動が起こる。辰韓国の小国であるウムポルチュプ(音汁伐)小国とシルジクゴク(悉直谷)小国の境界線争いが起きたのである。パサ王はその調停を、弁韓金氏のキム・チョンプ(金千富)に頼んだ。二代目スロ(首露)王である。

それは、この境界線争いの裏に、イルソンとアルジ、さらには倭国を加えた暗躍が有ったからである。そこで中立国である弁韓王チョンプ(千富)にすがったのである。パサ王と、彼は盟友であった。そして弁韓王は、息子のキム・チョンチル(金清疾)に采配を取らせた。彼は後に三代目スロ(首露)となる。つまりこれは王帝王学の実践である。チョンチル(清疾)は見事にこの争いを治めた。それを感謝しパサ王は、宴席を設け六氏族に接待を命じた。裵氏以外の五氏族は当主自らが接待を行い、王子の英断を称えた。だが、裵氏は老いた家宰を出席させた。しかもその家宰はろくに挨拶もしなかった。それどころかヒルス(蛭子)とあだ名されるチョンチルの醜い容姿に侮蔑の視線を投げかけた。このことに、二代目スロ(首露)王は激怒し奴僕に命じて、裵氏の当主ペ・キリ(裵祇利)を殺させた。

裵氏一族は、学者肌で気位が高い。その気位が災難を招いたのだが、金氏への恨みは己が過ちに目を塞ぎ、積年の恨みとして受け継がれていった。そして、直接手を下した弁韓金氏よりも原因を作った辰韓金氏へ恨みの方へ向けられた。儒理王子と、アマ(阿摩)王子の王位継承争いの時、アマ王子を推す金氏に対抗して、儒理王子擁立派の主格と成ったのは時の当主ペ・ピジャ(裵非子)である。

ピジャの祖母は昔氏の女である。名をソク・ペクジン(昔白津)といい父は昔氏二代目当主ソク・クチュ(昔仇鄒)である。つまりピジャは、昔氏の血を引いているのである。そのため昔氏との縁は切りがたい。朴氏と昔氏の対立であれば、どちらにも付き難い立場なのである。その縁を断ち切ったのはキドンの謀略である。そう悟ったピジャ(非子)は、キドンへの敵意を抱いていた。しかし、息子のペ・ヨク(裵閭亀)は、キドンと同じ年の生まれであり幼い時から学友であった。ヨク(閭亀)は、裵氏の学者肌を最も受け継いだ男である。物欲や地位への欲は薄く、ひたすら学徒の道だけを歩む処がある。キドンとは全く気質が違うのだが、何故か二人は気が合った。

ヨクの妻は、キドンの異母姉である。名をキ・ソルメ(箕雪梅)という。キドンは六人兄姉弟である。兄二人は、ネロ(奈老)の反乱の際に若くして戦死した。その兄の下に三人の姉がいる。この五人の兄姉の母は、父キ・リャン(箕亮)の先妻達である。兄二人の母と、姉三人の母は若くして亡くなった。兄二人は、姉三人の母に育てられ、姉三人はキドンの母に育てられた。

キドンの実母キョンナム(慶南)は、キ・リャンの三人目の妻なのである。兄二人が戦死した時キドンは、まだ二歳だったので、あまり兄達の記憶はない。しかし、姉達にはとても可愛がられて育った。特に四つ年上の姉ソルメ(雪梅)は、キドンを溺愛した。ペ・ヨク(裵閭亀)は、頻繁にキ(箕)氏の館を訪れていたので、ソルメは、双子の弟のようにヨクも可愛がっていた。そしてそのまま世話女房に成った。

父のペ・ピジャ(裵非子)は猛反対したが、日頃はおとなしいヨクは、父の反対を押し切ってソルメを妻に迎えた。だから、キドンとヨクは義兄弟でもある。アダラ王の崩御に際しキドンが儒理王子を廃しポルヒュを王に起てた時、ピジャは既に亡くなり、裵氏の当主はヨクに変わっていた。だから、儒理王子派の筆頭だった裵氏はキドンの側に立った。六氏族の内で明確に儒理王子派の立場を取ったのは、孫氏と薛氏の二氏だけとなったのである。その事実を前に、儒理王子は静かに身を引いたのである。

孫氏の当主はソン・カン(孫姜)という。カン(姜)は儒理王子が廃されると激怒し王宮を去った。ポルヒュ王は、有能なカン(姜)を幾度となく呼び戻そうとした。しかし、カンは己が領地のムサンデス(茂山大樹)邑を出なかった。カンは、儒理王子と秦瑛の兵法の先生であった。彼は勇み肌の男である。そのため上官であった薛虎珍を師と仰いでいる。更にその息子のソル・ムントク(薛文徳)を兄と慕っている。そして、実直なカンは、陰謀を巡らすキドンとは反りが合わない。だから王命にも応じないのである。ネへ王子とミョンウォルの婚礼に参列したのは、秦瑛からの説得に応じた為である。久しぶりに公の場に顔を見せたカンに、ポルヒュ王は破顔し厚く持て成した。しかし、彼はキドンとは互いに目も合わせていない。

ソル・ムントク(薛文徳)もまた領地のミョンファルサンコヤ(明活山高耶)邑から久しぶりに王宮に顔を見せた。薛氏は六氏族の中で唯一キ(箕)氏に意見が出来る氏族である。その昔、辰韓国にキドンの先祖キジャ(箕恣)を隠棲させていたのが薛氏である。そのためキ(箕)氏が最も頼りとするのがソル(薛)氏である。

| 初代 | ソル・コペク(薛居伯) | 馬韓国を追われたキジャ(箕恣) を庇護する。 |

| 2代 | ソル・ジトク(薛支徳) | キジャ(箕恣)の盟友 |

| 8代 | ソル・薛虎珍(薛虎珍) | アダラ(阿逹羅)王の側近 |

| 9代 | ソル・ムントク(薛文徳) | ユリ(儒理)王子とアキラ(秦瑛)の上官。 |

キジャは、朴氏の始祖アルヒョク(卵赫)の実父である。だから朴氏もまた薛氏を頼りにする。ムントク(文徳)の祖父ソル・コドン(薛居冬)の後妻に入ったのは、ポルヒュ王の姉ソク・ジウォン(昔智苑)である。したがって、昔氏との関係も深い。だから、薛文徳が王宮を去るのを皆が引き留めた。しかし、薛文徳は義の人である。儒理王子を守れなかった己を恥じて身を引いたのである。その際、儒理王子の妻キム・チヨン(金智妍)とその息子パク・ネへ(朴奈海)王子の身の処し方をキドンに進言したのも彼である。だから、ネへ王子は、王位に就くことが約束されているのである。

寒椿の赤い花が庭を覆った。トルサンコホ(突山高墟)邑の鄭氏の館では細やかな祝いの席が設けられている。宴席に坐しているのは、キドンの妻ジニとその息子キモク(箕睦)である。迎えているのは、鄭氏六代目当主チョン・ファドク(鄭和徳)夫妻と、その息子チョン・ファンジン(鄭環津)の夫婦である。

キモクの幼な妻は鄭氏の娘である。名をチョン・ガイン(鄭佳仁)という。鄭和徳の末の娘である。まだ十六歳なので、兄のチョン・ファンジン(鄭環津)の方が父親に見える。鄭環津は三十三歳である。二人は十七歳の年の差がある。母は違うので異母兄妹である。代々鄭氏は法を重んじる法家である。

鄭氏の中でも鄭和徳は、周辺諸国にも聞こえた法家である。しかし、色恋にも長けている。艶福家という類である。だから法家から受ける堅物の印象はない。いたって人づきあいが上手く、そして面倒見も良い。話し上手で周囲を和ませるのも上手い。つまり女に愛され慕われる人柄である。ちょっと間違うとただの助べぇだが、鄭和徳は、知識人である。だから軽率な素振りは見えない。だから、女の方から寄ってくる男である。そして、妻の数は四人である。したがって子も多い。

長子の鄭環津も自分の弟や妹を全て承知していないぐらいである。艶福家鄭和徳の父チョン・ウェキョ(鄭倭僑)は、アダラ王の重臣であった。そして、アダラ王が崩御すると、盟友の薛虎珍と共に殉死した。二人は七十二歳の高齢であった。したがって父鄭倭僑は、朴氏側に立った忠臣であった。

しかし艶福家鄭和徳は、キドンと誼(よしみ)を通じている。したがってアダラ王が崩御すると、ポルヒュ王擁立に動いた。ところが、その長子鄭環津は、儒理王子や秦瑛の幼馴染でありキドンのことは快く思っていない。しかし、鄭環津もまた武人ではなく法家であり加えて算術が得意な文官である。だから、孫姜や薛文徳のように、反キドンの立場は取らなかった。そして、十五代ホゴン(瓠公)となるキモク(箕睦)は、妹婿である。妹ガイン(佳仁)は懐妊が分かり里帰りしてきたのである。来年には十六代ホゴン(瓠公)が生まれる公算が高い。そういう事情があり鄭環津は沈黙を通しているのである。

崔氏の十代目当主チェ・キムソン(崔金星)は、まだ若い。父のチェ・ウォルソン(崔月星)はアマ(阿摩)王子の養育係りであった。アマ王子は『亜父』と崔月星を慕っていたが、キルソン(吉宣)の刺客に誤って殺された。崔月星は、その吉宣の首を自らの手で刎ね仇を討った。そしてアマ王子の後を追うように四十四歳の若さで急死した。その時、崔金星は、まだ九歳であったが家督を取った兄崔星海は、どうにか十一歳に成っていた。

数年後、兄は大将軍キム・クド(金仇道)の娘キム・オクモ(金玉帽)を妻に娶り、翌年オクモは身籠った。崔氏は安堵の吐息をついていたが、九代目当主の崔星海は二十一歳の若さで突然死した。チェ・チェクィ(崔諸貴)と名を貰っていた長子は、まだオクモの腹の中にいた。そのため次男の崔金星が十代目当主と成った。その時十九歳であった。

それから十年が経ち甥の崔諸貴は、ソク・チョプン(昔助賁)王子という名に変わった。崔金星の心には喉元に閊(つか)えたような蟠(わだかま)りがある。それは、キドンに対する不信感である。表立った崔氏の立ち位置は、ポルヒュ王擁立派である。しかし、崔金星の心の奥には儒理王子への同情が沸々と泡立っている。

ネへ王子とミョンウォル(明月)の婚礼に参列した年、長男のチェ・ウォルチョン(崔月天)は三歳に成った。三歳まで育てば幼子もひと安心である。このまま行けば十一代目当主はウォルチョン(月天)が受け継ぎそうである。妻は、ペ・ヨク(裵閭亀)の長女でペ・ウリ(裵友理)という。だから、キドンの姪である。

ウリ(友理)は嫁いできた時、まだ十二歳であった。兄崔星海が亡くなり弟の崔金星が当主になると一族は、裵氏から妻を取り崔氏の安定を図ったのである。キドンに繋がる女を娶ることに崔金星は蟠りを感じたが、ウリはとても出来た女だった。だから、二人の間に隙間風が忍び寄ることはない。嫡男ウォルチョン(月天)が五歳に成った年、馬韓国の北方で異変が起きた。その北風がゆるやか辰韓国に塵風を巻き上げた。そして、六氏族の立ち位置もその塵風に煽られて微妙に変化した。そのことが後に、崔金星の蟠りを表に晒し、辰韓国と倭国の関係に影を落とすのである。しかし、その話はまだ少し先の話である。

~ 高句麗の北風 ~

美しき灰神楽姫ヨン・マンヂュ(延曼珠)が物思いに耽けている。十七歳に成ったマンヂュ(曼珠)だが恋に思いを馳せているのではない。マンヂュの思い人ジス(稷須)王子は、もうこの世の人ではない。六年前のチャウォン(坐原)の戦役で帰らぬ人となったのだ。ジス王子は、当時二十五歳であったが独り身だった。マンヂュの成長を待っていたのである。だから、マンヂュもジス王子の黄泉甦りを待つつもりである。

叔母の美しきシャマン(呪術師)ウォルオクがいうには「魂は甦る」そうである。マンヂュもそれを信じている。だから、恋の迷いではない。物思いの種は、遼東情勢である。遼東は、漢王朝の東の要である。ここが東夷との接点である。東夷とはツングース族や倭人である。倭人は、そもそも漢からの移民なので御しやすい。そして、倭人国とは三韓や倭国のことなので、いずれも海を挟んでおり大規模な戦さには成りにくい。

海戦は経済戦争でもあるので、頻繁には行えない。大型軍船を建造するには多くの資材と人が必要である。更に勝ち戦さになれば良いが、運悪く負ければ、その莫大な費用が海の藻屑と化す。だから、頻繁に海戦を行えば国の経済が持たない。その点陸戦は経済的な負担が少ない。人と牛馬が揃えばいつでも戦えるのである。いつでもとはいっても農繁期は避けなければならない。だから、収穫が済めば戦さである。戦さがなければその余力で祭りである。

玄菟郡や遼東郡は、高句麗と陸続きである。高句麗の西ヨンナ(橡那)は、ソノ(涓奴)部族が暮らす地域で遼東と重なる。部族は、親漢王朝派が多いので、比較的和平的な関係である。しかし、反漢王朝派で好戦的なチョルノ(絶奴)部族やケル(卦婁)部族との見分けは付かない。同じツングース族なので姿形では分からないのである。だから、ソノ部族の振りをして遼東に入り込み暴れるのである。歴代の遼東郡太守には、常にこれが悩みである。チャウォン(坐原)の戦役の時の太守は、ゴン・リン(耿臨)という男であった。字はプーイェ(溥曄)という。プーイェは玄菟郡太守、遼東郡太守と歴任し、辺境の守りを担ってきた蒙将である。先の高句麗王ペクコ(伯固)は、何度もプーイェに辛酸を嘗めさせられている。その蒙将プーイェは、チャウォンの戦役で不覚にも大敗を喫し戦死している。ジス王子と相撃ちをしたのである。

遼東郡太守のプーイェが戦死した翌年、新しい太守が就任してきた。ゴンスン・シォンジー(公孫升済)という男である。死した後、公孫度と謚(おくりな)される。字をシォンジー(升済)という。この時、六十路半ばの老獪な策士に成っていた。

嘗ては冀州刺史も務めたことがある優秀な男である。しかし風説に足をすくわれ一時は、王都で雑用の職に就いていた。しかし、ドン・ヂョンイン(董仲穎)の配下に旧知の者がおり、彼の執り成しで遼東郡太守に就いたのである。どうやら、董仲穎は、公孫升済に同類の匂いをかいだようである。董仲穎には、西戎(せいじゅう)の血が流れ、シォンジーには、北狄(ほくてき)や東夷の血が流れている。

公孫升済が遼東郡太守に就いて五年が経つが、高句麗を攻める気配は見せていない。どうやら、この五年で足元を固めていたようである。そして基礎固めが終わり動き出した。その動きに、高句麗王イイモ(伊夷謨)は神経を尖らせていた。そのことをマンヂュは感じ取ったのである。もし、ジス王子が生きていれば、イイモ王は父となる人だった。だから、少しでも手助けをしたいと考えあぐねているのである。

心浮き立つ雅楽を奏で大きな商隊が進んでいく。初夏の風をたなびかせ色鮮やかな旗が立ち並んでいる。その旗印は、延陀勃商団の物である。そして、その商隊の長(おさ)はヨン・ペダル(延倍達)爺さんである。七十歳になったがまだまだ元気である。その妻ソンロ(松露)婆さんは六十一歳だが、とてもそんな歳には見えない。まだ四十の女盛りのようである。だから、二人の姿はまるで親子である。そして、松露婆さんとは呼びがたい。その艶やかさは松露姫と呼ぶべきである。マンヂュは明らかに松露姫の血を引いている。松露は、スンノ部族長ヘイン(解仁)の娘である。この部族は、高句麗の東部ピリュ(沸流)の地が生息域である。そのため鯨海の魚介類を初め、ウェイムォの毛皮や干し肉などが豊富に手に入る。今回の交易は、まずピリュで物資を仕入れ楽浪郡を通り、遼東郡を目指す。勿論その道すがら交易を行うのである。

交易の方法は金銀での取引もあるが物々交換の場合もある。いずれにしても少しずつ利益を生みながら旅を続けるのである。そして、利益を生み出すのは信用である。ペダル(倍達)爺さんは、長い年月を掛けて揺るぎない信用を各地に積み上げている。信用の証は「やぁ、待っていたよ」という歓迎の言葉である。そういう関係を紡ぎながら交易の旅は続くのである。そして、それはマンヂュに受け継がれていく。延陀勃商団は各地で歓迎を受け、そして盛大な見送りを受ける。若衆達は次の町まで見送りに付いてくる。つまり、マンヂュの『追っかけ隊』である。だから、賑やかな旅団に危険は遠のいていく。

商隊は鯨海沿岸を南下し蘇志摩利に着くとオハ村長を訪ねた。村長は不在だったがチク(智亀)とヂュシー(朱実)が応対に出た。智亀は、孤児院の園長先生で、朱実はキム・アヘン(金芽杏)の代理である。つまり、この国境の港町で、鯨海貿易の支配人を務めている。アヘンの北岸交易と、須佐人の南岸交易の品がここで集積され、各地に散っていくのである。だから、珍しい宝のような品々が揃う処である。

朱実は、幾重にも包まれた品を大事そうに持ってきた。ペダル爺さんが中を確かめると、黒貂(クロテン)の毛皮である。それも最上級品である。そしてマンヂュに渡すと「大事に預かっておいてくれ。これは売り物ではない。この旅で竹馬の友に会うでなぁ。その土産じゃ」と言って嬉しそうに笑った。

この夜は、オハ村長の家に逗留した。日が落ちる前に村長も帰ってきて、夜の宴会と成った。そして、秦家商人団の駐留組も加わり、夏祭りの様相となった。この賑やかな大宴会の中で二人の年寄は、どこか物淋しそうだった。オハ村長もペダル爺さんより二歳若いだけである。だから、おそらくこれが最後の語らいの時である。そのため意識するまでもなく別れの哀愁が漂っていたのだ。

この旅は、ペダル爺さんの別れ旅である。そして、全てをマンヂュ姫に渡していく旅でもある。今回の旅では、馬韓国には足を延ばさない。チョゴ王とマンヂュは既に交流を持っている。だから、ペダル爺さんは、ウェイムォの村々や、高句麗の南部カンナ(貫那)の地を丁寧に訪ね歩きながら、ラーラン(楽浪)郡に入った。

楽浪郡は、漢王朝の幽州に属している。しかし、そこに居住しているのは、馬韓人や、倭人、ウェイムォ、漢人と様々な人種である。だから、一種独特の異文化が生まれている。また、多くの種族が交り合って暮らしているので、部族間闘争のようなものもなく、いたって穏やかな土地柄である。漢の国からこの地に渡るには、青洲から遼東半島の先端サンシャン(三山)に渡り、それから遼東郡を東に進むことになる。まさに東夷の世界の真っただ中である。したがって、漢王朝から見れば、ここは最果ての地である。しかし、その分だけ漢王朝の陰湿な影も届かず明るい地でもある。

楽浪郡の郡治所は、チャオシィェン(朝鮮)県にありウォンシィェン(王険)という。丁度、遼東郡と馬韓国の間ぐらいに位置している。嘗てはコジョソン(古朝鮮)の王都だったこともある。面白いことに、この地には倭人が多い。チョゴ王が倭人嫌いなことも影響しているのかもしれない。そのため馬韓国を避け、楽浪郡に住み着く倭人が多いようだ。倭人の中では海越が一番多いようである。

ファンハイ(黄海)を北上すればたやすい海路である。海越は王氏と趙氏を名乗る者が多いようだ。趙氏は南越王国の末裔かも知れない。他にもイズモ(稜威母)やコシ(高志)の倭人も見かける。鯨海から辰韓国やウェイムォの居住地を抜けてくるのだろう。それは、嘗て須佐能王の先祖達が辿った道かもしれない。漢王朝が楽浪郡を開いたのは、三百年程昔のことである。だから、多人種が混じり合い楽浪人とでも呼ぶ人々も増えている。ペダル爺さんが尋ねるのは、そんな楽浪人の旧友である。名をワン・ヒョプ(王侠)という。

秋の初風が吹いた。春の中頃に発ったこの旅もそろそろ半年が近い。商隊にも中休みが必要な時期である。ここは、ダイファン(帯方)県のサリ(沙里)である。帯方県は、楽浪郡の南の県である。ここを南下すれば馬韓国に至る。ここにペダル爺さんの竹馬の友王侠が暮らしている。王侠は楽浪郡の豪族を束ねる長(おさ)である。そしてその領地の多くがこの帯方県にある。豪族の長である王侠の館はとても大きな規模を持つ。したがって商隊が骨休めをするには申し分のない処である。

王侠の父は漢王朝の役人であった。遼東郡、玄菟郡、楽浪郡と、この辺境の地で高官を務め、最後は沙里に骨を埋めた。王侠の母はウェイムォの女でミモ(美毛)という名である。ミモの父は、サリを拠点とするウェイムォの族長だった。だから、王侠は、帯方県一帯のウェイムォも束ねている。

妻は、玉緒という名で倭人である。チュホを経て北上してきた海越の一族である。そのため王侠は、海人族にも顔が利く。誠に頼りがいのある男である。だから、延陀勃商団は気兼ねなく逗留させてもらうことが出来る。王侠自身は大柄な男で、見るからに親分肌である。したがってペダル爺さんの悪ガキ連では、ガキ大将であった。

ペダル爺さんは「土産じゃ」と言って宝剣を王侠に渡した。弁韓国で作った鉄剣である。そしてこの宝剣は、爺さんの守り刀でもあった。つまり、これは形見分けである。しかし、同じ歳の王侠に渡すのではない。王侠の世継ワン・ヒャン(王享)への形見分けである。

王享はこの年四十六歳に成った。そして、今は朝鮮県の県令を務めている。だから、この宝剣の持ち主としてもふさわしい男である。王侠は、昨年愛妻玉緒を亡くしている。その寂しい心の隙間を埋めてくれたのは旧友ペダル爺さんの笑顔である。

彼は、莫大な資産家である。だから、宝などはもういらない。今一番欲しかったのは、心の温もりである。そして、それはペダル一行に寄ってもたらされた。王侠には、九人もの孫が居るのだが九人とも男である。そこでマンヂュを孫娘のように可愛がった。そして、帯方県の風光明媚な地を遊興して回った。七日の後、延陀勃商団は北への帰路に腰を上げた。王侠は心惜しく、何度も引き留めたがそうも行かない。余生短き老境のふたりは泣いて別れを惜しんだ。

少し北風の吹く日が増えた気がする。秋の深まりが早いのだろうか。商隊は、楽浪郡の郡治所ウォンシィェン(王険)城を旅立ち、シーアンピン(西安平)を目指している。西安平からは、遼東郡である。王険城では、楽浪郡の太守ヂャン・チー(張岐)に目通りした。王侠の息子県令王享の計らいである。そこで西安平までは、楽浪郡の州兵が護衛に付いてくれた。延陀勃商団は自衛商人団である。それもマンヂュの父シンナム(神男)が育て上げた武人が大勢まぎれている。そのため正規軍にでも攻められない限り襲撃を恐れる必要はない。しかし、州兵の護衛がつけば更に心強い。だから安堵の旅である。

北風が少し東に傾いたようである。だから、風の冷たさが増した。冷たい北風は人々の暮らしに厳しさをもたらす。しかし、その北の冷たい風が吹かないと、年は改まらないのである。マンヂュは冷たい北風にも平気である。何故ならその北風より「私は冷たい女」だと思っているからである。確かにマンヂュは時折、ツンと澄ました顔をすることがある。そして、その表情は冷淡な見え方をする。ところが若衆達にはそこがたまらない魅力なのである。今日も王険城の若衆達が、州兵に追い払われるまで付いてきた。辺境の地を守る州兵の中には、中央を追われ左遷された者も多い。マンヂュは、そんな州兵のひとりから、タイピンダオ(太平道)の近況を聞きだした。

夜半に強風を伴い雨が降り出した。朝未明(あさまだき)になると小雨となりシトシトと降っている。初冬の朝未明は、何故か心が切なく寝起きの身を震わせる。ペダル爺さんは、身震いをして起き上った。傍らには、松露とマンヂュがまだ気持ちよさそうに寝ている。薄明かりの中、厠に立つと、背を丸めて同じように身震いしながら部屋から出てきた老人がいた。爺さんと顔が合うと男は「互いに長く生きてしまったものじゃ」と笑いかけた。年寄りの朝は早いのである。

男はペダル爺さんの旧友である。名をゴンスン・シォンジー(公孫升済)という。嘗ては王宮の雑用係にまで身を落としていたが、今は遼東郡の太守に納まっている。ここは、遼東郡の郡治所があるシィァンピン(襄平)である。ペダル爺さんの別れ旅もそろそろ終わりが近づいている。朝餉を済ますと雨も上がり晴れ間も覗いて来た。玄菟郡までの旅は好天に恵まれそうである。公孫升済とペダル爺さんはしっかりと手を握り合っている。そして、別れ惜しそうに互いの手をさすると、爺さんは笑顔で旅立った。

公孫升済は、延陀勃商団の舟影がシェンシュイ(瀋水)の上流に消えるまで見送っていた。そして、黒貂(クロテン)の毛皮を纏った後ろ姿は震えているようであった。この旅の翌年の晩秋、ペダル爺さんは愛妻松露に看取られ戻らぬ旅に発った。しかし、公孫升済は、この後五年を生き、そしてこの男によって古朝鮮の地は波乱を迎える。

~ コジョソン(古朝鮮)の南風 ~

砂塵が舞い上がり行く手を遮った。しかしこれは川旅である。だから目をつむっていても先には進める。延陀勃商団は、玄菟郡の都ガオジュリー(高句驪)県を目指している。この地に、ペダル爺さんが会いたい男が居る。名をシュ・ミン(徐敏)という。先のワン・ヒョプ(王侠)、ゴンスン・シォンジー(公孫升済)、そして、もうひとりフェ・ヂェン(何真)というのが、ペダル爺さんの悪童五人組である。

そして、この悪童五人組は、皆リィゥイン(劉嬰)一族に繋がる氏族である。劉嬰は、漢王朝の始祖劉邦に繋がる最後の皇帝である。漢の国には太祖劉邦の末裔を名乗る劉氏が数多いる。今の漢王朝の始祖光武帝劉文叔もそんな劉氏のひとりである。だが父は地方の県令であった。だから、同じ劉氏でも皇帝の一族である劉嬰には程遠い家柄である。

幼い時からその話を語り継ぎ聞かされている悪童五人は、そのため気位の高さを秘めている。今は辺境の地で難儀な身ではあるが「世が世であれば」という思いを腹の底に持っている。“たとえ漢王朝の田舎役人に身をやつしていてもいつかは”という野心を口に出さず持っている者達である。その点では、董仲穎と同じ狼犬の類である。

劉嬰には五人の子があった。長女チャン(劉昌)の末裔が楽浪郡の王侠である。ペダル爺さんが今から尋ねるのは次女ヤン(劉洋)の末裔徐敏である。爺さんの一族は、三女シャオ(劉孝)の末裔である。先に訪ねた公孫升済は長男ファン(劉芳)の末裔であり、今は漢の国のガオミー(高密)に暮らすフェ・ヂェン(何真)は、次男ウェイ(劉偉)の末裔である。

五人は奇しくも同じ年の生まれであり、幼少を玄菟郡で過ごした。だから、竹馬の友である。五人の資質や性格は皆違う。王侠は親分肌であり人まとめに長けている。公孫升済は頭脳明晰で思慮深いが、その分性格に影がある。ペダルは、陽気で商才に溢れている。これから会う徐敏は生真面目で何事にも抜かりがない。だから、心許して近寄る友が少ない。何真は、開拓心旺盛である。どんな険しい道もためらわずに進んでいく。しかし一方では無鉄砲だとも言われる。

王侠少年とペダル少年は、遊び仲間も多かった。だが、個性的な三人の少年は孤独に陥りやすかった。そこを二人が引っ張り悪童五人組は形成されていた。もちろん子供の遊びに興じる時は五人だけではない。その取り巻きが大勢おり賑やかな集団なのだが、その中心はこの五人であった。五人は助け合い、励まし合いこの歳まで生きてきたのである。

五百年程前まで漢の国の東北部には、イェン(燕)と呼ばれる国があった。燕国の国都は、ジー(薊)と呼ばれた大都市である。今は幽州のグアンヤン(広陽)郡薊県と成っている。薊は、太平道の騎馬娘タン・チュンイェン(檀春燕)が育った所である。燕国は九百年近く続いたのだが、始皇帝によって滅ばされた。国都薊から逃げ延びた燕国の王族と民がひと時の安堵を得たのは、ここ遼東の地である。シェンシュイ(瀋水)と呼ばれる大河を抱いた肥沃なこの地は、亡命先としては十分な地であった。しかし、チュンイェン(春燕)の父がシィェンビー(鮮卑)族であり、その母が高句麗のソノ(涓奴)部族であるように、漢の国の東北部、中でも北方は、ツングース族との共存の地である。

鮮卑もシィォンヌー(匈奴)も、そしてウェイムォも、土地にはしがみ付かない遊牧の民である。その点では海人族と共通している。ツングース族や、海人族には侵略という概念がない。魚を追って、獣を追って、そして家畜を遊牧させてと、旅の道すがらである。だから、侵略されたと騒いでいる農の民である漢民族とは、認識が擦り合わない。そんな亀裂もあり、遼東の地に逃れた燕国も長くは持たなかった。しかし、その際に造られた城壁都市は活かされ今に至っている。城壁は土を打ち固めた土塀であるが、騎馬戦での防衛に耐えられるように大木程に高い。その内側に家屋を設ければ三層階にも成る高さである。その城壁に守られた都市の一つが玄菟郡高句驪県の城壁都市玄菟城である。

中央には郡司所建屋があり、その周辺には住居、商店、工房が立ち並んでいる。低地には田畑もあり籠城戦に成った場合は心強い食糧庫である。もちろん鶏や豚などの家畜も飼われている。城内には本流から運河が引かれ水路が張り巡らされている。水路は、取水や下水の機能だけではなく、運搬や防衛にも欠かせない。正確な数字ではないがおそらく十万人以上の人々が、この城壁都市の住民である。

城壁近くに住んでいるのは庶民である。農家の次男坊や三男坊に加え、亡民や出稼ぎの者が多い。したがって氏素性などは問われない。大男のシュン(熊)や酒飲みのフー(虎)、七男坊か十男坊かは知らないが、親が「もう子は作らんぞぉ」と決意したのがリィゥ(留)と呼ばれる頼りない男、あるいはディ(締)小母さんと呼ばれる肝っ玉母さんなどが住人である。さらにいい加減な呼び名は、馬車曳きのマー(馬)や、穀物売りのミー(米)にバイ(稗)あるいはスー(粟)と、いたって分かりやすい呼び名ばかりである。つまりここの住人は、本名や氏素性等はどうでも良いのである。

そして、ここに住まう悪ガキ供が、ペダル爺さん達悪童五人組の取り巻きであった。しかし、悪童五人組は一応氏素性の知れた身分である。徐敏と公孫升済は役人の息子であり、ペダルと何真は裕福な商人の息子である。王侠に至っては豪族の跡取りなので、みな上流階級の子息である。それが、貧乏長屋の悪ガキ供と徒党を組んで山野を暴れまわっているのだから、上流社会での評判は宜しくないのである。

この当時の玄菟郡太守は、ゴンスン・ユー(公孫琙)という男であった。公孫琙には幼名をバオ(豹)という息子がいたが幼くして亡くしていた。王侠の父ワン・ジン(王静)と公孫琙は懇意の仲だったので、王侠も太守の公孫琙には幼い時から可愛がられていた。

ある日、王侠が「自分の友に、バオ(豹)いう奴がいます」と言った。この頃まだ公孫升済は友から幼名で呼ばれていたのである。そこで太守は、公孫升済を呼び会ってみると、その知的な陰影に心ひかれた。公孫升済の家は、同じ公孫氏でも末席である。したがって本家筋の太守公孫琙とは違い、父ゴンスン・イェン(公孫延)は下級役人である。そのため暮らし向きは厳しかった。

そこで太守公孫琙は、族子公孫升済の学費を肩代わりしてくれたのである。そのおかげで彼は太学に学び、冀州刺史という高級官僚にまで上り詰めた。太守は、その栄達を確認し満足げに息を引き取ったそうである。

太守が認めたように、公孫升済は実直な男である。だが、その体内には董仲穎が見抜いているように狼犬の血がうごめいている。ただ、董仲穎は根っからの武人であるが、公孫升済は文官である。だからある時、あっさりと足元をすくわれた。そして、王宮の雑用係にまで落ちたのである。

しかし、ある男が董仲穎に引き合わせ、同類の匂いを嗅いだ董仲穎によって復職したのである。その年、ファンジンチーイー(黄巾起義)が勃発し、董仲穎は冀州討伐軍の指揮を任された。その際、東の守りを固めるという名目で公孫升済を、遼東郡太守に就かせたのである。

先の遼東郡太守は、ゴン・プーイェ(耿溥曄)という蒙将であった。しかし、蒙将は前年のチャウォンの戦役でジス王子と相撃ちとなり没していた。その空席となっていた遼東郡太守に就任させたのである。

東夷との戦が絶えない遼東郡の太守には、これまで若き蒙将が担っていた。だが、公孫升済は既に六十五歳の高齢であり文官である。だから王宮内では反対の声が多く上がった。しかし「ゴンスン・シォンジーは、優秀な官僚である。更に急務は、黄巾起義の鎮圧である。したがって、遼東郡での戦火は避けなければならない。その点で公孫太守は、東北部出身であるから適任である」と言ってこの件に裁可を下したのは、時の大将軍何遂高であった。董仲穎に公孫升済を引き合わせた男は、シュ・ロン(徐栄)という名である。彼の父は徐敏である。つまり盟友徐敏が公孫升済を奈落から引き上げてくれたのである。

城壁都市玄菟城には四ヶ所の門がある。城壁都市のことを人々はルゥォチョン(羅城)と呼ぶ。その門なのでルゥォチョンメン(羅城門)である。ルゥォ(羅)とは網状や連なっている状態を指す言葉である。転じて計画的に作られた都市の状態を指すようになった。もともとは王都の建設を指していたのだが、州都や群都にも及び計画的に作られた城壁都市を羅城と呼ぶように成った。

大きな都市には、大きな生活経済が発生する。市場が出来、生活物資を作る工房が出来る。伴って建設土木の人手も更に必要となる。大工が必要であり、左官が必要であり、土方が大勢必要になる。そこで農村部であぶれた子弟や、猟場や漁場を失った北方民に倭人などが流民と成って押し寄せてくるのである。

そこで、治安が問題となる。そのために、塀と門が必要となるのである。特に、ツングース族が騎馬隊で襲ってくるこの地では、高い土塀となる。騎馬での攻撃を防ぐだけなら平屋ほどの高さがあれば十分である。しかし、騎馬隊は弓矢を武器としているので矢を防ぐ高さが求められる。高い城壁は砂塵も防いでくれるから生活をする上でも有難い。しかし高い城壁の南側は日当たりが悪い。だから田畑には最も向かない土地である。したがって先の貧乏人供が住む長屋は南の城壁に沿って立ち並んでいる。より正確にいえば、城壁にもたれかかって建っている。

片面が堅牢な城壁なので二階屋はもちろん、三階でも四階でも継ぎ足し可能である。そこで、長屋の一階に居住する家族は最初にやってきた一家が多い。二階三階は、その後にやってきた家族である。年月が経ち子息が成長すると、その次男坊や三男坊が二階三階へと住まうこともある。理論的には四男坊までは大丈夫である。更に年月が経ち孫や曾孫の代になれば、二階三階へと住まうこともある。理論的には曾孫の一家までは大丈夫である。その先は初代もこの世の人では亡くなる筈なので大丈夫である。

北の城壁の内側で畑を耕す老人がいる。身なりから察するに農夫ではない。どうやら隠居道楽のようである。畦(あぜ)を立てているのだが定規で線を引いたように真っ直ぐである。更に高さも一定であり、まるで小さな長城のようである。良く見ると、畦の傍らには棒が刺され縄が張ってある。これで高さと長さと幅とを一定に保っているようである。まことに頑なな畦である。畦道であれば、なるべく平らなほうが良いが、この畦は種を蒔くための物である。つまり畝(うね)である。だから、多少、畝っていても構わないのである。本当の農夫であれば、こんな忙しない作業は行わない。自然にまかせる農作物が一定の幅と高さで育つことはない。だから、だいたいで良いのである。しかし、それはこの老人の性格が許す仕事ではない。例え隠居道楽でもきちんと行いたいのである。この几帳面な男の名はシュ・ミン(徐敏)という。ペダル爺さんの別れ旅で最後に会う悪友である。

水路横の畦道に赤い実と紫の小さな花をつけた草木が沢山自生している。その斜面に足を踏み入れマンヂュが一枝を手折った。そして、松露祖母ちゃんに手渡すと、松露は「嗚呼、もう冬だねぇ。ゴウチー(枸杞)の実が収穫時だね」と冬の到来を楽しむかのように微笑み返した。野歩きをしているのは、マンヂュ一家三人と案内の老人だけである。延陀勃商団の皆は、徐敏の館に待機している。

ペダル爺さん一行が、徐敏の館に到着したのは昼過ぎであった。徐一族は代々漢王朝の役人である。だから館も広く家人も多い。しかし、訪ね人の徐敏は不在で、妻のワン・ルオシー(王若熙)が応対に出てきた。爺さんは、王若熙の手を取ると懐かしみ涙を浮かべそうだった。徐敏の妻王若熙は、幼子の時から知っているのである。何故なら、王若熙は悪友王侠の妹である。王若熙も六十三歳の老境に達したのだが、松露と同じように若々しい。王若熙の話では、徐敏は「朝から畑に出かけている」ということであった。そこで、案内にと老いた家人を呼んだ。その家人が現れると二人は抱き合い再開を懐かしんだ。家人の名はリィゥ(留)という。あの少し頼りない悪ガキである。ペダルと留の二人の爺さんは昔話に花を咲かせ野道を歩いて行く。

畑に着くと、相変わらず生真面目な腰つきで鍬を振るう徐敏の姿があった。留が声を掛けると振り向き、ペダルの顔を見ると破顔一笑し目には涙が浮かんだ。ペダルが「何を植えようとしているのか」と聞くと「ツァンドウ(蚕豆)だ」という。それから、マンヂュを見ると「蚕を育て始める時期に食べ頃になるからツァンドウというのだ」と解説をした。それから「豆果(さや)が天を見上げるよう実る面白い豆だ。その面白さが気に入って毎年作っているのじゃ」と更に笑顔でマンヂュに告げた。するとマンヂュは「じゃぁティエンドウ(天豆)ね」と、したり顔で言った。それを聞いた留は手を打ち鳴らしい。「やっぱり祖父様似じゃわい。知恵が良~ぉ働く」と喜び勇んだ。徐敏も「そりゃ良い。そりゃ良い。ワシ(私)もこれからそう呼ぼうぞ。ティエンドウだ。ティエンドウだぞ。留よ。皆にも、今日からティエンドウと呼ぶように振れを回してくれ」と喜んだ。老境を照らす初冬の日溜まりは、三人の老人を温かく包んでいた。

~ ネへ王子の毛嵐 ~

毛嵐が立ち上がった。ここは、辰韓国の北岸である。初冬の海がゆるやかに朝霧に覆われていく。朝日は霞んだ陽を天上に滲ませていく。乙女の紅い唇からは白い息吹が放たれる。ネへ王子は、ぼんやりと乳白の情景に目をやっている。

キドンから「遼東郡で、太守ゴンスン・シォンジーという男が独立宣言を掲げたようだ」という情報がもたらされた。馬韓と高句麗の動静は、まだ掴めていない。遼東郡の異変は、隣接する馬韓と、高句麗だけの問題ではない。同じく隣接するウェイムォ(濊貊)が住まう地域にも何らかの影響が及ぶ筈である。ウェイムォは自由の民である。だから国は成していない。しかし、各族長達の部族間連携はある。そのため、より正確な情報を掴んでいる可能性が高い。そこで、ネへ王子自らがウェイムォの地に向かったのである。

ネへ王子は、まだ十四歳であるが急激に大人びた。その幼さが残る容姿を除けば、既に男盛りの王の風格が漂っている。王子を急変させたのは、伯母の訃報である。晩秋、「倭国の巫女女王が暗殺された」という知らせを聞いてネへ王子は、ひとり隠居に籠った。そして、三月の喪を終えると妻のミョンウォルでさえ見違えるように変わった。粗食でやせ細ったからではない。まるで巫女女王が憑依したかの如く眼差しが変わったのである。

王子は、岳父キドンに「遼東郡の異変がこの国に及ぶ危惧は今のところ少ない。しかし“唇亡歯寒”という諺がある。そうなる前に、まずは他国の情勢を見極める必要がある」と進言した。そこで、王子自らオハ村長を尋ねて行くところである。

馬韓のチョゴ王の妃チンフア(清華)は、ゴンスン・シォンジー(公孫升済)の娘である。そこで公孫升済の独立国と、馬韓が同盟を結ぶことは、まず間違いがない。そうなった時、辰韓とウェイムォの関係が重要と成って来る。この夏も馬韓が、辰韓の国境を侵した。しかし、オクモの父金仇道が散々に蹴散らした。戦場には、馬韓軍の兵士の遺体が累々と横たわり、その血肉で国境を成したかの如き様であった。その瓦解した馬韓軍に、チョゴ王の岳父公孫升済が援軍を送りこめば、また馬韓軍は息を吹き返すことだろう。その未来図は、キドンには容易に見ることができる。そこで、ネへ王子の進言通り、ウェイムォの目から見た情報が必要である。幸い王子の実父儒理は、ウェイムォからの信頼が厚かった。そしてそれは、先の密談で王子に引き継がれている。だから、ウェイムォとの交渉の適任者は、王子以外に考えられない。ポルヒュ王も、そう裁可を下した。

付き添いは秦瑛と少数の精鋭だけで組織された。隠密行動とまでは慎重でなくとも、公の外交とはしたくない行動なのである。そこで、キドンは、チョゴ王には「王子とミョンウォルを弁韓に遊ばせ、孫が出来るのを楽しみにしている」と密かに伝えさせている。だから、馬韓の密偵にとっても王子とその妻の姿が王宮にないことは不思議ではない。

この年の夏、漢の国でも大きな異変が起きていた。大将軍フェァ・スイガオ(何遂高)が、宦官達に暗殺されたのである。それを機に董仲穎がついに漢王朝に牙を剥いた。そして、公孫升済の独立は、これに呼応した可能性が強い。

漢の国の東西の雄が牙を剥いたことで、漢王朝は大混乱に陥っているようである。その状況下では、遼東郡に討伐軍を送る余裕はない。そのため公孫升済の勢いは当分衰えることがないと思われる。その勢いを借りて、チョゴ王が辰韓に攻め込めば、厄介な事態になる。だから北のウェイムォと南の弁韓との連携を図るのは欠かせないのである。

辰韓の国境近くウェイムォの村である蘇志摩利に着くと、オハ村長は既に各地の族長達を集めておいてくれた。族長達は、ネへ王子が想像していたよりも皆若かった。見るところ三十歳から四十歳の壮健な男達である。

オハ村長の話では、この二~三年の間に世代交代を済ませたそうである。大国の王と違い、族長達は数万程の民の長である。そのため何事も先頭に立って行う。それには気力と体力が十分にないと務まらない。そこで“族長は、若さは問わないが五十歳までとする”というのが暗黙の了解に成っているらしい。

主だった部族は五つである。北方を居住域とするのは、ハル(黒)族という。東方を居住域とするのは、フフ(青)族といい、西方を居住域とするのは、ツァガーン(白)族である。この三部族の居住域は、高句麗や夫余の領域である。そもそも、高句麗や夫余の国を成す民も、そしてウェイムォも同じツングース族である。

粗く言えば、漢の国の北方から東北部に暮らすツングース族は大別すると、西からシィォンヌー(匈奴)、シィェンビー(鮮卑)、ウェイムォ(濊貊)である。ウェイムォは、高句麗や夫余だけでなく馬韓や辰韓にも多く暮らしている。国を成さない民なので、国境は無縁である。そして、高句麗や夫余の国民は、ほぼ種族としてはウェイムォである。

ウェイムォという呼び名は、漢の国の各王朝が呼んだ蛮族の名前である。そして、漢の国の東北部周辺に出没する東夷がウェイムォである。ウェイ(濊)とは、水の深くわく様や水の多い様を表す漢字である。つまりウェイ(濊)族とは、川の民ホーブォ(河伯)である。三韓ではハフェペク(河伯)と呼び、倭国では河童と呼ぶ。

ムォ(貊)は北方に生息する猛獣のようである。したがってムォ族は、山の民だと思われる。そして大半が放牧の民である。そのウェイ(濊)族と、ムォ(貊)族を合わせて古代の漢の国では、濊貊と呼んでいたのである。

オハ村長は、長い白鬚を撫でると「では、始めようかの」と言って下ばきを下ろし大樽に放尿を始めた。それに続き五人の族長達も同じように放尿を始めた。ネへ王子は一瞬考え込み、そして何事かを思い出したように頷くと、自らも大樽に放尿をした。その姿を見た秦瑛は、そこに儒理の姿を見たかのように満足げに頷くと自分もまた放尿をした。

男達の尿が大樽に満たされると、まず村長がその尿で顔を洗い始めた。続き五人の族長達も顔を洗った。そして、王子と秦瑛も同じように顔を洗った。その奇妙な儀式が終わると、五人の族長は満身の笑顔を見せ頷き、王子と秦瑛を抱きしめた。

ウェイムォのこの奇妙な儀式には二つの意味がある。ひとつは、厳冬期には水が凍る為である。尿は体温に近い暖かさであり、氷を解かす手間もかからない。だから至って実証的行動である。二つ目には、経験則的に、尿に殺菌作用があることを知っているからである。つまり美肌効果である。大秦国(ローマ)国の貴族の間でも、この美肌効果を欲して尿で肌を拭く美容法がある。

しかし漢人は、これを不潔な行為だと看做し、ウェイ(濊)という漢字をフゥイ(穢)と書き換え穢貊だとし穢れた民だという者もいる。その認識は誤りである。人類はあらゆる環境に適応しながら世界に広がっていった。その環境にあった暮らし方、食べ方を行ってきたからである。“これが唯一の作法であり、聖なる食べ物だ”とこだわる民は、衰退の道を歩むしかない。あらゆる環境で生き抜く知恵が文明を生んでいく基盤である。

ウェイ(濊)族とムォ(貊)族は、北方の凍てつく大地で生きてきた。だから、身体には十分な脂肪を貯え大柄な体型を持つ者が多い。そして、北方に生息する猛獣と生存域を争う為に勇猛な男が育つ。そんなウェイムォ(濊貊)の気質は謹厳実直である。そして、オハ村長はそのことを体現したような男である。後の五人の族長もオハ村長の息子であるかのように実直そうな男達である。だから、ウェイムォの儀式を躊躇なく受け入れたネへ王子に親近感を抱いた。それは、言葉にすることなく“伝え聞いていた父と同じように信頼できる男だ”と態度で示された。

最初にツァガーン族の族長が口を開いた。ツァガーン族は、遼東郡の東を生息域にする部族である。したがって最も身近な目で状況を捉えている。族長は「私の名は、フンドゥです。部族の中ではシャマンの役割も果たしています。そのため、一度だけゴンスイ・シフォンジー(公孫升済)に会ったことがあります」と話を切り出した。どうやら、公孫升済は、シャマン(呪術師)のフンドゥ(重玉)族長に、託宣を頼んだようである。

キドンの話では、普段の公孫升済は「霊魂や神の存在などは妄信の類いだ」と占いなどには頼らない性質だということである。それが、神頼みをするとは余程思い悩んだ事柄があったのだろう。今であれば、それが漢王朝との決別であったことは明らかである。そして、フンドゥ族長の託宣も「今まさに起きるべき」であったそうだ。だから、この独立宣言は、勢いや思いつきのものではない。用意周到に仕組まれた決起である。

次に、ハル族のアヤンガ(雷力男)族長が、玄菟郡の様子を話してくれた。ハル族は玄菟郡周辺から高句麗に暮らすウェイムォ族である。アヤンガ族長自身は、熊猟師だということでオハ村長よりも大男である。そしてとても大きな声で話す。下から見上げて聞いているとまるで雷鳴である。

ハル族は、多くが高句麗に暮らすが、自由の民なので定住している訳ではない。そこでイイモ(伊夷謨)王の傘下にはないが、関係は良好である。歴代の遼東郡太守が、頻繁に高句麗を攻めていたのに対して、公孫升済は静観を保っていたようである。それでも、アヤンガ族長の話では「イイモ王は、油断することなく構えている」ということである。この事態に対して「どう対応するか」とオハ村長は五人の部族長に問いウェイムォ族の今後の対応を図ったそうである。

ボドフ(思考金)族長は、ウェイムォ族の中で一番の知恵者である。ボドフ族長に率いられたシャル(黄)族は、ウェイムォの領域の中心を占めている。その東から鯨海に沿ってフフ族の生活域が広がり、南にオラーン族の生活域が広がる。ここ蘇志摩利もオラーン(赤)族の生活域である。そして、ウェイムォとの交易を行う為に、アヘンは鯨海北岸の要所に港町を開いている。

蘇志摩利の港を北上すると、最初の大きな港町は、ハリムダラエ(夏里霧多羅涯)という港町である。元は小さな漁村だったが、アヘンがウェイムォ貿易の拠点として開いた。今アヘンの傍らには年若い男女が寄り添い修業を積んでいる。少年の名は、シャルチョン(黄狼)と言い十五歳である。少女はコポン(鼓煩)という名で十三歳である。そして二人は、ボドフ族長の息子と娘である。つまり、ボドフ族長は、アヘンのウェイムォ貿易における重要な相方と成っている。

そのボドフ族長が立てた対応策は、まず、アヘンや須佐人の鯨海交易商人団との結束を強め、ウェイムォの財力を富ませる。交易の品は毛皮だけでなく、鉱山を開き工芸品の製作を盛んにする。高句麗との関係を新たにする。そして軍事力をイイモ王に学び整備する。つまり東夷連合を形成し、公孫升済に対するというものである。

鉱山を開き工芸を生み出すのは、高句麗と扶余に跨り暮らしているフフ族のトゥルム(鉄磨羅)族長が担うことに成った。トゥルム族長は鍛冶屋である。軍事力の整備は、イイモ王とも面識があるアヤンガ族長の役割となった。そして、これからオラーン族のガル(火児屋)族長が、辰韓国との交渉を探ることにしていたのである。だから、ネへ王子の来訪は、テンゲル(天神)の恵みであった。

赤いトンベク(冬柏)の花が初冬の寒さを和らげている。今日は日差しも温かい。男達が集会所の中で話し合っている間、女達はミョンウォル(明月)を囲み、賑やかに花遊びを楽しんでいる。柵も看板もないがここは「サンベ愛護園」である。だから大勢の子供達も元気に走り回っている。

園長はオハ村長からチク(智亀)に引き継がれ、子供達の数も増した。そして身なりも清潔で上等である。人さらいの悪党サンベ(蒜辺)が生きていれば、さぞ喜んだことであろう。しかし、オハ村長やサンベのように、すべての子供達が孤児ではない。中には母親と一緒の子もいる。しかし、父親には先立たれたか、生き別れているので、やはりここでしか生きていけない。だから、母親達も「サンベ愛護園」の担い手である。

その女達の中心にいるのはヂュシー(朱実)である。朱実も三十四歳に成った。しかし、子はいない。相変わらずの男嫌いである。実の子はなくても淋しさや不自由はない。朱実の子は「サンベ愛護園」の子供達全てである。その点は智亀も同じである。だから今や智亀も天涯孤独な身ではない。

トンベク(冬柏)の花は、花びらをはらはらと落とさず、ポトリと花まるごと落ちる。だから、その芯に筋を通して行けば、大輪の赤い首飾りが出来る。子供達が作った赤い首飾りが、ミョンウォルの胸を幾重にも飾っている。男の子の一人がピーっと笛を鳴らした。どうやらその笛はトンベクの実である。トンベクの実は、夏から秋にかけて弾けるように割れて種を落とす。その実を大事に持っていたのだろう。

ピー、ピーっと幾つもの笛が響いた。男の子達は元気良く、港町に駆け出していく。ミョンウォルは目を細め、入り江に跳ね返る陽光に目をやった。そして息を大きく吸い込み、地に吐くと「大丈夫、大丈夫。テンゲル(天神)はこの地を照らしていてくださる」と呟いた。美しきシャマンは、母から娘に受け継がれたのかも知れない。どうやら東夷の世界も、新たな時を紡ぎだしそうである。さて、次回は激動の漢の国の世界へと話を移そう。

⇒ ⇒ ⇒ 『第2巻《自由の国》第9部 ~ 戦さ場の巫女 ~』へ続く