第5部 ~ 黄巾心中 ~

幕間劇(24)「狭い選択肢セント・クルメ」

昭和41年、ジョーは宮崎の航空大学に入学し、竜ちゃんと民ちゃんは福岡の大学に入学した。そして、英ちゃんは、東京の大学に入学し上京した。幼馴染の4人も、進む道が少しずつ変わり始めた。

英ちゃんの下宿先は、新宿の百人町だった。父ちゃんの旧友が世話をしてくれたのだ。だから格安の下宿代である。三畳一間だったが、住めば我が城である。銭湯も近かったし、通りに出れば食堂街もある。

父ちゃんの旧友も、その一角で焼肉屋を営んでいた。だから、必然的にそこがアルバイト先に成った。父ちゃんは、胸を患って抗夫ができなくなったが、旧友は、落盤で右足を駄目にしていた。だから、今でも右足を引きずるようにして歩いている。それに言葉が今でも上手くできない。だから時々客と揉め事にもなった。その為、日本語が達者な英ちゃんの存在は助かった。

父ちゃんの旧友は、陳東健という名だった。言葉は上手くなかったが、人の面倒見が良いので、この界隈の商店会会長を任されていた、だから英ちゃんは、店主を呼ぶ時には「陳会長」と呼んでいた。陳会長は、九州の炭鉱を渡り歩いたようで、「良か、良か」が口癖のように出た。客の中には真似て「つり銭は良か、良か」と笑いながら手を振り出て行く者もいた。

英ちゃんが「陳会長、そろそろ七輪に火を起こしましょうか」というと「良か、良か」と言う。この場合は「OKまかせた」という意味である。また、英ちゃんが「陳会長、そろそろ暖簾下げましょうか」というと「嗚呼~ 良か、良か」と答えるのである。この場合は「まだいいよ。もう少し客を待とう」という意味である。肯定だったり、否定だったりするのだが、気性が合えば互いに便利な言葉である。そして、英ちゃんと陳会長の気性はぴったりだった。

奥さんは祥子という名で、秋田の人だった。30前後の若い奥さんである。陳会長とは、10歳以上は離れていそうである。二人には7歳になる娘がいた。この焼き肉店の看板娘である。娘の名は、奇遇にも明美だった。英ちゃんの妹明美は、今年10歳になる。だから陳明美は3つ年下なのだが、英ちゃんには、2人目の妹ができたようである。もちろん、勉強も英ちゃんが良く見てくれた。

店の名前は「玄風軒」である。夜食は勿論だが、朝食と、それにお弁当まで陳夫婦は持たせてくれた。朝食と弁当は、「明美の家庭教師代だ」と陳会長は言ってくれた。だから、英ちゃんの東京暮らしは、金銭的には楽だった。

6月のある日、不意に上野真理子先輩が訪ねてきた。ビートルズの日本公演を見る為に、わざわざ上京してきたらしい。しかし、宿は確保していないそうだ。そして「英ちゃん、近くに宿取っといて」というのである。勝手気ままなお嬢様らしい態度である。

しかし、この界隈には、お嬢様を泊められるような宿はない。新宿に出ればホテルはあるが、どこも満室らしい。ビートルズが来日するのだ。無理もない。「玄風軒」の周辺にある宿は、大半が訳ありの宿である。困り果てていたら陳会長が「狭いが明美と一緒なら泊めても良い」と言ってくれた。真理子先輩は喜んで「お世話に成って良いですか」と言った。陳会長の返答はもちろん「良か、良か」である。

但し風呂は銭湯である。意外にも、真理子先輩は銭湯が初めてのようで、大喜びしていた。そして、明美が得意げに銭湯の入り方を教えてくれたそうだ。開店前の夕焼けの路地を5人で歩いていたら、つむじ風が陳会長のシャツをめくり上げた。その背中では白虎が咆哮を上げていた。

真理子先輩が「英ちゃんのお父様の背中には何が居るの?」と聞いてきた。だから、英ちゃんは一瞬躊躇し「昇り龍」と答えた。真理子先輩は「じゃぁ、龍と虎が朝鮮海峡を越えて来たのね。すごいね」と笑った。いつの時代も物見遊山で海峡を越える人は少ない。捨てなければならない国があるから、戻らぬ旅に出るのである。思い切り咆哮を上げなければ、玄風吹きすさぶ海峡は越えられないのであろう。英ちゃんは、ふと父ちゃんの背中を思い浮かべた。

昭和42年、武吉が、英ちゃんの後を追うように東京に出てきた。そして、下宿も同じように陳会長に世話をしてもらった。流石にアルバイトまでは「玄風軒」でという訳にもいかないので別の店を紹介してもらった。アルバイト先の店は「三里軒」という大衆食堂である。野菜炒めの野菜が新鮮で甘く評判の店である。野菜は千葉の農家から毎日届くらしい。女将さんの実家が農家なのである。

近頃、その農村に国際空港を造るというので、揉(も)めごとに成っている。そこは、荒れた原野を長い年月をかけて開墾した農地である。百姓にとって農地は命だというが、それは地権のことではない。祖父さんや祖母さんが、そしてヒイ祖父さんやヒイ祖母さんが、ヒイヒイ祖父さんやヒイヒイ祖母さんが、またまた、ヒイヒイヒイ祖父さんやヒイヒイヒイ祖母さんが、長い年月命を紡いできた土地なのである。

百姓にとって農地は、生きてきた証であり、子孫達が生きていく為の希望の地なのである。文明は高度化しては壊れる。そうやって幾つもの文明が、浮き上がっては泡と消えてきた。しかし、幾多の文明が滅びようとも、農地を耕す百姓の手は止まらない。その手が止まった時には人類が滅びるからである。その農地が、文明が放つ一瞬の欲望の重みに、押しつぶされようとしている。まかない料理の野菜炒めを食べながら、百姓の国で育った武吉にはそう思えてきた。

昭和43年、マリーと美夏ちゃんが進学し上京してきた。ミニスカート姿の着こなし方が、まだまだ田舎娘である。この冬、九州では大雪が降ったそうである。「がばい、大変やったんやけん」と、美夏ちゃんが、英ちゃんと武吉に身振り手振りでその時の様子を話してくれた。でも、英ちゃんは、真理子先輩からの長電話で既に大雪のことは知っていた。大学通りから、堤防に上がる坂が上れなくて大変だったらしい。

英ちゃんと真理子先輩は、恋人半の関係である。互いに好ましいとは感じてはいるが、結婚しようとは考えていない関係である。互いに束縛するのは嫌なタイプである。別の見方をすると自己中心主義者である。但し傲慢な独りよがりではない。個人主義とも言えるかも知れない。民主主義は、個人主義の土台の上に成り立っている。だから、戦後民主主義の中に育った英ちゃん達は、少なからず個人主義的な発想をすることが多い。

西欧の個人主義は、自律というキーワードの上に、哲学的な思考を重ねて生まれたのだが、日本の個人主義は、戦前の全体主義への反発の様相が強い。だから、ある面では過激思想である。全体主義は、家族主義を土台として積み上がってきた。民主主義であろうと、全体主義であろうと、理念は「どうやって人々が安寧に暮らせるか」である。だから、方法論に過ぎない。

家族愛を柱とする家族主義は、郷土愛を柱とする地域主義に発展し、地域主義が内ゲバに向かわないように愛国心を創出し、国家主義に発展した。さらにはアジア主義を生み、世界主義者を生んだ。しかし、孔子の時代からそうであったように、それらは物欲に寄って変形し崩壊する。

全体主義を批判する人達からは、一握りの人間が世界を狂わしたと思われている。しかし、民主主義も悪法を生み、ソクラテスに毒杯を飲み干させた。全体主義者にも、民主主義者の中にも、軍国主義者はいる。要は他者に寛容になれるかどうかである。寛容になれなければ、その思考は過激化する。そして、過激な個人主義は、家族主義を叩きのめし、家族愛を霧散させかねない。更には命を紡いできた土地を失った時、それは加速度的に終末に突き進むだろう。

しかし、勢いに乗ったこの時代には、そんな悲観論は流行らない。人々は、ピカドンを積んだ大型空母で大海を制し、バベルの塔をも凌ぐ高層ビルで、大空を制するのである。大空は既に人が崇め恐れる天の物ではない。人々は自由に大空を飛びまわり、そしてたまに大学に墜落する。大空はもう人の物である。その思い上がりは、若者を勇気づけ、「世界は俺達の物だ」と過激な思考にふける。

だが人類の選択肢は意外と狭い。未来は楽観視できない。英ちゃんには、そう思えて大学紛争にはのめり込めないでいる。だから、学友からは「お前はノンポリだ」と揶揄(やゆ)されている。しかし、武吉は、大学紛争に嵌まり込んでいた。武吉は、一本気な男である。だから時代は、武吉を一本枠に填め込んでいたのである。

翌、昭和44年正月3日、秋から伏せっていた祖母ちゃんが亡くなった。晴美先生の遺言は「ババキトク、カエルナ、ベンキョウセイ」であった。祖母ちゃん晴美先生は、超現実主義者である。だから、人の死を特別なものだとは考えていない。「田畑の虫達が死ぬように、人も何の不思議もなく死んでいくものである」と考えていた。だから、娘明子に対しての遺言も「葬式不要、戒名不要、水葬せよ」であった。

しかし、父ちゃんの美弥ちゃんは「田舎やけん。そげんもいかんやろう。(そうする訳にはいけないだろう)」と、ささやかな告別式を開いた。英ちゃんは、帰郷せず式には参加しなかったが「そうもいかないでしょう」と真理子先輩が代わりに出てくれた。

遺体は火葬され、父ちゃんは骨の一部だけを川に流した。遺体の始末の仕方は色々ある。昔は、土葬が多かった。今は火葬が主流である。やむ負えない場合は、海での水葬も残っているが、川での水葬は禁止である。

川での水葬を禁止しているのは宗教上の理由ではない。川にはゴミと等しく遺体も不法投棄してはいけないのである。つまり、不法な死体遺棄に当たるのである。他にも、風葬や、鳥葬等もあるが、大気汚染や、鳥類保護の観点からやってはいけないのである。遺体はゴミである。だから焼却処分するのだが、ゴミ焼却場で焼くと、遺族や周辺住民から苦情が出るのでこっそり火葬場で焼くのである。そういう現実を見れば、晴美先生の遺言も頷けるのである。意外と世間の選択肢は狭いのである。

1月19日武吉が大学の構内で逮捕された。そして、保釈されるとどこかへ消えた。初夏、葉書が届いた。南洋の浜が写った絵葉書である。「英ちゃん、俺元気、心配掛けてごめん。武吉」と書いてあった。消印は沖縄のコザであった。その葉書を見せるとマリーも消えた。夏、ジョーが昇天した。今度ばかりは、英ちゃんも帰郷した。美夏ちゃんも一緒である。マリーは沖縄にいそうだが連絡は取れない。

帰郷する夜汽車の中で変な男と知り合った。南の海辺を目指しているらしい。服装はインドの修行僧のように袈裟がけである。しかし、その布地は黄色ではなく、安っぽい花柄である。実は掛け布団のカバーらしい。布のバックには大麻草を沢山詰め込んでいる。これは旅費であり、空腹を満たす薬らしい。

男は「君達、南の人?」と声を掛けてきた。美夏ちゃんは胡散臭そうに一瞥し無視したが、英ちゃんは「友達を亡くしたんだ」と答えた。男は「それは、ハッピーだね」と馴れ馴れしく寄ってきた。美夏ちゃんは殴りかかりそうな眼で睨みつけたが、英ちゃんは「そうかも知れない。きっと彼は天国に行った筈だからね」と答えた。すると男は「そりゃないね。死んだらプッツンだよ。まるで、テレビのスイッチを切るようにね。プッツン……。そして、何もなしさ」と言った。

美夏ちゃんは、隣の席に移った。英ちゃんは「そうかも知れない。きっとプッツンかも知れない。でもね、天国や神様や仏様の世界に思いをはせても良いんじゃない。そうでもしないと辛い人生もあるからね」と自問自答的に言った。男は、「人生の選択肢はそう多いものじゃない。それに選択肢が多いことが良いことばかりとは言えないよ。かえって人生を見失うこともある。ほら、僕のようにね」と言った。それから、ふらふらと別の車両に消えた。

昭和45年、英ちゃんは、大学院に進んだ。真理子先輩も卒業し、秋にはアメリカに留学するそうである。まだ、冷たい風が残る初春、マリーから葉書が届いた。沖縄で武吉と暮らしているそうである。美夏ちゃんは、書かれてあった住所にジョーの訃報を電報で知らせた。

初夏、マリーと武吉は、故郷に帰りささやかな結婚式を挙げたそうだ。6月、マリーと武吉が東京に帰ってきた。そして、美夏ちゃんも誘い、日比谷公園で安保反対のデモに加わっていた。ノンポリを自称する英ちゃんは「今度は、パクられるなよ。(逮捕されるな)」と苦笑して見送ってくれた。英ちゃんは、祭りの後の虚しさを予見していたようである。

夏、美夏ちゃんは「葉月舎」という名のアマチュア劇団を立ち上げた。そして、年の瀬、ロック笑劇「サラオ」を上演した。英ちゃんには、何だか騒々しくて訳が分からない演劇だった。

英ちゃんは、大学生協の理事をしながら、地域生協の活動に奔走していた。夏の花が散れば、秋の花が咲く、秋の花が散れば、冬の花が咲く。そして、白梅が咲き誇る公園にテントを張り、生協の組合員達と勧誘活動に精を出していた。やがて、時代の熱風は収まり、静かな革命の時代が訪れる筈である。冬の花が散れば、春の花が咲く、春の花が散れば、夏の花が咲く。だから、「人の世に熱あれ、人間に光りあれ」そう思い続ける英ちゃんの太平の世の夢は、当分散りはしないようである。

冷たさと 切なさ踏んで 足雑巾

山茶花が散り 君は旅立つ

~ 天地を舞う月氏女仙 ~

ガオミー(高密)の碧い空に灼熱の太陽が輝いている。見上げれば額の汗が目に沁みる暑さである。しかし、チュクム(秋琴)の心は煮え切れない。もし、豆をたんと入れた中華の羹(あつもの)を、天の火に掛けたなら、とっくに豆も煮えている熱さである。

ヂェン・ファ(姫華)は、その夏の暑さもものともせず深緑の野を元気に走り回っている。その元気な後を追いかけながら子守りをしているのはドウフー(竇輔)である。竇輔も十五歳になった。母親のチュクムもまだ十八歳なので、二人は三つしか違わない。

しかし、既に女帝の趣(おもむき)があるチュクムに比べ、竇輔は、如何にも幼く見える。だから、姫華と竇輔は、歳の離れた兄妹のようである。だが、ドウヨウピン(竇游平)を祖父に持つ彼は、秀才である。祖父は、張角の太学の先生でもあった。その血を色濃く引き継ぐ竇輔は、今や、カンチョン(鄭康成)塾の筆頭塾長である。身体も大叔父のパンチュ(蒡楮)に似て大きい。だから大きい兄ちゃんが、ヨチヨチ歩きの姫華と遊んでいる姿は微笑ましい。

そんな二人を、シカ(志賀)は栴檀(せんだん)の高い枝の上から眺めている。天女シカは、やっぱりまだ少女のままである。チュクムも近頃気がついたのだが、皆には天女が見えていないらしい。天女を目にすることができる人間は限られているようである。仙女だから当然かも知れないとチュクムは合点した。勿論、姫華と竇輔には見えているようである。

姫華が空を見上げて何かを叫んだ。赤ちゃん言葉である。大人には意味は分からない。しかし、シカは、枝からふわりと舞い降りると、姫華の手を引いて歩き始めた。会話は赤ちゃん言葉である。だから、二人が何を話しているのかは分からない。そして、竇輔もその後を追った。それを目で追いながら、チュクムは思い悩んだように溜息をついた。

蓮池を大きな影がゆっくりと覆った。白い蓮の花がゆらゆらと風に揺れた。見上げると加太が、また天灯で空を飛んでいた。「お~いチュクム。気持ちが良いぞぉ~」と手を振っていたが、風に流されて西の空に飛んで行った。やっぱり、まだ思ったようには飛ばせないようである。今度は何日かかって帰ってくることやら。

笑いながらチャーホァが「加太様は、本当に自由なお方ですね」と会務を終えてやってきた。そして、「まだ、この前の詮議についてお悩みですか」と聞いてきた。チュクムは「孔子様は、静かな革命については何も語っていないのかしら」と聞き返した。チャーホァは「孔子様に尋ねなくても、私達で行いましょうよ」とチュクムに微笑み返した。「そうだね。チャーホァがそういうなら、やれそうな気がする」とチュクムは、少し元気を取り戻したようである。

そうしていると「ウーハイ(玄武海)様の奥様が訪ねてまいられました」と信女の一人が、チュクムとチャーホァを呼びにきた。既に先頃便りが届いていたので、来訪は予期していた。それにバイフー(白狐)様の従姉弟だと聞いていたので、早く会いたいと心待ちにしていたところである。

ラビア伯母さんにも久しく会ってない。倭国のピミファ伯母さんには一度も会ったことがない。どうしたら人は自由に生きたい所に行って、会いたい人に会えるのだろう。もし、加太のあの天灯が、思うように思う所に飛ばせたら、どんなに便利で楽しいことだろう。しかし、今の加太の天灯は、ただただ風任せで当てにはならない。だから、せめて雄大な世界を、自由に旅する交易商人の話が聞きたい。そうチュクムは心待ちにしていた。

漆黒の長い髪が、黄泉の川に流れ届いているような趣をチュクムは感じた。怖いもの知らずのチュクムが、他人に畏怖を感じたのは初めてである。目線を落とし、それから恭しく頭を垂れた。そして「青洲太平道のチュクムと申します。遠路はるばるお尋ねいただき、身に余る光栄に存じます」と丁寧に挨拶した。チャーホァは目を見開いて驚いた。日頃のチュクムには見られない謙虚な態度である。しかし、ユェ・リーチォン(月黎穹)という方には、それだけの威厳があるとチャーホァも感じた。

リーチォンも恭しく頭を垂れ「私(わたくし)の方こそ日巫女様にお目通りが叶い、大変嬉しく存じています」と言った。チュクムは、日巫女様という言葉の響きに一瞬戸惑いを覚えた。日巫女様と呼ばれるのは、倭国女王のピミファ伯母さんである。でも、もしかしたら私にも戦さ場の巫女の面持ちが有るのだろうか。そんな不安を抑えながら「チュクムとお呼びください」と挨拶を返した。

リーチォン統領は「では、チュクム様。これは末娘のズーラン(紫蘭)で御座います。お見知り頂ければ幸いです」と娘のユェ・ズーラン(月紫蘭)を紹介した。ズーランは、片膝を折り優雅にお辞儀をした。すらりと背が高い娘である。チュクムも大女だが、ズーランの背丈もチュクムに劣らない。そして、華奢な身体つきに見えたが、手足には強靭そうな筋肉も付いている。ズーランは、踊りが上手らしい。だから、これは舞姫の手足であろう。細長いその足がトンと地を蹴れば、スーッと天に舞い上がりそうである。チュクムは、そんなズーランに近親感を覚えた。

チャーホァが「東屋(あずまや)にお茶の準備が整っていますので、参りましょう」と皆を誘った。その涼やかな東屋は、蓮池の中央に造られ、岸からは木橋の回廊で結ばれていた。今日のお茶は、ハンダン(邯鄲)からリュムォリー(呂茉莉)女将が贈ってくれたムォリー茶のようである。緩やかな南風が蓮池を吹き抜け、ムォリーの香りを運んできた。四人はその香りを追うかのように蓮池に架かる回廊を渡り東屋に向かった。

西域の蒼穹には、飛天と呼ばれる女仙が舞っているらしい。小さい頃にチュクムは、ラビア伯母さんにそう聞かされたことがある。その時はシカの倭人顔をラビア伯母さんの西域人顔に置き換えて想像していた。しかし、ズーランを目にして「嗚呼、これが飛天か」と現実味を持って思い描けた。

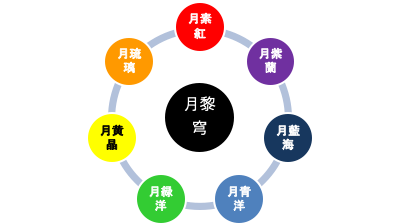

リーチォン統領の話では、今の月氏商団は、女達が中心になって運営されているらしい。そして、月氏商団には、大きく四つの商団があるそうだ。まず本拠地はヤルホト(交河城)にある。交河城は、ラビア伯母さんが幼少を過ごした第二の故郷である。だから、チュクムも小さい時から良く話を聞かされている所である。

その交河城に在る本拠地の商団は、次女のユェ・ファンジン(月黄晶)が率いている。ファンジン(黄晶)は、今三十一歳で女盛りのようだ。夫は、アスーラー(阿素辣)という。アスーラーはファンジンの祖父アフラー(阿富辣)の一族から婿養子として迎えたそうである。とても有能な男らしいが、ファンジンは、しっかと可愛いお尻に敷いているらしい。リーチォン統領は「スーラーも可哀想に。姉妹の中で一番のお転婆娘を妻にしてしまって」と嘆いていた。子供は、姉のユェ・ルーナ(月芦那)十二歳と、弟の ユェ・ミントゥォラー(月閔陀辣)五歳である。ルーナ(芦那)は母親似で、ミントゥォラー(閔陀辣)は父親似であると、ズーランが教えてくれた。だから、本拠地の商団は、当分女の天下が続くだろうと末娘のズーランは笑っていた。

月氏仙女 統領:ユェ・リーチォン(月黎穹) | ||||||

| 西方商団 | 本拠地 | 南方商団 | 東方商団 | |||

| プルシャプラ 現:ペシャワール | ヤルホト(交河城) | マトゥラー 現:デリー | リンユー(臨楡) | |||

| リュリー(月琉璃) ランハイ(月藍海) | ファンジン(月黄晶) | スーホン(月素紅) ルーヤン(月緑洋) | チンヤン(月青洋) ズーラン(月紫蘭) | |||

| 氏名 | 間柄 | 夫 | 人柄 | |||

| スーホン(素紅) | 妹 | 浮屠の詩人マーシャ(馬紗) | 真実・友愛 | |||

| リュリー(琉璃) | 長女 | 拝火教のアカーシュ(阿喀熟) | 商才が高く事業拡大 | |||

| ファンジン(黄晶) | 次女 | 拝火教のアスーラー(阿素辣) | 男勝りで親分肌 | |||

| ルーヤン(緑洋) | 三女 | 婆羅門のカシュヤー(咯鬚雅) | 穏やかで誠実 | |||

| チンヤン(青洋) | 四女 | 渤海の海賊王3代目 玄飛燕 | 活発で家族思い | |||

| ランハイ(藍海) | 五女 | 大秦国人のメルクリウス | 一途で情熱的 | |||

| ズーラン(紫蘭) | 六女 | 太平道のフェァ・イー(何儀) | 太平道の少女隊舞姫 | |||

西方商団は、天竺の北西部にあるプルシャプラという大きな街に拠点を置いている。そして、ここは長女のユェ・リュリー(月琉璃)に率いられている。夫は、やはり祖父アフラーの一族のようである。名をアカーシュ(阿喀熟)と言い西域人の族長のようである。リュリー(琉璃)は三十三歳だが、姉妹の中でも商才に長けており、商人としての裁量は既に老練の域に入っているらしい。彼女には、長女アムルー(阿慕緑)十四歳、次女アハルーワン(阿哈万)十一歳。そして、長男アシャ(阿紗)八歳の三人の子が居るそうである。

長女リュリーには、五女のユェ・ランハイ(月藍海)を補佐につけているそうである。情熱の女ランハイ(藍海)は、大秦国(ローマ)人の夫を持ち、今はプルシャプラと西海の港町を行ききしている。五女ランハイの夫の名は、メルクリウスといい西海の海商である。つまり、ランハイは父渤海の海賊王玄武海の同業者である。したがって、東海から西海までの長い交易路は、ランハイの散歩道のようなものである。彼女は、今二十五歳で、今年三歳になった双子の兄妹、長女ユーノーと、長男ユリウスに恵まれているそうである。

南方商団を率いているのは、リーチォン統領の妹、ユェ・スーホン(月素紅)と三女のユェ・ルーヤン(月緑洋)である。スーホン(素紅)は、ラビア伯母さんと同じ歳のようである。そして、幼い頃二人は交河城で共に育った。だから二人は心の友である。ラビア伯母さんがビダルバ国へ旅をした際に、道案内をしてくれたのもスーホン様であるとチュクムは知った。

スーホンの夫は、マーシャ(馬紗)という浮屠(ふと)の詩人だということである。詩人といっても王の信頼厚い哲人でもある。だから、スーホンも浮屠の徒である。ピミファ伯母さんからの便りにあったアルジュナ少年とも面識があるようだ。アルジュナ少年も今は三十六歳になった。そして、本名は、アルジュナ・シャータカルニである。王族でもあるアルジュナは、ビダルバ国の財務大臣を務めている。そして、月氏商団の力を借りて、大いに国を富ましているそうである。

アルジュナは、帰国の後、スーホンの夫マーシャに教えを乞い、浮屠の徒になっている。だから、アルジュナ大臣と月氏商団との絆は強く、スーホンの南方商団は、国商の扱いである。その為、天竺の南に広がる南海にまで販路を広げているそうである。

月氏南方商団の主力は、天竺の大商人ガナシャ(咯那紗)の一族である。ガナシャは天竺の中央部マトゥラーの人である。だから月氏南方商団の拠点もマトゥラーにある。スーホンの夫マーシャの母は、ガナシャの一族である。そして、月氏の三女ユェ・ルーヤン(月緑洋)の夫もカー(咯)氏のカシュヤー(咯鬚雅)という。どうやら、月氏商団は、地元の有力者を取り込みながら大きくなっているようである。

南方商団の主力が、天竺人のカー氏なら、西方商団の主力は、西域人のアー(阿)氏である。そして、嘗て東方商団の主力は、漢人のフー(狐)氏であった。フー氏は、白狐やラビア姫に引き継がれ東海にまで広がった。さらにユェ・リーチォン統領のユェ(月)氏は、それらをすべて飲み込んでいる。

他国に攻め入りその民を従属させる征服王朝とは、まったく違う手段である。もし、漢王朝にそんな寛容さが有ったなら、誰も武力革命を叫ぶ者は居なかったかも知れない。張曼成だって元々戦さ好きな人ではない。もし、漢王朝が山越族に寛容だったら鬼神張曼成も、鍬を背に、ゆったりと棚田を駆け巡っていたかも知れない。チュクムにはそう思えてきた。

青洲太平道は、漢王朝と覇権争いをせず、漢王朝を支える役人さえ取り込めば良いのである。幸いなことに青洲を統治する漢王朝の役人は、鄭康成先生を敬愛する者が多い。だから、月氏商団を真似ることも不可能ではない。本当は、多くの民にとって、漢王朝でも太平国でもどっちだって良い筈である。民が望んでいるのは国ではない。安楽に暮らせる日々なのである。その安楽の日々を作り出せれば静かな革命だって夢じゃない。チュクムの心は少し軽くなり、灼熱の光が身に取り込まれた気がした。

ユェ・リーチォン統領は、孫の顔を見たらまた直ぐにプルシャプラへ向けて旅をするそうである。しかし、末娘のズーランは、しばらく東方商団の臨楡に留まるそうである。臨楡と高密なら楽に行ききできる距離である。チュクムは、ズーランと親友になろうと楽しみを覚えた。リーチォン統領の妹と娘達は、月氏七女仙と呼ばれているそうである。その七人の飛天を用いて、リーチォン統領はこの広い世界を商っている。リーチォン統領の漆黒の長い髪を見ながら、赤毛の大女チュクムは、人を活かすということを考え始めた。人を活かすことでまた自分も生かされる。それは、智の人フェ・シャオ(何邵)が教えてくれた協働の精神というものかも知れない。いずれにせよ、リーチォン統領親子との語らいは、チュクムの心を軽くした。

~ 黄巾心中 ~

山間の田の道に青紫の花が咲いている。リンドウ(竜胆)の花である。そのリンドウの道をガオミー(高密)に向かう一団が歩いてくる。パンチュ(蒡楮)の一行である。但し黄巾軍ではない。十数人の旅人達である。パンチュを先頭に、オミナエシ(女郎花)、リンツァイ(鈴菜)、リーリー(李梨)、ユェファ(越花)、チュンイェン(春燕)の姿が見える。後は、元山賊達である。

この旅は慰安旅行である。世の中は稲刈りの真っ最中である。だから、世に戦さが起こることはない。その為、パンチュ達の出番もない。そこで鋭気を養う慰安の旅である。高密に向かっているのであるから、チュクムに会いに行くのは間違いない。しかし、一番の目的は、加太の天灯である。

加太の話では、近頃どうにか飛び方を会得したそうである。もちろんチュクムは信用していない。しかし、チュンイェンが「乗ってみたい」と言い出した。彼女は馬の背で育った。だから多少危うい乗り物でも平気である。そして、リンツァイは「鳥の目線で絵を描いたら面白かろう」と言い出した。そこで、皆で空を飛ぼうと話がまとまったのである。

加太の講釈では、空の高い所と低い所では風向きが違うそうである。だから上昇したり下降したりすれば、あらゆる方角に飛んでいけるということである。但し、空には矢印がないので、どの高さに、どの向きの風が流れているかは、昇ってみないと分からないそうである。だから、チュクムは、まったく乗る気はない。

チュクムはお転婆だが堅実な生き方が好きなのである。対して、流転の人生を歩いてきたオミナエシは乗り気である。リーリーも、将来は空中戦も必要になるかも知れないと勉強熱心である。ユェファは海越なので、東海の果てまで飛ばされても平気である。そこで五人娘は、加太の天灯に乗る気満々である。しかし、加太の天灯の定員は四名らしいので、いっぺんには乗れない。そこで数回に分けて飛行するのだが、あてなく飛んで行ってしまうと困ったことになる。そこで太い縄を結びつけ、ある程度の高さまで飛んだら、皆で引き下ろそうという策である。勿論、ますますチュクムには、乗る気がない。加太の話では、明後日から風が穏やかになるそうである。だから飛行は明後日以降と決まった。

翌朝、パンチュ一行は、日の出と共に旅立った。チュクムとチャーホァも一緒である。加太の天灯は、チンダオ(青島)という小さな漁村を基地としている。その為青島を目指しているのである。この旅立なら青島へは、まだ日が高い内に到着できる筈である。

夕刻には、ユェ・ズーラン(月紫蘭)も臨楡から船で青島にやってくる手筈である。そして、帰路は、臨楡まで北上せず、ジンメン(津門)でパンチュ一行を降ろしてくれることになっている。その方が鉅鹿への旅は楽である。

ズーランの父東海の竜王シェン・ウーハイ(玄武海)は、陸路の旅人ズーランに船旅の面白さを教えたいようである。今、父の身の回りの世話を行っているのは、四女のユェ・チンヤン(月青洋)である。チンヤン(青洋)は交河城の生まれである。五歳の時、母ユェ・リーチォン(月黎穹)は、弟シェン・ユェハイ(玄月海)を産む為に、臨楡の館に旅してきた。それから、ユェハイ(月海)を産み落とし元気になると、祖父母のシェンハイ(玄海)祖父ちゃんとトンファ(藤華)祖母ちゃんに託して旅立った。その際、チンヤンもユェハイの子守りと、父の身の回りの世話をする為に置いて行かれたのである。その日以来交河城には戻ったことがない。

ひと所に落ち着くことのない母リーチォンには、シェン(玄)一族の女将は務まらない。だから、否応なしに玄一族の女将は、四女のチンヤンである。玄武海は、チンヤンに甥のシェン・フェイイェン(玄飛燕)を添い遂げさせた。

フェイイェン(飛燕)は、渤海の女海賊シェン・ジンレイ(玄静蕾)の一人息子である。飛燕は、渤海の海賊王玄海の孫達の中で、最も玄海に似ていると言われている。そして、倭国女王の右腕、スサト(須佐人)とガオリャン(高涼)とは死友である。死友とは、死ぬまで友で居ようと結びつきあった者である。鯨海の海賊王と呼ばれる須佐人と、東海に君臨する倭国海軍の高涼を死友に持つ男である。だから、玄一族の頭領としては最もふさわしい男である。

そんな海の荒くれ男玄飛燕であるが、意外にも愛妻家で子煩悩である。須佐人と高涼からは、その意外な面を良くからかわれている。玄飛燕とチンヤンには、十歳になった長女シェン・リーハイ(玄黎海)と五歳になった次女シェン・スーハイ(玄蘇海)の娘達がいる。リーハイ(黎海)はジンレイ(静蕾)祖母ちゃんにそっくりで、皆は、リーハイが将来渤海の女海賊になることを疑っていない。

そして、今年生まれた三人目もまた娘だった。名は、シェン・ジンハイ(玄静海)にした。チンヤンも出産から三月(みつき)が経ち体調も整ってきたので、妹のズーランと一緒に青島にやってくることになっている。それだけを楽しみにチュクムは、青島まできたのである。加太の天灯だけが目的なら付いてはこない。

チュクムも、加太は噂以上の聖医だということは認めている。そして、世界の隅々まで知る博識の大家だとも認めている。しかし、あの変てこな発明品の数々はどうも信用がならない。実験が失敗する度にチュクムは「もう変てこな実験は止めたら」と諭すのだが、加太は「良いのさ。これは道楽だからなっ。失敗もまた楽しいのよ」と言って意に介しない。更に「全部が完璧に上手くいったら、つまらん人生さ。百の内にひとつ位上手くいく方が、やり甲斐が在るってもんよ」と笑っている。だから、加太の実験と変てこな発明品は、失敗を楽しむためものであるとチュクムには思える。

加太は不老不死の龍人だし、ミヨン(美英)もシカ(志賀)も女仙だから、多少の失敗は平気だろうが、生身の人間にはたまったものではない。中でもあの天灯という発明品は、最も危ないものである。そんな危険な乗り物に乗りたいという心理がチュクムには理解できない。

もし、リンツァイがいうように、「鳥の目線で絵を描きたい」のなら、大鷲に憑依し、鷲の目を借りれば良いのである。更に、チュンイェンが望むように、「馬より危うい乗り物に乗りたい」のであれば、龍の背に乗れば良いのである。そう皆を説得もしたのだが、帰って皆からは奇異な目で見られてしまった。

パンチュからは「いやぁ~ワシ等も妖怪になれば、それも叶うかもしれませんが、ワシ等は凡人故、人が作った物でないと、不安ですからなぁ。アハハハハ……」と笑われてしまった。チュクムは「パンチュは私のことを妖怪の類と思っているのではないか」と訝しい目をパンチュに向けたが、笑って誤魔化された。

少し日が傾き始め海原が見えてきた。沖には大型船も見える。チンヤンとズーラン姉妹は既に到着しているようである。浜の老朽船には、帆柱から天幕が吊るされている。明日の朝、あの天幕の中に火を灯せば、天灯は大きく脹らむ筈である。

加太の館では、ミヨンが今宵の宴の準備を済ませていた。村人が沢山の海の幸を持ち込んでくれたようだ。加太は、この小さな漁師町でも人気者だった。漁で怪我をした人や、病の人も加太のおかげで元気に暮らしているのである。それに、加太は医療費を取らない。加太がいうには「俺は、本当は医者じゃない。俺の本当の姿は天才的な発明家である」ということである。つまり道楽者である。道楽者なので、生計は頭にないのである。だからタダである。しかし、それでは申し訳ないと村人は、ことある毎に海の幸を持ち寄ってくれるのである。

海の幸にお腹を膨らませ、皆が寝入った頃に、表で何やら異様な気配がした。感が鋭いリーリーがすっ~と立ち上がると、外の様子を見に行った。そして、パンチュの許ににじり寄ると、「囲まれています」と耳元で囁いた。

パンチュは、ぎょろりと目をあけるとすくっと立ち上がった。手には既に剣が握られている。「何人だ」とパンチュが聞いた。「五十人ばかり」とリーリーが答えた。その声に、皆が起き上った。タンタンタンと矢音が響いた。どうやら火矢を射かけたようである。浜に打ち寄せる波頭が赤く燃えた。

チュクムが飛び出した。血飛沫がチュクムの頬に赤い化粧を施した。波打ち際の手前までに、チュクムは五人を切り倒した。いつの間にか、老朽船の帆桁に立ち並んだ元山賊供が、弓矢で応戦した。オミナエシの喧嘩剣法も火を噴いた。リーリーは正統派剣法である。そして、常に五人を相手に切り倒していく。師匠の五人の侍が、この光景を見たらきっと満足するであろう。瞬く間に襲撃団は、半数に減った。加太は寝ぼけ眼で鼻毛を抜いている。パンチュは、十人ほどの賊徒を切り伏せると「これ以上は、命を粗末にするな」と大声で叫んだ。すると、残っていた賊徒が、皆一斉に己が首を刎ね息絶えた。「成程、魔人供か」とパンチュが呟いた。村人が火の手に気づき集まってきた。そして、海水を浴びせ館の火を消し止めてくれた。

夜明け前までには、まだ間があった。「しゃない。飲み直すか」と加太がパンチュを誘った。「まぁ、それしかないのう」とパンチュも応じた。その声に曳かれて皆も、焼け落ちかけた館の中に戻った。ひとりリンツァイだけが、賊徒の遺骸を見て回っている。

暫くして戻ってくると「皆、何やら魔薬を飲まされているようです」と言った。するとチュクムが「魔薬だけではない。術にも縛られている」と言った。「ふ~ん。で、どこの者達だ」と更にパンチュが聞いた。「南越人です」とユェファが答えた。皆はいっせいにユェファを見つめ「南越?」と首を傾げた。「何故、南越なんだ」と、パンチュは更に首を傾げた。

何故、南越の暗殺団がここを攻めるのか誰にも見当が付かなかった。「まぁ、分らんもんは分らん。今はとりあえず飲み直しだ」と加太が、皆を急かせた。「まぁ~そうじゃのう」とパンチュも盃を手にした。チンヤンが月琴を持ち出し奏で始めた。ズーランがそれに合わせて舞い始めた。その快活な舞に触されて、ユェファも舞いだした。その舞を眺めてリンツァイも盃を手にした。

パンチュの傍らではオミナエシが酌をしている。そして「嗚呼、怖かった。死ぬかと思った」と萎らしく言った。傍らで加太が、ぶっと酒を噴いた。そして「オミナエシを殺せる男がいたら、俺は見てみたいものだ」と言った。オミナエシは「あ~ら加太様は、あたいを誤解してるよ。あたいみたいなか弱い女は、ジュルー(鉅鹿)にはいないよ」と言ったものだから、リーリーは、ぽかんとした顔になった。

チュンイェンが「か弱いって何?」と傍らのリンツァイに訪ねた。リンツァイは「チュンイェンには無縁の言葉だ。お前はお転婆娘という」と言った。そして、「か弱いとは、嫋(たお)やかな様をいう。嫋やかな様とは、舞っているユェファを思えば良い」と付け加えた。チュンイェンは、オミナエシと、ユェファを交互に見比べ「シャーの言葉は難しいねぇ。嫋やかなユェファは理解できるけど、か弱いオミナエシ姉さんは理解できない」と首を傾げた。するとリーリーが「大丈夫です。ここに、か弱いオミナエシ姉さんを理解できる者はいません」と真顔で言った。オミナエシは苦笑し、皆も笑った。そして、「この中から死ぬ者が出るとしたら、ワシが真っ先じゃのう」とパンチュが笑って言った。

パンチュのこの発言は歳のことだけで言ったわけではない。来春の武装蜂起を示唆してのことであるようだ。まだ、一部の幹部しか知らない話だが、来春に一斉蜂起し王宮を占拠する手筈が進行しつつある。王宮を占拠し皇帝の身柄を確保して後、太平道を国教とし、改革派の政権を立てる計画である。しかし、多大の犠牲者も覚悟しないといけない。パンチュは、その先頭で切り込む覚悟である。それが亡き兄の意思を継ぐことだと覚悟している。だから、その覚悟も含めてそう言ったのである。するとオミナエシが「もし、あんたが死んだら、あたいも死ぬよ。あたいは、あんたと同じ墓に入るって決めてるからね」と言った。パンチュはすっかり照れている。誰かの為に死ねるのは幸せである。しかし、誰かの為に生きるのは更に幸せである。そして誰かと死ねることは、誰かと生きることと同じである。そうチュクムには思えてきた。

~ ゆがんだ男 ~

悪しき者は悲しみて救いの時を待ち、絶望の淵に震える。ここは、洛陽の都、初春の凄惨な祭りは終わった。五体を割かれた屍は無残に広場に放置され、野犬の餌に成ろうとしている。群衆も皆我が家に引き上げ、広場に立つのは、埋葬を阻む兵士達だけである。その静寂に包まれて男は、夕暮れの広場に佇んでいる。「何もかもが上手くいかない」男は嘆息をして天の淵を見やった。自分もあんな風に死にたかった。車裂きの刑に処せられる間際まで、マー・ユェンイー(馬元義)は信念を貫いた。「人民解放~太平の世に幸あれ~」と、叫んで引き裂かれたユェンイー(元義)の声が耳から離れない。兄と慕った人だったのに、その彼を刑場に引き出したのはこの男であった。

男の名はタンヂョウ(唐周)という。引き裂かれた馬元義の部下であった。革命の時を密告し欺いた訳ではない。そもそも唐周は、タイピンダオ(太平道)に潜り込まされた間諜である。だから、間諜としての役目を果しただけである。唐周の一家は、張角が太平道を立ち上げた時からの信徒である。つまり、唐周は、その生い立ちをうまく利用し、間諜に仕立て上げられたのである。

唐周を間諜に仕立てたのは、ヤン・ブォヨウ(楊伯猷)という漢王朝の高官である。ブォヨウ(伯猷)は、いわゆる守旧派でも改革派でもない。代々続く高官の家系である。そして、大臣の家系とも言われる身分高き者である。更に自身もまた三公と呼ばれる大臣である。つまり漢王朝の屋台骨の一人である。

楊伯猷は、智の人でもある。だから、太平道に対しては、大きな危機意識を持っていた。孔子がいう処の革命の兆しを感じ取ったのである。加えて、倭国では尹家の戦さ場の巫女が、女王に成ったと伝え聞いていた。戦さ場の巫女は、革命を呼ぶ証である。四面楚歌が洛陽の周りを覆うこともあり得ると危惧したのである。

楊伯猷が大臣になる前に、リャン・ブォヂュオ(梁伯卓)という男が、漢王朝を手酷いまでに衰退に導いている。だから、今の漢王朝を倒すのは容易いのである。その為楊伯猷は、太平道への対策を怠らないように何度も皇帝に上奏した。だが、悉く中常侍に握りつぶされた。実は、宦官の中にも多くの太平道信者がいたのである。

宦官は、侮蔑の対象である。清き官僚達から見れば、汚濁にまみれた汚らわしい存在である。その侮蔑の視線が、彼らを太平道の平等思想に走らせているのである。中常侍のひとりにヂャン・ラン(張譲)という宦官がいる。五十路前の老練な男である。否、男を奪われた者である。

張譲の父は、ヂャン・シュン(張勲)という武官だった。男気に溢れ曲ったことが嫌いな性質(たち)だった。シュン(勲)は、常山の張一族である。だから、張角とは同族である。張角の両親パク・カロ(朴華老)と、妻のヂャン・ウェン(張文)を引き合わせたのも張勲である。

しかし、義侠の男張勲は、二十八歳の時に試練に見舞われた。梁伯卓が大将軍になったのである。ゆがんだ男梁伯卓が最も嫌いな輩は、張勲のような熱血漢である。梁伯卓の父は、非の打ちどころがない高官だった。しかし、あまりにも優れた父を持つと、ゆがんだ息子ができ上がる時がある。

彼の頭の上には優れた父という分厚い鉄板が載っている。だからその重みで首は傾き、眼は疑心に輝き、口を衝いて出る言葉は吃るのである。子供時代に吃音に成る者は珍しくはない。特に賢い子に多い。頭の中で物事があまりにも早くまとまり、それを言葉に発するのが付いていかないのである。「あのあのあの……」型である。

自分が上手くしゃべれないと分かると彼は混乱する。「自分はこんなに賢いのに、何で人に上手く伝えられないのか」と苛立つのである。それがまた事態を悪くする。対処法は、ゆっくり話そうと心掛けるか、居直るかである。

陽気に歌うのはとても良い♪ ボボボ……僕は、ドドド……吃っちゃてるぜぃ~オォ~イェ~い♪という具合にである。しかし、堅物の彼には容易ではない。そして普段は流暢に話しているのに、極度に緊張すると言葉が流暢に出てこないということは良くある。実は、梁伯卓は、常に緊張しているのである。

彼は「俺はこんなに賢いのに糞々、皆は俺の吃りを笑っている。糞々糞ったれ~」と憤っているのである。それが彼の猜疑心を生んでいる。そして、張勲のように正義面して颯爽と生きている男が許せない。だから、悲しいことに梁伯卓はますます歪んでいく。

しかし、その腹いせの対象になる張勲も災難である。ある時、大将軍梁伯卓に濡れ衣を着せられ殺されそうになった。そこで、張勲は職を辞し故郷に帰った。しかし、梁伯卓の執拗な追及は続き、ついには山野に逃れ生き延びた。

七歳だった張譲は母と郷里に帰り、その後宦官と成った。だから、張譲も多分にゆがんじまった男と成った。否、男を奪われゆがんじまった者である。ゆがんじまった張譲にもかすかな希望が有った。同族張角の存在である。張角を庇護することで歪んだ己が人生をどうにか保っていた。人は心から悪には染まれない。だから悪人にこそ神が必要なのだ。もし神様がいなければ、悪人を救ってくれる者は誰も居ない。それでは余りにも悲しすぎる。

漆黒の闇に蠢く者がいる。タンヂョウ(唐周)である。唐周は、衛兵の目を掻い潜り馬元義の首を抱き込んだ。そして、闇に消えた。大河に朝日が煌めいている。その大河を見下ろす丘の上に唐周は、馬元義の首を埋葬した。そして、自分の小指を切り落とすとその脇に埋めた。まだ死ねなかった。唐周には、まだやるべきことが残されていた。

歪んだ人生を立て直すには、もう一度歪むのである。そして、今度は恩人楊伯猷を裏切るのである。唐周の祖父はタンホン(唐衡)という名の宦官だった。漢王朝を蹂躙した大悪人梁伯卓を倒した功労者である。その恩に報いる為に皇帝は宦官に養子を取り、財を継がせることを許した。唐衡は、同族から唐周の父を養子に迎えた。

タン(唐)氏は、シュン(荀)氏と並ぶインチュァン(潁川)の名門である。母は、ルイホァ(瑞華)という。ルイホァは、楊伯猷が妾に産ませた娘である。だから、ルイホァは隠し子である。つまり唐周は、楊伯猷の隠された孫である。祖父の宦官唐衡が亡くなると唐氏は、一挙に衰退した。唐衡の仲間だった宦官たちが悉く失脚したのである。

唐衡その人は清廉な人であったので、他の宦官の一族のように凄惨な末路を迎えることは避けられた。しかし、地方の小さな領主に格下げになった。そんな悲惨が両親を太平道へ走らせた。太平道には貧しい流民だけではなく、役人や小領主達も大勢入信していたのである。特に冀州や青洲では、州の長官たる牧さえも、心情的には太平道側に立っていたのである。それは、楊伯猷の危惧を更に高めていた。

楊伯猷は、密かに孫の唐周を都に呼び寄せ仕官させた。改革派の官僚達は、宦官唐衡の孫を登用することに難色を示したが、楊伯猷は押し切った。王宮に上がると、唐周は、馬元義の配下となった。楊伯猷は、馬元義の本性に気が付いていたのである。馬元義は、唐周の両親が太平道の信者であると知り唐周に信頼を寄せた。

馬元義は、快活な夢想家である。その馬元義が思い描く社会に、唐周も魅せられた。唐周は馬元義の右腕と成っていった。その為、馬元義は唐周に心許し、全てを語って聞かせていた。だから、楊伯猷は、馬元義と、ドン・ヂョンイン(董仲穎)の間柄も気づいていた。そこで、楊伯猷は、董仲穎を要注意人物として警戒していたが、これも王朝内では無視された。

初春、唐周は馬元義に呼ばれた。そして、革命の準備が整ったと告げられた。計画の骨子は、王宮を占拠し皇帝の身柄を確保する。それから、太平道を国教と定め社会改革に乗り出すというものであった。王宮を占拠する兵は、張曼成が率いている。張曼成が十万の大軍で王都に攻め込んだら、内部から王宮の門を開き一挙に占拠する計画である。

各地に展開している正規軍が王都奪還に動いたら、西方ではヂャン・ヨウ(張脩)のウードウミーダオ(五斗米道)が蜂起し、東方では冀州太平道が蜂起する手筈である。また、南方からの攻撃に対しては、リー・ボーツァィ(李波才)の豫州太平道が首都防衛線を張る手筈になっている。半年の間、王宮を占拠できれば、皇帝は意のままに成る筈である。そして、素早く北方のシィェンビー(鮮卑)族と手を結ぶ。更には、コグリョ(高句麗)のイイモ(伊夷謨)王とも和議を結び、東北を固める。そうなれば、太平道の革命は、定着できるだろう。そして、その決行日は三月五日と決まった。

唐周からその知らせを受けた楊伯猷は、素早く動いた。まず、馬元義を捕縛し、それから、内部蜂起に加担していた中常侍のシュフォン(徐奉)とフォンシュ(封諝)を捕縛した。徐奉と封諝には、その目の前で馬元義の車裂きの刑を見せた。徐奉と封諝は、減刑を願いで全てを吐露した。

すぐさま内通者は逮捕され、罪に応じて斬首された者、王都追放で済んだ者とに分けられた。その数は千に及んだ。狡猾なヂャン・ラン(張譲)は、既に世を去っていた先輩宦官達に罪を押し付けた。そうして上手く難局を逃れた張譲は、張角に事態を急報した。張角は、時を待たず全軍蜂起に打って出た。人々はこれをファンジンチーイー(黄巾起義)と呼んだ。

若く聡明な皇帝は、重臣を召集し献策を受けた。皇帝の信認厚きホワンフー・イーヂェン(皇甫義真)は、すぐさま党錮の禁を解き改革派の官僚を呼び戻すことを申し述べた。皇帝はこれを聞きいれ党錮の禁は解かれた。そして、大学者でもあるルー・ヅーシー(盧子幹)を呼び寄せ北中郎将に任じた。

盧子幹が討ちに行くのは愛弟子である張角である。張角は、恩師盧子幹が討伐隊の総大将だと知ると、本拠地ジュルー(鉅鹿)を捨て、グアンゾン(広宗)の城に籠り守りを固めた。その為、戦線は膠着した。そこへ軍監の宦官が派遣されてきた。その宦官は以前から盧子幹を疎んじていた。そこで、皇帝に「ヅーシーは戦う気がまったくありません。それに、賊の頭目張角は、嘗ての教え子です。だから多分に内通している恐れがあります」と報告した。この報告に皇帝は激怒し盧子幹は任を解かれた。

その後任に選ばれたのは、魔王ドン・ヂョンイン(董仲穎)である。しかし董仲穎こそまったく戦う気がない。董仲穎は、それが馬元義への供養だと思っているようである。そこで、董仲穎も程なく更迭されてしまった。董仲穎は、こんな処で自軍の兵を消耗されられるかと思っているので気にも留めていない。それよりも、直前に馬元義から聞かされていた「王宮を占拠し皇帝を抑える」という策に心を奪われていた。そこで自軍を引き連れさっさと郷里に引き揚げてしまった。そんな身勝手な董仲穎を処罰できないのが今の漢王朝であった。

皇甫義真は、国庫を開き正規軍を強化するように進言した。皇帝はこれに応え皇帝の私財まで投げ打ち正規軍を増兵した。そして大将軍には、皇后の兄フェァ・スイガオ(何遂高)を立てた。そして、皇甫義真を左中郎将。ヂュ・ゴンウェイ(朱公偉)を右中郎将として、黄巾起義の鎮圧に当たらせた。

今は、ポントゥォ(彭脱)と名を改めたリー・ブォウェン(李博文)の館には、ピーラン(毘蘭)の木がある。それは大木である。だから既に、樹皮は剥がれ落ち黄赤色の身を晒している。その毘蘭樹の袂に蠢く者がいる。やつれた唐周である。身なりも庶民の衣服である。しかし、彭脱は、すぐに唐周だと分かった。以前、王宮で一緒に働いたことがあったのである。それに、唐周が裏切り者だとも知っていた。董仲穎が郷里に引き揚げる前に、彭脱告げていったのである。

タンヂョウ(唐周)は、漢王朝軍の行動を告げたいと言った。それは、楊伯猷への裏切りである。彭脱はその情報を疑った。罠の可能性も高かった。しかし「話を聞こう」と言った。唐周の情報は正確だった。そして装備の状態、隊列の形態、更には正規軍の弱点と的確な情報であった。彭脱は、じっと唐周の目を見つめた。その眼は悲愁に染まっていた。唐周は、まだ二十三歳の若者の筈である。彭脱は「こいつは、死ぬ場所を探そうとしているな」と感じた。老革命家彭脱は、唐周の情報を信じることにした。

そして、ボーツァィ(波才)とバオ(宝)にその情報を告げた。初戦でヂュ・ゴンウェイ(朱公偉)の正規軍は大敗を喫した。朱公偉は皇甫義真が駐留していたチャンシェァ(長社)に逃げ延びた。そして長社は瞬く間に、豫州太平道十万の黄巾軍に包囲された。激戦の後、老革命家彭脱は、累々と横たわる屍の中に、若き唐周の遺骸を見出した。しかして、その泥に塗れた死顔は安堵に包まれていた。

~ チャーホァの願い ~

山間の小川を落ち椿の花が流れていく。その赤色の連なりを目にしてマー・チャーホァ(馬茶花)は軽い疲れを感じた。高密まではもう近い。そこで、旅の一行は小川の縁で休息を取ることにした。旅の一行はフェァ・シャオ(何邵)とチャーホァ(茶花)の夫婦、そして伴の者達である。その中に、倭人の身なりをした者がいる。この男の名は、フェァ・イー(何儀)というのだが、何邵の縁者ではない。何邵の父は学者だが、何儀の父は屠殺人である。名をフェァ・ユン(何雲)という。

屠殺人は、人々が命を繋ぐ為に、他の生き物の命を屠る。だから、神様が許す心正しき者にしかできない業である。その為ユン(雲)は、心清き人だった。その何雲夫婦がラビア姫の育ての親である。だから、何儀はラビア姫の義弟でありキ(鬼)国で育った。但し生まれはヤルホト(交河城)である。

三人の姉は、シマァ(斯海)国の剣の項荘、徒手の項佗、槍の項冠に嫁いでいる。鬼国の河童の大将は、兄のフェァ・ジー(何鶏)が継いでいる。そして、何儀は十六歳の時に従兄のバイフー(白狐)の許に修行に出された。今年で二十六歳に成ったがまだ修行の身である。その為まだ気楽な独り身である。

白狐は、太平道との取引を三人の配下に託している。冀州太平道は、バイロウ(白柔)である。そして、何儀は、豫州太平道を託されている。今回の何儀の旅は、インチュァン(潁川)から、鬼国までの長旅である。つまり、この旅の一行は白交易商団である。その一団にフェァ・シャオ(何邵)とチャーホァは加えてもらったのである。

先に述べたように何儀と、何邵の何一族の繋がりは薄い。しかし、何儀の何一族が漢王朝の中枢にいる。何皇后である。何皇后は、屠殺人何雲の何一族である。だから、何皇后の父フェァ・ヂェン(何真)と、何儀の父何雲は同族であり同じ屠殺人である。

何一族は、大規模な精肉業者の集団である。その精肉加工品を商っているのは、白商団である。だから、何皇后の財力を支えているのも白商団である。別の見方をすれば、漢王朝の多くの宦官が、白商団との繋がりで財貨を稼いでいる。その白商団を後ろ盾に、何皇后は王宮に昇ったのである。

実社会とは、なかなか複雑に入り組んだ構造で成り立っている。だから、改革派と守旧派という二原論では、真の王朝は見えてこない。加えて、改革派であれ守旧派であれ、漢王朝を倒し取って代わろうという者ではない。そんな覇道を性根に秘めているのは、今のところヂャン・マンチョン(張曼成)とドン・ヂョンイン(董仲穎)の二人だけである。

革命家張角や、ポントゥォ(彭脱)も、己が権力の頂点に立つ野心はない。張角や、彭脱が目指しているのは、民衆の為の国造りである。だから、皇帝が自ら先頭に立ち、王道を歩むのであれば、それに尽力するのは厭わないつもりである。

白狐の経営理念も同じである。白狐の信念は「経世済民」に尽きる。これは、父バイチュウ(白秋)からの遺伝である。だから、その民衆の為の国造りに、命をかけている張角や、彭脱達太平道を支援している。しかし、一方で、少しでも民衆の益に繋がりそうであれば、王宮の中にも入り込むのである。そして、それは義理人情や物欲からではない。己の楽しみの為である。

白秋にも、白狐にも、私財を溜め込む趣味はない。財貨は活かして使うべきであると思っている。その使い方が巧みであれば人生は面白い。人々の笑い顔が増えれば益々人生は楽しい。だから、白秋と白狐の「経世済民」は己が生きていく姿であり、自己表現である。自己表現の最も望ましい絵柄は、自分の行為によって相手が笑顔に成ってくれる図である。笑顔は、活力の証であり、その相互活力が依り良い国造りの基に成ると思っている。だから、白秋と白狐の行為は、義理人情からくる慈善事業ではない。ただ、ただ「経世済民」に己が生きがいを見ているだけである。

チャーホァが、初春の陽気に包まれた高密に到着したのは夕刻だった。チュクムの娘フーミー(狐米)が、シャオ(邵)に駆け寄り抱っこをねだった。父の顔を知らないフーミーには、やさしい何邵が父である。フーミーを抱いた何邵は、「起義することに成りました」と、カンチョン(鄭康成)先生に報告した。カンチョン先生は、「馬元義は、可哀相なことに成ったのう」と顔を曇らせて言った。

フーミーは、カンチョン先生の膝に歩み寄りその白く長い髭を触って笑っている。カンチョン先生は、フーミーを膝に抱くと「勝算はあるのか」と聞いた。何邵は、「張角は、本拠地ジュルー(鉅鹿)を捨て、グアンゾン(広宗)の城に籠り守りを固めている」「冀州攻撃の任にあたった北中郎将ヅーシー(盧子幹)先生は、包囲戦を取ったので、双方の死傷者は少ない」と初戦を報告した。

カンチョン先生は「ヅーシーも悩んでおろう」と嘆息した。フーミーは、カンチョン先生のため息に吹き流されるように、今度は、チャーホァの膝に座っている。フーミーの本名は、ヂェンファ(姫華)である。張角祖父ちゃんは、孫娘の行く末を不安に思い、母方の姫姓を名乗らせた。しかし、チュクムは、フーミーと愛称で呼ぶ。

ヂェンファは、多くの時をフーミー(狐米)草の芦原に寝かされて育った。チュクムは、芦原が好きなのだ。葦は稲の仲間にしては背丈が高い。だから葦原は、中に入り込むと空しか見えなくなる。逃げ隠れするには都合が良いが、その中に長く佇んで居ようとは思わない。その点フーミー草の芦原は、稲田のように背丈が低く、見通しが良い。更に、稲田のように水浸しではない。だから、ちょっと湿り気のある草原である。その湿り気も、初夏には涼を呼んで過ごし易い。その為、チュクムは、フーミーの芦原でぼ~っとしていることが多いのだ。それに、ゆらゆらと風にそよぐフーミー草だが、根はしっかりと張っているので、案外力強い草である。その安堵感もチュクムは、好きなのかも知れない。

チュクムがフーミー(狐米)と呼ぶものだから、誰もヂェンファとは呼ばない。ヂェンファも「ヂェンファこっちを向いて」と言われても振り向かない。「フーミーこっちを向いて」と、言えば振り向くのである。だからヂェンファは、フーミー草なのであろう。

フーミーは、二歳になったので言葉もしっかりしてきた。しかし「リンカル、リンカル」や「パオパオ」等、大人には意味が通じない言葉も多い。ただ「フーミーが『リンカル、リンカル』と、はしゃいだ日には、良く鬼火が立つ」と、ミヨン(美英)が言った。チュクムの剣の師匠バイヤン(白羊)は、「フーミーが『パオパオ』というと、卵が割れて雛が出てくることが多い」と言った。シカ(志賀)は「これは神様の言葉よ」という。だから皆もフーミーは今、神様の領域にいるのだと思っている。フーミーが、突然「イシュタル、イシュタル」と、楽しそうに踊りだした。チュクムは、そのフーミーの様子を見て「この戦さ負ける」と呟いた。

翌朝、フェァ・イー(何儀)は、チンダオ(青島)の港から倭国に旅立った。加太が「俺の空飛ぶ船で送ってやろうか」と言ったが、何儀は苦笑いし「また、今度」と慇懃(いんぎん)に断った。交易船は、風ばかりだけでなく艪も櫂もあり、潮の流れでも方向を決めることができる。しかし、加太の空飛ぶ船は風任せである。だから旅を急ぐ何儀には、無縁な乗り物である。この時期は、西風が強く吹く日が多い。だから何儀は、最短距離で鬼国の港を目指す予定である。

航路は、二通りある。「東海沿岸を南下し、ジャンチャン(長江)の河口の手前位から一気に東海を渡る」というのが南航路である。更に夷洲国(台湾)近くまで南下して、それから島伝いに北上するという手もある。これはシューフー(徐福)の航路である。

もう一つは、青島から東に向かい馬韓国の沿岸に到達し南下する航路である。どちらにも一長一短があるが、今回、何儀はこの航路を選ぶことにした。それに、もし南西の風に変わっても交易船なら東南への航路を保てる。しかし、加太の空飛ぶ船なら、南西の風に乗りラーラン(楽浪)郡辺りに飛んで行きかねない。それでは何儀の旅は遠回りになる。

何儀は、西域人より漢人の面立ちをしている。兄のフェァ・ジー(何鶏)は、伯父のサラクマ(沙羅隈)親方に良く似ている。しかし、漢人の面立ちをした何儀は、従姉のラビア姫の夫ナツハ(夏羽)に似ている。そして、屈強な体格も夏羽似である。幸いに血の繋がりはないので、助平ぇな処は似ていない。

そしてまだ独り身である。しかし二十六歳に成るので、ラビア姉さんも所帯を持たせようと助平ぇ夏羽に色々な娘を連れてこさせ見合せるのだが、何儀は交易に夢中で、そちらには目がゆかない。男色という訳ではない。旅の先々では遊郭へも通っているようである。それに太平道の信徒ではないのだが、革命運動に助力することに夢中に成っている。

特に今回の旅では、太平道の智の人フェ・シャオ(何邵)の俄か学徒に成っていた。商学は、バイフー(白狐)と、ラビア姉さんに学んだ。しかし、処世学の師匠は、何邵と決めた。何儀が、今回鬼国で調達しようとしている物は、火薬の材料である。倭国は火の国である。火薬の材料は多くがその火の国で採れる。

張角の弟で、豫州太平道の教祖ヂャン・バオ(張宝)は、化け学の人である。これまでの火薬は、お祭りの余興である花火にしか使われていない。しかし、張宝は、もっと強力な火薬は作れないかと、以前から研究を続けていた。一番の目的は、農地の開墾である。大きな岩を火薬で爆破できれば、農地の開墾は格段に進む。多くの流民には多くの農地が必要である。平地には既に水田が広がっている。だから、山野を開き、畑を作るのである。

張宝の先生、加太の話では、爆発には様々な発生原因があるらしい。最も強力なのは、火山の爆発である。これは、土気と火気に寄って生じるらしい。水気で生じる爆発もあるらしい。規模の大きい水蒸気爆発は、火山の近くで起きるようだ。これは流体の水が、火山の大きな火気に触れ、一気に気体の水蒸気に変わることで起きるそうだ。小さな水蒸気爆発なら、焼けた鍋底に水滴を垂らした際に起きる、あのジュッという奴である。しかし、ジュッでは大岩は砕けないとはいえ火山や大きな水蒸気爆発は、人の手に負える物ではない。完全密閉できる鉄の容器に、少量の水を入れ、火で燃え立たせても爆発は起きるそうである。しかし、そんな鉄器を作るには、まだ技術がない。そこで火薬である。

加太は、その火薬を作る鉱物を、数種類ほど張宝に教えてくれた。しかし、調合比までは教えてくれない。便利な道具は、直ぐに殺戮の道具に変わるからである。最近張宝は、牛馬位の大きさの岩なら砕ける火薬を開発した。そして早速、山野の開墾に乗り出していた。そこで、もっと多くの火薬が必要に成ってきたのである。

夜中、高密の館に泣き叫ぶ女の悲鳴が響いた。マー・チャーホァ(馬茶花)である。兄の凄惨な死を聞いた日から、チャーホァの夜驚症(やきょうしょう)は始まった。そこで夫のフェァ・シャオ(何邵)は、チャーホァを、高密に連れてきたのである。加太は、夜驚症は、薬では治せないと言った。しかし、心が落ち着けば治るかも知れないとも言った。だから、チュクムや、母のティェン・シー(田杏)の許に連れてきたのである。

チャーホァは、二十四歳に成っていた。流産し気の病に落ちたのは十七歳の時である。七年の歳月は、チャーホァの心を強くし、今回は、心を壊すことはなかった。しかし、どこかで無理をしているのであろう。それが、チャーホァの中に悪夢を生んでいるのである。目覚めたチャーホァは、悪夢のことを覚えていない。だから、昼間は平静である。しかし、夜中に起きるので睡眠不足に陥っているようである。その為、ぼんやりとしていることが多くなった。

フェァ・イー(何儀)が倭国に旅立った翌日、何邵もレンチョン(任城)に帰って行った。何邵は、任城に戻り、所用を済ませたら、張角が立て籠もるグアンゾン(広宗)の城へ向かうことにしている。黄巾軍は、ドウ・パンチュ(竇蒡楮)が束ねているが、今後の策について話し合う必要がある。

何邵は、冀州太平道の軍師なのである。もう一人のカンチョン(鄭康成)塾の三羽鴉ファン・シャオ(黄邵)は、豫州太平道の軍師を務めている。馬元義が生きていれば、彼は、荊州太平道の軍師を務める筈であった。

戦いの戦術なら各将軍がその豊富な戦闘経験から描く。しかし戦略は、武力だけではなく、経済状況の把握や、民衆心理の動きも掴んでおく必要がある。更には気象学などにも通じていなくては成らない。その為、武の人ではなく、智の人が求められるのである。

そして、荊州太平道では、美しき女軍師リンシン(林杏)が猛勉強中である。リンシンは、最強の武人マンチョン(曼成)の血を引く娘である。だから武の才能は天分のものがある。加えて夫のリャン(梁)から智を学べば末が楽しみである。そう二人のシャオ(邵)は信じている。

田起こしが始まり、田植えの準備が始まった。戦線は必然的に休戦状態である。皇甫義真が指揮を執る四万の正規軍も、実は寄せ集めの兵である。本当の武官は四千にも満たない。後は大半が百姓である。だから、戦さどころではない。米が取れなければ、来年は戦死者も出ない。大半の兵が餓死するからである。

それでも四千の武官達が勇み立ち、戦おうとしても、ボーツァィ(波才)の包囲軍は十万である。黄巾軍の主力は、山賊や食い詰めた流民である。その数一万は下らないので、皇甫義真に勝ち目はない。

皇甫義真は、この機に奇策を練り始めた。副将のヂュ・ゴンウェイ(朱公偉)は、一端故郷のフゥイジー(会稽)に戻った。兵を集める為である。それと気がかりな情報が届いていた。それも、朱公偉は、直接確かめたかったのである。皇甫義真も、西戎兵の大半を、ドン・ヂョンイン(董仲穎)が引き連れて帰ったので、兵の不足に悩んでいた。そこで、朱公偉が、海越兵を補充してくれるのを願っていたのである。

田植えがひと段落した頃、何儀が鬼国から張宝の許に帰ってきた。そして、ファン・シャオ(黄邵)が「火薬を使った攻城兵器が作れないか」と張宝に訪ねた。張宝は暫く考え「脅す位の武器なら作れるかも知れない」と答えた。

張宝の火薬も、まだ城壁を破壊する程の威力はない。しかし、牛馬程の岩なら割ることができる。それに音がすさまじい。だから「城内に投げ込めれば、城内は大混乱するであろう」という訳である。

波才が膝を打って「打ち網作戦か」と、満面の笑みを浮かべた。但し投げるのは網ではない。巨大な投擲機である。老革命家ポントゥォ(彭脱)が「シャオ殿、それは心理戦ですな。打つのは深夜でしょうな」と聞いた。黄邵は「流石は、リー・ブォウェン(李博文)様、否、今はポントゥォ様でしたね。その通りです。破壊力は、さほどなくても良いのです。毎夜、大きな音と、閃光が走れば、兵らは寝られないでしょう」と返した。張宝は「成程、その程度の爆裂弾なら直ぐにでも作れよう」と答え「では私は、早速工房に行って作業に入ろう」と立ち上がった。

すると黄邵が張宝を「暫しお待ちを。昨夜見せていただいたあれは何ですか?」と引き止め尋ねた。「嗚呼、あの幻灯機のことか。あんな物が何か戦さの役に立つのかね」と、張宝は黄邵を振り返った。黄邵は「バオ様、あの幻影は、大きくできますか? 例えば、白煙を焚き作った煙幕に映す位にですが」と更に訪ねた。「灯明を強くする必要があるが、火薬を使えば何とか成るかも知れないなぁ」と、張宝は思案顔で答えた。「では、それも作っていただけませんか」と、黄邵は頼んだ。張宝は「分かった」と言って工房へ向かった。

波才は「では俺は、巨大な投擲機を作らせに行こう」と投網の腰つきをして作業場に向かった。彭脱が「秋まで城を囲めれば、勝算は高くなりますなぁ」と言った。「ポントゥォ(彭脱)様は、官僚だっただけに、漢王朝の懐具合を良くご存じでしょう」と、黄邵が返した。彭脱は、独り言のように「荊洲は、今や南陽太平国が大勢を占めた。故に、漢王朝の税収は途絶えた。冀州と、青洲もまたしかり。漢王朝九州の内、この豫洲、冀州、青洲、荊洲の四州からの税収が途絶えれば、国庫は大損害じゃ。皇帝には、和睦の道しか残らんだろうのう」と呟いた。どうやら二人のシャオ(邵)は、経済戦を思い描いているようである。そして、中華を、太平道、五斗米道、漢王朝の三権分立に導こうとしているようである。

春の干潟では、海鳥達がカニや小魚を啄んでいる。曇天空は、今にも雨が落ちてきそうだが、どうにか持ち堪えている。ヂュ・ゴンウェイ(朱公偉)の小隊は、海越の村々を回り少しずつ兵が増えている。朱公偉は、あまり期待していなかったのだが、山越からの入隊者もかなりの数が上がった。山越が皆、張曼成に付いた訳ではなさそうだ。

問題は南越である。南越は、繰り返し漢王朝に反旗を翻してきた。南越が多く暮らすのは、中華の最南端ジャオジー(交趾)である。六年前に、南越が大きな反乱を起こした。漢王朝では、交趾の反乱と呼んでいる。何度も鎮圧に失敗し、最後に朱公偉が送られた。朱公偉は、巧みな戦術で交趾の反乱を鎮圧した。それ以降は目立った動きはなかったのだが、最近怪しい情報が届いた。南越の一団が、青洲のチュクムの村を襲ったらしいのだ。意味不明な事件である。

南越と太平道に、繋がりはない筈だが気になる話である。万が一にでも、太平道と南越に繋がりがあれば厄介なことに成るかも知れない。朱公偉は、慎重な男である。先の大敗は、内部の情報が漏れたとしか考えられない。黄巾軍は、常に朱公偉軍の先手を行くのである。そして、見事に弱点を突いてきた。これは、かなり正確な極秘情報が漏れたとしか考えようがない。

更に、不思議なことに、王宮からは、「大敗の責任を取らせ更迭する」と言う命令が届かない。先に更迭された盧子幹将軍や、董仲穎将軍よりも手酷い敗北だったにも関わらずにである。考えられるのは、王宮内部に、この情報漏洩を知る者がいたのではないかという推測である。もしそうであれば、そのことをもみ消す為に、先の大敗を不問にしているのかも知れない。漢王朝内部といえども、単純に敵味方とは言えないのである。そのことを熟知している朱公偉は、南越の件も確かめておきたいのである。

更に先の鎮圧の際に南越にも伝手(つて)ができた。だから南越からも二千ほどの兵が集められそうである。山越、海越、南越から五千に近い増兵ができれば、太平道の鎮圧に際して大きな力に成る。そう、朱公偉は、踏んでいるのである。

初夏、張角が病に倒れた。しかし、これは極秘である。急遽、荊洲太平道にリャン(梁)が呼び戻された。張梁は、三兄弟の中で最も人心が厚かった。更に美丈夫なので、特に女子供に好かれた。張梁とリンシン(林杏)は、絵に描いたような美男美女の夫婦である。リンシンは、今、三人目の子を宿している。だから、張梁は、単身グアンゾン(広宗)の城に向かった。

長兄張角の容態は危篤に近かった。胸を病んでいるようである。そして、七夕の夜に、愛妻ユェファ(月華)ことユナ(優奈)の許に旅立った。最後は、喘息に因る窒息死だった。葬儀は行われなかった。遺骸は、チュクムと、親族だけが見送り密かに埋葬された。張宝は見送れなかった。幹部で見送れたのは、何邵とパンチュだけである。今は、漢王朝との交戦中なので仕方なかった。

突然の窒息死だったので、今際(いまわ)の言葉もない。魂は、チュクムが青洲に持ち帰った。そして魂送りの儀式は、青洲で執り行われることになった。その神事は、チュクムと、チャーホァだけで行われる。チュクムは、曾祖母から、魂送りの儀式を伝えられていた。だから、チュクムが行う魂送りの儀式は、シャマン(呪術師)の儀式である。

今、革命家張角の魂は、河鵜の中に宿っている。チュクムは、ジームォ(即墨)のサイト(斎殿)からこの河鵜を空に放つ。そして、張角の魂は天に還される。しかし、馬元義の魂は、五体を引き裂かれ都の闇を彷徨っている筈である。だから、チャーホァは、兄の魂を張角に託した。張角の魂は間違いなく、馬元義の魂を、天に還してくれることだろう。それだけがチャーホァの小さな願いだった。

~ 南越の傭兵団 ~

梅雨の晴れ間が広がった。チュクムは、フーミー(狐米)とチャーホァを伴って、久しぶりにチンダオ(青島)を訪れた。勿論加太の空飛ぶ船に乗る為ではない。青い海原が見たかったのだ。加太の館もすっかり修復が済んでいた。そして、旅の警護はバイヤン(白羊)と数名の剣士だけである。先頃の襲撃の件は謎が残るが、漢王朝も青洲まで回す軍隊は持ち合わせていないだろう。今は、王都洛陽を守るのに手がいっぱいである。

皇甫義真が、どうにか長社で持ちこたえているものの、王都洛陽には王手が掛かっている。加えて冀州への討伐軍も籠城戦で足止めである。とても青洲までは手が回らない。それに青洲太平道は、武装蜂起をしていない。更に、青洲での漢王朝の長は、チュクムの昔馴染みの友達であるしかし二人は、親子ほど歳が離れている。

その男ファン・ズーイェン(黄子琰)が青洲に赴任してきたのは、チュクムが三歳の時である。だから、長い付き合いである。でも、黄子琰が、州都のリンズー(臨淄)から、わざわざ高密までやってきるのはチュクムに会う為だけではない。黄子琰の主な目的は、カンチョン(鄭康成)先生に会う為である。黄子琰は、二十代で王宮の中枢にまで上り詰めた秀才である。そして、皇帝の先生をしていたこともある。つまり大学者でもある。

黄子琰は、幼くして父を亡くし祖父のファン・シーイン(黄世英)に育てられた。黄世英も世に聞こえた大学者である。そして、三公の一人でもあり高官だった。しかし、悪官リャン・ブォヂュオ(梁伯卓)に一人で楯突き罷免された経験も持つ硬骨漢であった。更に曾祖父のファン・シィァン(黄香)も大学者であり伝説にさえなった孝子である。そんな一族の血を黄子琰は、真っ直ぐに引き継いでいるのである。だから、四十路を過ぎ青洲の長官と成った今でも、自らの足で、鄭康成先生の教えを請いにやってきるのである。

しかし、教えを請うとは言っても、書見台を間に学問書を前にする訳ではない。台に載っているのは、茶と手土産の菓子である。つまりその様は茶飲み友達である。そこで、チュクムも、その傍らで茶飲み友達だったという訳である。そしてその間柄は、多くの州人が知るところである。その為に、青洲の官史達も、青洲太平道を危険視してはいない。むしろ、官史の中にも多くの信徒がいる位である。

ここ青洲では、政教分離が進んでいる。だから、政と教は、すみ分け共立している。冀州での様子も同じだった。その為に、張角達が武装蜂起した時も、冀州の州軍は動かず、都洛陽から討伐軍が送られたのである。

しかし数万もの大軍を送るゆとりは今の漢王朝にはない。そこで、討伐軍は、道ながらに各州軍や、豪族の私兵を吸収しつつ冀州に攻めいる算段であった。しかし、冀州に入ると、冀州の州軍には、極めて非協力的な県尉が多かった。加えて寄せ集めの官軍の中には、太平道への内通者までも出る始末である。だから、張角が立て籠もる広宗城の攻城戦が一向に進まないのである。

まして、それより東部の青洲まで、討伐軍を送る余裕は今の漢王朝にはない。その上に青洲の官史の大半が、長官の黄子琰と同じように、都落ちさせられた者達である。だから、今の漢王朝に対して恨みはあっても、忠誠心は乏しいのである。更には、武官ですらチュクムの見えざる力で慰撫されている。そのような訳で、青洲太平道に敵対しようとする官史達は、青洲には見当たらないのである。

加えて、その官史達の多くがカンチョン塾の門下生である。鄭康成先生の師匠は、ディウー・シンシィェン(第五興先)という。第五興先は、嘗て太学の先生であった。そして世に聞こえた大学者である。その第五興先が、国相として、鄭康成先生の故郷高密に赴任していた。だから、鄭康成先生は、王朝からの誘いを断ってまでも、高密に戻ったのである。それは、再び第五興先先生に学ぼうという気持ちが強かったからである。

鄭康成先生が故郷高密に戻って程なく、第五興先先生は栄転し、高密を去った。だが、鄭康成先生は、先駆者である気骨の士ヂャォチー(趙岐)の塾を引き継ぎ今に至っている。その為、高密のカンチョン塾は、都洛陽の太学にも劣らないと評判なのである。

黄子琰には、もう一人先生がいた。ドウ・ヨウピン(竇游平)である。竇游平は、太学時代の恩師である。だから、張角と黄子琰は、太学での竇游平先生の同門である。張角が牢獄に繋がれる前年に、竇游平先生と、高潔の士チェン・ヂョンジュ(陳仲挙)が討たれた。そして、黄子琰も都落ちである。もし、この三人が健在であれば、張角は、投獄の憂き目には遭わなかった筈である。

チュクム一行が、チンダオ(青島)で初夏の陽気を楽しんでいると、長官黄子琰が訪ねてきた。折り入って話しておきたいことがあるというのである。それは、チュクムの将来に大きな影響がありそうだった。それに別れの挨拶でも有った。太平道が武装蜂起をしたので、王朝では政変が起きていた。皇帝は守旧派の意見を抑え、改革派の多くを呼び戻しているらしい。皇甫義真がその最たる存在であるが、最もその政策に影響を与えているのは、ヤン・ブォヨウ(楊伯猷)である。

楊伯猷は、孫タンヂョウ(唐周)を間諜に仕立て、太平道の革命を阻止した男である。楊伯猷は、改革派でも守旧派でもない。あえて言えば王党派である。王朝を守る為には、改革派であれ守旧派であれ利用する。要は時節に応じて適材適所で用いるのである。その為に、楊伯猷は、見る人に寄っては温情の人であり、また非情の冷徹漢にも映る。しかし、孤燈の人楊伯猷は、周りの評価や既定方針は気にとめない。そして今、楊伯猷にとって必要な人材は、改革派として左遷されていた者達なのだ。守旧派は大激怒し、楊伯猷を殺めようと企む者もいたが気に止めない。その為、黄子琰も返り咲くことに成った。

黄子琰が、チュクムに伝えたかったことは「ファンジンチーイー(黄巾起義)は、程なく鎮圧される」と、いうことである。左遷されていた改革派は、地方の豪族の子弟でもある。だから、彼らは多くの私兵を率いている。そして、その数は国軍に勝る。その膨大な私軍が、黄巾軍に襲いかかるのである。したがって黄巾軍は、半年と持たないだろうという予見である。

黄子琰は、チュクムに「それらと正面から戦ってはいけない」と諭した。彼らの弱点は、結束力の弱さである。「全ての私軍を合わせれば国軍に勝る」とは言っても、それは烏合の衆である。だから、「各私軍の親分達が、俺が俺がと天下を競い合うだろう。その状況をしっかり見据え、襲ってくる者があれば各個撃破をして青洲を守れ。そうすれば、十年は持ち堪えられるだろう」という進言である。

更に、「この世は、正か邪か。或は善人か悪人か。そして、改革派か守旧派かと二元論で成り立つものではない。正が邪に成り、善人が悪人にも変わり、改革派でもなく、守旧派でもない強かな者が潜んでいる。だから清流に流されるな。大河には濁流もある。太平の世を作りたければ、何事にも、清濁併せ呑む気持が必要だ。大河の激流には、正面から立ち向かっても防げない。流すべきところは流し、激流を弱め安寧を保つのだ。そのような、政策に最も長けているのが、楊伯猷だ。そして先頃、青島でチュクム達を襲撃させた黒幕も、やはり楊伯猷だ」と告げた。

楊伯猷は、あの襲撃で「必要であれば、青洲といえど襲撃できる」ということを知らしめた。そして更に、それが南越であるという謎を残した。それは、青洲黄巾軍が迂闊に青洲を空けられないという警戒を生む筈である。事実、黄巾軍の総大将パンチュは、青洲の黄巾軍を冀州には動かさなかった。もし、三州の黄巾軍が敗北した場合、太平道の民が逃げる先は青洲である。だから、青洲は何としても守っておく必要があった。

直接襲撃したのは、南越の傭兵達であったが、黄子琰は、実は南越も一枚岩ではないと教えてくれた。楊伯猷は、南越で差別分断策動を用いているそうである。だから、黄子琰は、チュクムに、南越のもう一方の勢力を探れと言った。もし、その勢力と連携できれば、漢王朝の勢力も二分できる。東の端と南の端で、同時に抵抗戦を行えば、更に持ち堪えられるだろうというのだった。チュクムは、黄子琰のその言葉をしっかりと心に留めた。

その女戦士は見事に膨よかな胸をしていた。革の鎧は身を守る為よりも、その巨きな乳房を支える為に作られているようである。しかし、その手足や腹筋は鍛えられ、鋼の刃さえ跳ね返しそうである。上背も高く周りの男達よりも大きい。そして、明らかに最強の女戦士である。その胸をも覆う黒髪の中には、端正な顔立ちがある。二重の目は眼光が鋭い。そしてそれは、怨を含んだ光である。女戦士の名は、コウ・ジャファ(孔嘉華)という。

総帥ヂャン・マンチョン(張曼成)は、「南越が何をしにきたのか?」と訝しがった。張曼成の弟は、南越に殺されている。そして、山越と南越は長く争ってきた。しかし、南越の族長を名乗る男と、この女戦士孔嘉華は、黄巾軍に参戦したいと三千の兵を率いてきたのである。教祖の張梁は、兄張角の代わりに冀州へ行って留守である。そこで、教母のヂャン・リンシン(張林杏)が応対に出た。身重のリンシンは、額に汗を浮かべながら、二人に対した。

南越の族長を名乗る男は小男である。上背はリンシンより低い。だから、女戦士ジャファとは頭一つ違う。しかし、その顔立ちは優しく賢さが面に表れている。名はリュ・ジャレン(呂嘉仁)と言った。鎧に身を包んではいるが、どう見ても武人というよりは学者か商人のようである。そして、二人は夫婦らしい。更には、互いに再婚であり、ジャファの亡夫と、ジャレンの妻子は、共に朱公偉に殺されていた。だから、黄巾軍に参戦するのは、仇の朱公偉と戦う為である。

六年前、南越でジャオヂー(交趾)の反乱と呼ばれる動乱が有った。交趾郡とは、漢王朝の呼び名である。ジャレン達にとって交州は南越国である。だから、その戦いは、漢王朝からの独立戦争であった。侵略された祖国を取り戻す戦いである。その独立戦争を鎮圧したのが、朱公偉である。女戦士ジャファの夫は、その独立軍の指導者の一人だった。

夫の名はヂャオ・グゥォダー(趙国達)と言った。まだ二十歳の若さだった。世が世ならば、南越国の王にも成れた男である。新妻ジャファは十六歳だった。長男ヂャオ・ジャジィェン(趙嘉建)を産んだばかりだった。その日から新妻ジャファは、女戦士と成り、朱公偉の首を掻き斬ることだけを思い生きてきた。

ジャレンの妻子も、朱公偉の兵に無残に殺された。そして、引き連れてきた三千の兵も、皆同じ境遇である。それ以外の利害は何もない。この話を聞き張曼成の南越への恨みは、この義勇軍三千に対しては消えた。その思いは、イェンソン(岩松)も同じだった。だから、南越義勇軍三千は、岩松指揮下に入ることに成った。

南海の陽光が揺らめき水底に差し込んでいる。海中では、飴色の肌をした人魚姫達が漁に精を出している。海藻や、貝類や、海老蟹など食材に成りそうなものは、皆腰の網に入れていく。短い腰巻だけを身につけた南海の海女達は、滑らかな泳ぎで海中を舞う。まるでイルカ(海豚)のようである。そして、老いた海女達は、イルカ(海豚)体形だ。しかし、若い海女達は、まだトビウオ(飛魚)のように細くて優美な体形である。彼女らは、海中の飛天であろうか。それほどまでに美しい。

そんな海中の飛天達が、賑やかにお喋りをしながら浜に上がってきた。浜には、漢王朝の騎兵が待ち構えていた。朱公偉の隊である。朱公偉は、馬上から「ヂャオ・チュンユー(趙春嫗)という娘は居るか」と尋ねた。するとひときわ背の高い娘が、朱公偉の前に立ちはだかった。

朱公偉は海水を滴らせている美乳に目が行った。チュンユー(春嫗)はその視線に物怖じすることなく「私が、ヂャオ・チュンユーです」と誇らしげに胸を張った。他の海女達は、その愛らしい臀部や、胸や手足に入れ墨が施されていたが、チュンユーの身体には入れ墨がなかった。彼女は王都洛陽育ちなのである。だから、漢人の生活様式の中で育ち、入れ墨はない。そして、言葉使いも洛陽の都言葉である。どちらかと言えば、朱公偉の方が、海越訛りが残っている位である。

都育ちの娘が何故この南洋の地に居るのかと言えば、この娘は南越人なのである。しかし、母は都の人だった。父はジャオヂー(交趾)の反乱で戦死した。だから、母と都に戻り暮らしていたのだ。都には祖父が居り祖父は漢王朝の高官だった。その祖父とは、ヤン・ブォヨウ(楊伯猷)である。つまり趙春嫗は、楊伯猷の孫娘である。

父は、ヂャオ・ヂョンシー(趙仲始)という名で南越国の王族の末裔だった。そこへ楊伯猷は妾に産ませたヤン・ルェイイン(楊瑞英)を嫁がせたのである。大物宦官タンチー(唐祁)の養子タンホン(唐衡)へ嫁がせたヤン・ルイホァ(楊瑞華)とは、また腹が違う。楊伯猷には幾人もの妾がおり、その娘達は要所要所に嫁がせているのである。だから孫の数も多い。中にはまだ会ったこともない孫もいる。楊伯猷は、優れた孫にしか興味がない。だから、楊瑞華が産んだタンヂョウ(唐周)は、お気に入りの孫だった。

楊伯猷の感覚では、間諜もまた人生修業の一つである。人の心の内に忍び込むことができなければ、人を束ねることはできない。そう考えている楊伯猷にとって唐周は、最も期待をかけていた孫だった。しかし、若さゆえの純真が、生きるしたたかさを凌いでしまった。確かに楊伯猷から見ても馬元義は、輝いている男だった。しかし、あの真っ直ぐな性根は、楊伯猷には操れない。人間は少し歪んでいる位が丁度良い。今の大将軍フェ・スイガオ(何遂高)等は、その丁度良い人間である。

何遂高の父は屠殺人である。だから、何遂高は人柄だけが良い良家の息子ではない。人の面倒見が良くて所謂親分肌なのだが、ただ人が良いだけではない。そこそこに歪んだ人生を送ってきた男である。楊伯猷には、そんな人間が好ましい。

孫娘チュンユー(春嫗)も真っ直ぐな人生は歩めていない。彼女の父趙仲始は、南越の中心的な人物だった。南越の豪族リャンロン(梁龍)と南越の民に心ひかれた南海太守コウジー(孔芝)が漢王朝に反旗を翻した時、趙仲始はその間に入って奔走した。しかし、朱公偉に依って反乱軍が鎮圧されると、その戦禍に巻き込まれて命を落とした。

彼女の兄ヂャオ・グゥォダー(趙国達)は、反乱軍に身を投じ戦死した。チュンユーと、兄のグゥォダー(国達)は母が違う。兄の母は、反乱軍の親玉リャン・ロン(梁龍)の妹リャン・ヂュユェン(梁竹媛)である。ヂュユェン(竹媛)は女戦士だった。飛刀の使い手である。しかし、とても優しい人だった。チュンユーの母ルェイイン(瑞英)が、夫趙仲始の側室として都から嫁いで来た時も、ルェイインを気遣ってくれた。そして、「慣れない田舎暮らしに困っているだろう」と良く相談に乗ってくれた。その姿は、まるで実の姉妹のようであると人々は囁いた。だから、チュンユーと、グゥォダーの兄妹仲もとても良かった。

チュンユーは、ヂュユェンに飛刀を教えてもらった。ヂュユェンは、チュンユーには、武芸の素質があると褒め称えてくれた。しかし、愛しい人々は交趾の反乱で亡くなった。漢王朝軍の捕虜となった母ルェイインとチュンユーは、楊伯猷の娘と孫だと分かり丁重に都に送られた。チュンユーは、十三歳の乙女だった。

楊伯猷は、孫娘チュンユーに目を留めた。容姿の良さばかりではない。眼光が鋭いのだ。楊伯猷は、ヤン(楊)家の護衛隊長リー・ズームォ(李子墨)をチュンユーの師とした。チュンユーは、十八歳の時、南越に戻った。李子墨と南越の傭兵団を作る為である。この傭兵団がチンダオ(青島)でチュクムを襲撃した。

南越傭兵団の初仕事は散々な結果だった。チュンユーは無事だったが、恋人のリュ・マーウー(呂馬呉)は深手を負った。幸い一命は取り留めたが、右手はいまだに不自由である。恋人マーウー(馬呉)は、今の反乱軍の首領リュ・ジャレン(呂嘉仁)の弟である。但し、ジャレン(嘉仁)達からすれば反乱軍ではない。漢王朝軍こそが侵略者であり、ジャレン達は、それに抵抗する南越独立軍なのである。だから、漢王朝の傭兵になった弟マーウーは、裏切り者である。兄ジャレンにとって弟マーウーは、国を捨て女に走った不甲斐無い奴である。だから二人は絶縁状態である。

リュ・ジャレンの後妻となったコウ・ジャファ(孔嘉華)は、チュンユーの兄ヂャオ・グゥォダーの妻だった。だから二人は義理の姉妹である。しかし今、ジャファ(嘉華)は、夫の命を奪った朱公偉と同じ位に、チュンユーへの怒りを滾らせている。ジャファにとってチュンユーは、許し難い裏切り者なのである。

この南越の裏切り者達を、南越に導き寄せている者がいる。シー・ウェイイェン(士威彦)という南越の老害である。ウェイイェン(威彦)は、先頃まで荊州の南郡ウー(巫)県の県令を務めていた。しかし、元々シー(士)一族は南越の名門である。だが、漢王朝に取り入りリュ・ジャレン達との関係は良くない。リュ・ジャレン達が南越独立志向派だとすると、シー・ウェイイェン一族は、漢王朝事大志向派である。

四十七歳に成るシー・ウェイイェンは、知恵者であり現実主義者である。だから、南越独立は現実的な志向ではないと考えている。それよりも漢王朝の力を背景に南越を平和裏に治めたが良いと考えている。だから、リュ・ジャレンの考えとは相いれない。しかし、リュ・ジャレン達南越独立志向派と、シー・ウェイイェン達漢王朝事大志向派が、直接的に武力衝突することはない。志向は違っても、共に南越の将来を思い描いているということは認め合っているのである。

朱公偉が石垣の門を潜った。目の前に鮮やかな赤いザクロ(石榴)の花が咲いている。やはり南国なのだ。都洛陽に比べると開花時期が早い。朱公偉には、前を歩くチュンユーがその赤い花に重なって見えた。

チュンユーは、既に海女の姿ではない。だから、その円熟した裸体は、裾の長い真紅の漢服に包まれている。しかし、歩くにつれ深衣の裾が揺ら揺らと優雅になびく。その動きは官能的ですらある。朱公偉は暫く見とれていた。

すると「いあやぁ~遠路はるばるご苦労様です」と、館の奥から人の良さそうな男が出てきた。この初老の男がシー・ウェイイェンである。屋敷に通されると、朱公偉は挨拶もそこそこに「で、いかがでしょう」とシー・ウェイイェンに訪ねた。彼は、にこやかに笑うと「将軍がお望み通り二千の兵を集めて居ります。宜しかったですかな?」と答えた。朱公偉は、安堵の吐息を付き「大夫(たいふ)だから、正直にお話しするが、実は海越を集めるのに苦労しましてなぁ。大夫にお願いしていた二千が集まらなければ弱った事態に成るところでした。真に感謝します」と、深々と頭を下げた。

シー・ウェイイェンは「これは、これは勿体ないお言葉。将軍どうぞ頭を御上げください」と恐縮した。すると奥から「兄上、宴席が整いました」と男が入ってきた。シー・ウェイイェンは「おう、そうか。そうか。だがまず将軍にご挨拶せよ」と男を促した。男は「シー・ウェイイェンの弟シー・イー(士壱)と申します。この度は、私が将軍のお供をさせて頂きます」と深々と頭を下げた。そして、「さぁさぁ宴席へ」と朱公偉を促した。

翌日、朱公偉の新たな南越義勇軍二千とチュンユー達南越傭兵団は、皇甫義真が立て籠もる長社に向けて出発した。海越と山越の三千は先に長社に向かったので、朱公偉が集めた兵は五千である。程なく、この五千の越人部隊と、コウ・ジャファの南越義勇軍三千は、長社の戦いで相まみえることになる。

~ 夢の彼方へ ~

薄暗い広場の片隅で、膝を抱いて蹲(うづくまり)り泣いている少年が居る。寒風が少年をいたぶる。腹を空かせた野犬の群れが少年に目を光らせている。通行人は暖炉を目指し家路を急ぐ。忘れられた少年は小刻みに肩を震わす。誰も時世を語らない。誰も何も見てはいない。誰も雨だれの音に耳を傾けない。時世に引き裂かれた少年は独りたたずんでいる。その少年の背を叩くものがいた。張角である。張角は、引き裂かれた少年馬元義の魂を優しく包み込むと、共に天に還って行った。チュクムは、チャーホァを見やり頷いた。チャーホァは、目にいっぱい涙を浮かべて微笑んだ。

曇天の鉛色を一筋の火球が切り裂き巨星が落ちた。ヂャン・マンチョン(張曼成)が討たれたのである。マンチョン(曼成)を捕らえ斬首したのは、南陽太守のチン・チュチー(秦初起)という男である。チュチー(初起)は、先頃までジャンシャー(江夏)郡の都尉だった。しかし、その武勇を買われて南陽郡の太守に栄転したのである。

秦初起に武を仕込んだのは他ならぬ張曼成である。秦初起は、張曼成討伐隊の隊士だった。十六歳で討伐隊に入隊した時の十人隊長が張曼成だったのである。そして、守旧派の宦官の縁者を取り調べ罰したことで、張曼成が武官を罷免された時は三十一歳だった。多くの隊士が張曼成の後を追って漢王朝を捨てた。しかし秦初起は辞められなかった。妻子が居り両親を養い一家の暮らしを支えていた。それに五百人の隊士を率いる屯長に成ったばかりだった。屯長に任じてくれたのも張曼成である。

秦初起が十六歳で張曼成の部下に成った時、同じ歳の隊士がいた。ヂャォ・ヂョンホン(趙仲弘)という名で、十三歳で入隊していた。ヂョンホン(仲弘)は、漢王朝の法を司る御吏という高級官僚の家柄だった。しかし、この時一族は誅殺され生き残った者も行方知れずだった。兄達も皆殺され男子で生き残ったのは、討伐隊に居た趙仲弘だけである。

趙仲弘にも魔の手が伸びてきたが、張曼成が守った。だから趙仲弘は、張曼成と一緒に漢王朝を捨てた。秦初起は羨ましかった。そして寂しかった。趙仲弘は無二の友であった。十六歳で初めて女を知ったのも一緒である。薄暗い遊郭の狭い部屋で、二人とも三擦り半で果てた。それは後々までも、二人の愉快な思い出である。遊郭に連れて行ってくれたのも張曼成隊長である。

盗賊団との戦闘では、二人は互いに命を救いあった。どちらがどれだけ助けたは分からない。それほど討伐軍は戦いに明け暮れていた。張曼成が昇進するに連れて、二人の階級も上がっていった。二人は張曼成の右腕、左腕だと誰もが認めていた。

張曼成が盗伐軍の将軍になった時二人は、五百人の隊士を率いる討伐隊の大隊長に成った。張曼成将軍には欠かせない二人だった。守旧派の縁者を取り調べ罰したのは、秦初起の隊だった。その者は、裏で盗賊団を操り私腹を肥やしていた。

秦初起は貧しい家の出である。だから、貧しさゆえに盗賊団に身を落とした者には寛容な一面も見せた。しかし、先の男のような者は許せなかった。証拠を押さえると、即刻全財産を没収し獄に繋いだ。守旧派の高官は、討伐隊に圧力をかけてきた。

張曼成将軍は、秦初起を庇い高官の要求を蹴った。張曼成の心は、既に腐敗した漢王朝から離れ、民衆による太平の世を作ることに傾いていたのである。だから、罷免された時も「俺は、何もお前を庇って辞める訳じゃない。そもそも俺は山賊だ。だが恩人ができた。その恩人が漢王朝を守っていたので、俺も今日まで漢王朝を守ってきた。だが今回の件で、改めて腐れ切った漢王朝を目にした。だから、俺は漢王朝を見限っただけだ。チュチー(初起)よ。気に病むな。お前は、お前の家族を守れ」と言って落ち込む秦初起を励ましてくれた。

それから秦初起は、武功を上げ南陽太守にまで昇り詰めた。王都を守る為に、大将軍フェァ・スイガオ(何遂高)は、秦初起に精鋭部隊を総動員し付けた。これは秦初起にとっても負けられない戦いとなった。それに、張曼成を他人の手に掛けさせたくはなかった。張曼成の最期は、誇り高く送らせたかった。

激戦の末、張曼成を捕らえると、群衆を集め公開処刑を行うと触れさせた。民衆は、張曼成を神と讃えよう。西域では、反乱軍の王が十字架に掛けられ神に成ったと、大秦国(ローマ)人に聞いたことがある。張曼成は神に相応しい。少なくとも秦初起達隊士にとって、張曼成は常々軍神だった。

秦初起は、落涙をせぬように手早く処刑の采配を振りおろした。「人の世に熱あれ、人間に光りあれ」と叫んだ張曼成に群衆は皆叫び声を共鳴させた。秦初起は、張曼成の遺骸を、シェンシャン(神上)の丘に埋葬した。そして、張曼成を縛った大木をその上に打ち立て「太平天国神上」と刻ませた。

皆を見下ろす高座に、身重のヂャン・リンシン(張林杏)が座っている。その傍らには軍装のまま岩松が仁王立ちに立っている。そして、リンシン(林杏)に代わって張曼成の遺言を読み上げた。「一、私が亡き後は、ヂャォ・ヂョンホン(趙仲弘)が総帥と成り皆を率いる。二、黄巾軍の大将軍はハン・ヂョン(韓忠)とする。三、戦況が悪化すれば、イェンソン(岩松)が南陽太平国の民を青洲に逃げ延びさせる。黄巾軍はこの退路を死守せよ」読み終わると岩松は、片足を床に打ち鳴らし「糞っ」と憤った。リンシンがそっと岩松の手を取った。岩松は、嗚咽を堪え「ヂョンホン、ハン・ヂョン、頼んだぞ」と言った。二人も涙を抑え「この命にかけて」と決意を表明した。

異様な臭いが部屋の中を覆っている。喉を詰まらせそうな異臭でもあり、案外美味しそうな匂いでもある。この異様な臭いの元は、内臓の煮込み鍋である。張曼成の家は、父が亡くなりジリ貧だった。満足な食事もままならない始末である。

この内臓肉は、張曼成の幼馴染が持ってきてくれる。その幼馴染の家は、大きな肉屋である。内臓肉は、精肉に比べ、腐敗が速いので売り物には成らない。しかし、幼馴染は小さい時からその内臓肉の料理を食べ慣れている。うまく手を加えれば、これがなかなか美味い。そして、彼は内臓肉の調理にも慣れたものである。だから、飢え死にしそうな張曼成の一家の為に、腕を振るっているのである。

肉屋の幼馴染は、少年とは思えない位に大男だが、笑顔に愛嬌がある。だが、張曼成と互角に暴れまわる悪童である。その肉屋の幼馴染の名は、フェァ・スイガオ(何遂高)という。その傍らで張曼成と一緒に何遂高の手伝いをする華奢な少年がいる。名をグゥォ・シォン(郭勝)という。張曼成と、何遂高と、郭勝は大親友である。

郭勝の家も貧しいが、一応名家の末席に名を連ねる家柄なので、領地もあり米には困らない。中でも屑米はタダ同然である。だから、米は郭勝が持ってきてくれる。そうやって、どうにか張曼成の一家は食べ凌いできた。

しかし、それでは先がない。十四歳に成った時、張曼成は、山賊団に身を投じた。山賊の頭目は、武陵郡の蛮族、山越(さんえつ)の白虎である。張曼成は、身体が大きく腕力に勝るので一発採用であった。

張曼成の就職が決まると、三人はお別れ会をした。それは涙のお別れ会だった。きっと、三人が生きて再会できることはない筈である。郭勝も宦官となり王宮に上がることが決まっていた。何遂高だけは、この町に残り肉屋の大親分に成ることだろう。いずれにしても三人の夢の彼方は、同じ方角には向かっていかない定めと成った。

それから二十九年の歳月が流れ三人は無事再会できた。肉屋の何遂高は、漢王朝の高官に成っていた。宦官に成った郭勝も出世し十常侍に名を連ねていた。張曼成は武官を辞め、今は荊州太平道の総帥である。呼びかけ人は何遂高である。後宮から外に出られなかった郭勝も出世したので、たまには王宮の外に出られるように成ったのである。

転戦続きで、都に腰を落ち着けることがなかった張曼成も、今や自由の身である。歳月とは面白いもので、ナンヤン(南陽)に残るのは、肉屋の大親分何遂高の筈だったが、何遂高は王宮の住人となり、明日の行方さえ分からない山賊だった張曼成が、南陽に暮らしているのである。

肉屋の大親分何遂高が王宮の住人と成ったのは、郭勝が呼び寄せたからである。郭勝は、何遂高の異母妹フェァ・シンヂェン(何杏貞)を後宮に入れたのである。シンヂェン(杏貞)は、何遂高の妹だけに大女である。しかし、何遂高のように横には膨れていない。すらりと背が高い美人である。その為に、他の女官よりも頭一つ飛び出ている。だから、おのずと皇帝の目にとまった。

何杏貞が皇帝の寵愛を受けるように成ると、郭勝は何遂高を王宮に呼び寄せた。宦官にもいくつかの派閥があり傍から見るより大変なのである。だから幼馴染の何遂高が、王宮に居てくれれば心強いのである。

何遂高は、手広く商いを行っている商人なので、読み書きや金勘定にも長けている。そして、大勢の人を使うので、人当たりも上手である。いつも愛嬌のある笑顔を絶やさない。しかし、大男で腕っ節も強いので威厳もある。何しろ本性は屠殺人である。包丁一本で牛一頭を捌ける男である。その迫力は、ドン・ヂョンイン(董仲穎)に並び立つ。だから、身分賤しき者なれど、案外豪族の坊ちゃま達にも人気がある。中でも、袁氏の総領息子ユエン・ベンチュ(袁本初)が、何遂高に好感を寄せている。

袁氏は、高官を幾人も出している大豪族である。そんな様子で案外何遂高の王宮での居心地は悪くない。ある朝いやな夢を見て目覚めた。程なく夢の中身は思い出せなくなった。しかし、妙に気がかりである。そこで、旧友との再会を思い立った。場所は、南陽の肉屋である。そして、酒の肴は内臓肉の煮込み鍋である。話の花が咲いたのは、後宮の話題である。

後宮は、高官と成った何遂高でさえ知らない世界である。「シォンは良いのう。毎日王宮の美女達に囲まれて」と張曼成がいうと「いやぁ~。私は山賊暮らしに憧れるよ。後宮の務めは気苦労ばかりだ」と、郭勝がため息をついた。何遂高が「女の戦いは、男の戦い以上らしいぞ。とてもマンチョンには勤まらん世界らしいぞ」と言葉を添えた。

今、後宮の長は皇帝の生母であるドン・シェンユェン(董慎媛)である。董太后と呼ばれている。シェンユェン(慎媛)は、張曼成達と同年代なので四十三歳である。生まれ育ちは冀州の河間国である。張角の故郷より、もう少しポーハイ(渤海)に近い。豊かな土地柄であるが、董慎媛が嫁いだ劉氏は、その家柄ほどには豊かではなかった。

先の皇帝である桓帝も河間劉氏である。しかし、河間劉氏も数多ある。だからその領地も大小有る。董慎媛が嫁いだ劉氏は、その中でも小さな領主である。だから財力なら何遂高の方が数十倍豊かである。つまり「俺は、高祖劉邦の末裔だぞ」という誇りだけで生きているのである。

その劉氏も、董慎媛が子を生して程なく病死した。その子劉宏が今の皇帝である。しかし、劉宏が皇帝に成るまでは貧乏暮しである。だから董慎媛は、倹約家でその名のように慎み深い。皇帝劉宏の最初の妃は宋氏である。宋皇后を立てたのは、改革派の筆頭ドウ・ヨウピン(竇游平)であった。それは、竇游平の娘ドウ・ミィァォ(竇妙)が、引き続き後宮の長であるということを意味していた。

竇氏と宋皇后は同郷人である。また、董慎媛の一人息子劉宏を皇帝に立てたのも竇游平である。竇游平達改革派が劉宏を選んだのは、貧しく後ろ盾が居ない「高祖劉邦の末裔」だからである。権勢を誇る皇族や、外戚が、王朝を蝕んできたことを竇游平達改革派は、嫌というほど知っている。だから聖王を成すには、極力貧相な家柄が望ましいのである。董慎媛親子は、その条件に打って付けだった。董慎媛も権力欲に走る人格ではない。十八歳で夫を亡くした董慎媛は苦労人である。だから、人への気遣いも怠らない。しかし、そこに守旧派が漬け込む隙も生まれた。

竇游平が討たれ、その娘竇太后ミィァォ(竇妙)が悲嘆のうちに亡くなると、後宮の実権は董太后に移った。そして、早速守旧派が取り入った。そして、竇太后の息がかかった宋皇后に無実の罪を着せ廃した。これで、改革派の芽は絶った。次に御しやすい皇后を立てる必要が出てきたのだが、後ろに有力な皇族や豪族が付いている者は避けたい。そこで、郭勝が、何遂高の妹で貴人に成っていたフェァ・シンヂェン(何杏貞)を押した。

しかし「あまりにも身分が低すぎる」と反対する者も出た。郭勝は、その口をみな金で塞いだ。金は大商人バイフー(白狐)から出ていると、守旧派の高官達は察している。そして、何杏貞も白商団の一族である。漢王朝の寿命は長くないことは、多くの高官達が察していた。だから蓄財に賢明なのである。そういう風潮なので、家柄より金である。

更にその風潮を煽ったのが董太后である。皇太后董慎媛は、権力欲に興味が向いていない。しかしその分、金銭欲は強い。無理もない、貧しく身分の高さだけを心の頼りに生きてきたのである。「金は何より大事である」と身に沁みているのである。

夫が亡くなると役職の収入は途絶えた。そして、狭い領地からの税収だけでは、やりくりできなくなった。仕方がないので、先祖達の遺品を売りさばきながら家を守ってきた。そして、その経験から売官の発想が生まれた。官位を売るのである。健全な王朝であれば、その実務に長けた者をその官職に就かせる。しかし、金で官職に付いた者には、実務は期待できない。そこで、どうでも良い官職を次々に作り出した。

更には罷免も連発された。派閥争いに負け罷免されるのは、まだ理解できる。それは戦さと同じである。しかし、この罷免は、些細なことで起きる。そして罷免されたら、金で官位を買い取り復職するのである。この金の循環が定着すると、みな蓄財に走ることに成ってきた。皇太后董慎媛は、理論闘争に始まった派閥政治を、金権政治に変えたのである。今や政治哲学より実利が優先するのである。だから太学の地位も落ちた。先人達の知恵を学び、是か非かを論ずるのではなく「それは儲かるか、儲からないか」が政策の判断材料に変わったのである。そういう状況なので、商売人上がりの何遂高の存在は時の人なのである。

何杏貞には金銭欲がない。そんな欲は必要なかったのである。異母兄何遂高は、年の離れた妹に甘い。何遂高にとって何杏貞は、娘のような存在である。だから、欲しいものは何でも買い与えた。衣服や高価な宝飾品を買う時も何杏貞は、自分で金を払ったことはない。だから、現金を目にしたのは大人になってからである。「物を買うのには金銭が必要だ」という感覚がないのである。だから、金銭欲が生まれる素地がない。

何杏貞の一番の欲は、権力欲である。何でも自分が一番でないと気がすまないのである。加えて背丈も高い。だから実際の視線も上から目線である。何杏貞が顔を上げて話をするのは、兄の大男何遂高位である。

しかし、高慢ちきではない。目下の者にはとても優しい。何不自由なく育っているので、人に対して妬みや恨みがないのである。だから、兄譲りの笑顔で人に接するのである。その為取り巻きがとても多い。そして、肉屋の娘なのだが王侯貴族の扱いである。

何杏貞が街に行く時は、使用人以外にも数十人の友人と称する一団が付いてくるのである。その大半が両家の子女である。そんな育ちをしているので何杏貞の身のこなしは優雅である。何杏貞が街を歩けば「大輪の花が街を歩いている」と人々は口々に賞賛した。

後宮に入ってもそれは変わらない。だから、皇帝の寵愛を受け皇子も儲けた。しかし、何杏貞には別の面がある。自分の前に立ちはだかる者には容赦がないのである。ただ「邪魔よ。どいて」という高飛車な態度は取らない。「ふっ」と憂鬱な溜息を吐くのである。すると、取り巻きがその邪魔な存在を省いてくれるのである。したたかな女であるが本人にはその自覚がない。何しろ自分から手を下す訳ではないので「したたか者」という自覚が生まれないのである。そこが難点だと兄のスイガオ(何遂高)は気が付いている。

兄は「少し甘やかし過ぎたかなぁ」とも思うのだが、今さら悔いても遅いのである。その上、あの笑顔で「兄上、兄上」と寄ってこられると、ついついまた甘やかしてしまう。困ったものだとは思いつつ妹の身を守り続けているのである。

親友の郭勝が「もう少し、厳しくいうべきところは、お前がきつくいうべきだぞ」と言った。「分かってはいるのだがなぁ。あの笑顔を見るとなぁ」と然(さし)もの何遂高も歯切れが悪い。仕舞には「お前から言ってくれんか」と郭勝に縋(すが)るのである。

郭勝は空かさず「駄目だ。私は宦官故、妻は持てないが、縦しんばシンヂェン(杏貞)お嬢を妻にしていたら、とっくに尻に敷かれている。何で意見などできようか」と答えた。何遂高は「あいつぁ俺に似て気が強いからなぁ」と自嘲気味に笑った。

それから「マンチョン(曼成)の嫁にでもしないと、夫に成った男は難儀をするぞ」と張曼成の肩を叩いて笑った。しかし張曼成は「俺も駄目だ。娘にはからきし甘いらしい。だから、娘のリンシン(林杏)も気が強い女に育った」と笑った。それから三人は大笑いである。この再会の後、郭勝は太平道に入信した。そして、何遂高も張角達改革派の理想に心惹かれ始めた。「人生が金だけではつまらん」と思い始めたのである。

~ モンドゥー(孟徳)借りを返す ~

ホワンフー・イーヂェン(皇甫義真)には焦りが生じていた。もう一月もすれば雨期が始まる。雨期に入ると溢れる大河に水攻めにされかねない。そうなると今でさえ苦しい兵糧が持たなくなる。だから、何としても城を打って出て攻撃戦に持ち込みたい。しかし、今の兵の数では遊撃戦による各個撃破さえ難しい。それに、黄巾軍の妖術戦にも頭を痛めていた。夜な夜な火の玉が城内に飛来し轟音を立てる。眠れなくて気が変に成った兵の中には「黄巾軍には鬼神が付いている」と脅え騒ぎ出す者も出ていた。更には城壁を乗り越えんばかりに魔物の幻影が浮かんだ。やはり気の弱い兵の中には「黄巾軍には天の魔神が付いている」と騒ぎ出す者も出ている。その為に士気は落ち、攻撃どころではない。加えて、どうも城内には黄巾軍の間諜が多数入り込んでいる節がある。そいつらが、更に騒ぎを煽り立てているようである。しかし、急ごしらえで募った百姓の兵と、太平道の百姓との区別をつけるのは至難の技である。皇甫義真は、ほとほと困り果てていた。

籠城戦は二月近くに及んでいる。兵の食欲は十分満たしているが、睡眠欲は妖術戦に奪われている。更に満たせていないのが兵の性欲である。攻撃戦であれば、兵達は襲った村々で、それぞれに性欲を満たす。犠牲になるのは女子供である。そして、負けた男達は惨殺の対象である。しかし、籠城戦ではそんな悪辣な性欲の捌け口も叶わない。

皇甫義真は、そんな戦さの負の面に我慢が成らない。武人皇甫義真にとって戦いは美学である。そして、無抵抗の女子供や百姓をいたぶるのは武人の誉れに泥を塗る行いである。だが、軍隊は誉れ高き武人だけで組織される訳ではない。そこで皇甫義真は、長期戦に及ぶ場合必ず遊女を伴ってくる。そして非戦闘員を手に掛けた者は厳罰に処すのである。しかし、この戦さは短期決戦の積りだったので、遊女を伴ってこなかった。その為に場内では男色も広まり、少年兵の中には無理やり蹂躙される者も出ている。そんな場内の様子を煽るように、黄巾軍は、投擲機で春画を投げ込んでくるように成った。更に攻城用の櫓の上では、裸体を晒した遊女達が艶めかしく踊っている。ついには、若い兵の中から逃亡兵まで出る始末である。

勝敗を決めるのは武力だけではない。勇猛な兵が力を発揮できるのは攻撃の時だけである。長期戦で怖いのは病気と風紀の乱れである。一人の敵を殺めるのは容易ではない。二人の敵を倒し、一人の自軍の兵が倒れれば満足いく勝利である。しかし、現実には敵味方双方の死傷者は拮抗する。無傷の勝利はまずない。しかし、病の殺傷能力は高い。そして、籠城戦では死病が蔓延しやすい。心の病も厄介である。それは、戦意を削ぎ、逃亡兵を増長する。だから武人の誉れなど気にとめない軍師は、その策を駆使する。最善の策は「戦わずして勝つことだ」と彼等はいう。だがそれは、皇甫義真には受け入れがたい戦い方である。

奇策は皇甫義真も認める処である。だから、国士無双と呼ばれた韓信の策や、斉の軍師田単の策からは多くのものを学んだ。中でも田単の火牛の計は痛快である。美人計は皇甫義真の気性に合わないが、趁火打劫(ちんかだこう)を卑怯な手だと思う気持ちもない。いずれにしても、最後の勝利は武で掴むというのが皇甫義真の策である。

黄巾軍の軍師は、ファン・シャオ(黄邵)という若い男だと皇甫義真は聞かされている。噂によるとシャオ(邵)は、ファンジンチーイー(黄巾起義)に由って天下三分の計を模索していると聞いた。天下三分の計とは、太平道と益州の五斗米道が、漢王朝に並び立つということのようである。まったく小癪な奴である。漢王朝の守護人皇甫義真としては到底許せる話ではない。だから皇甫義真としては、何としても攻撃に転じ太平道を殲滅(せんめつ)せねば成らないのである。

田の水が温んできた頃、朱公偉が五千の兵を引き連れ戻ってきた。但し、長社の城は、黄巾軍に幾重にも囲まれているので、城外に待機している。そこへ、更に五千の精鋭を引き連れた騎都尉のツァオ・モンドゥー(曹孟徳)が援軍として送られてきた、この兵は皇帝の直属の騎兵隊である。だから、寄せ集めの軍ではなく正規軍である。統率も取れ勇猛な軍である。その軍を率いるモンドゥー(孟徳)は、まだ二十九歳の若さである。皇甫義真とは親子程も歳が離れている。

この若造に手柄を立てさせようと送り出したのは、大将軍のフェァ・スイガオ(何遂高)である。何遂高は皇甫義真と同じ歳なので、やはり曹孟徳とは親子程の歳の差である。何遂高は、どうやらユエン・ベンチュ(袁本初)と、この曹孟徳の二人を腹心として育てたいようである。袁本初も曹孟徳も両家の子息だが、自由気ままで暴れ者である。性格は随分違うのだが、取り巻きに素性の宜しくない輩が多いところは良く似ている。その為に高官達からの評判はすこぶる良くない。しかし、何遂高もその素性は屠殺人である。だから、それ位の悪童が好きなのである。

曹孟徳は妖かしの輩は嫌いである。しかし、太平道に対して嫌悪感はない。曹孟徳の調べでは、太平道は邪教ではないようだ。どうも革命党の匂いがする。曹孟徳自身が革命家に成るつもりはないが、革命家は嫌いではない。利権にばかり走る高官達よりも余程まともな人間であると思っている。だから、「タイピンダオを殲滅するぞ」というような皇甫義真の気概は持ち合わせていない。しかし、大将軍何遂高の顔を潰す訳にはいかないので、この戦さは負けられない。

長社城の北方に曹孟徳の正規軍五千。南方に朱公偉の越軍五千を擁した皇甫義真は、奇策に打って出ることにした。それは、田単の火牛の計である。普通に牛を暴走させても、黄巾軍には百姓が多い。多少暴れる牛馬など直ぐに静まらせてしまう。しかし、尻尾に篝火を結わえられた牛の暴走は止まらない。更に角には短剣を括りつけているので危険極まりない。眼には眼を、火には火をの策である。

牛は兵糧用に引いてきたのが多数残っていた。そこで、未だ明けやらぬ早朝、南北の門を同時に開き、火牛を追いたてた。尻に火がついた牛の勢いは、騎馬隊や四頭立ての重戦車に劣らない。包囲網は瞬く間に割れた。そこへ南北から、曹孟徳と朱公偉各5千が雪崩れこんできた。

曹孟徳の騎馬隊は、魚燐の陣形で黄巾軍の防衛線を突き崩し、長社城に迫った。朱公偉は、自らが先陣に立ち偃月(えんげつ)の陣形で切り込んだ。朱公偉の奮戦に越軍は奮い立ち、後方の歩兵も防衛線の裂け目をぐりぐりと広げていった。その様子を城壁から見ていた皇甫義真は、全軍を打って出させた。そして、曹孟徳の騎馬隊を一旦長社城に引き込むと、北門を閉じた。それから、波才が率いる西門の黄巾軍本陣と対した。南門も閉じ、朱公偉の部隊を西門に集結させると、皇甫義真は、城壁を背に鶴翼(かくよく)の陣形で臨んだ。そこから、俄か仕立ての軍と、正規軍の差が明らかとなった。半日で、黄巾軍は壊滅状態に陥った。夕暮れ前、総帥の波才が曹孟徳の部隊に討たれた。波才を討ち取られた黄巾軍は、長社の西にあるヤンディ(陽翟)の城に逃げ込んだ。形成は逆転し黄巾軍は、陽翟の城での籠城を余儀なくされた。

陽翟城の攻略で手柄を立てた男がいた。ユェグァ(越瓜)売りの男である。「フーチュン(富春)の瓜~ フーチュンの瓜~ 甘味乗ったる フーチュンの瓜~ 噛めば染み出す涼やかな フーチュンの瓜~」と、にこやかに男は荷馬車を牽いて行く。荷台には沢山の桶が積まれており、桶の中には越瓜の浅漬けが入っている。その後ろから同じような荷馬車が三台付いて来る。

城門で止められた瓜売りの男は、長閑に煙草の煙を吹かしている。城門には、物売り達の長い列が連なっている。腹が減っては戦さはできない。それに明日の命も知れない兵士達は金払いも良い。そこで、近隣の百姓達が物売りにやってきているのである。

官軍も包囲網を廻らせて兵糧攻めにする気はないので、物売りには寛容である。物売り達は、どちらが勝とうが良いので、双方の軍に物を売っている。新鮮な菜物は特に需要が高い。しかし、瓜売りは、「フーチュン(富春)の瓜~」と売り声を張り上げている。もし、本当に富春から、ここ陽翟まできたのであれば、早くて二十日、ゆっくりした旅ならひと月以上は掛った筈である。門番の衛兵は、その点を問い質した。

男は言った。「今年の瓜はできが良かったばい。甘みも香りも上等たい。何せユェグァ(越瓜)やけんね。ユェグァは、やっぱりフーチュンたい。フーチュンのユェグァは、都でも引っ張りだこたい。だけん毎年、都まで行商の旅に出るとたいね。そいに、都に着いた時は、良か塩梅に漬物(つけもん)になっとるばい。都で瓜の漬物ば売り終わったら、今度は着物や何やら、都の物(もん)ば仕入れて、そいば、売り売りフーチュン(富春)に帰るったいね。良か商売やろう」そういうと男は、桶から黄色い大根の漬物を取り出した。「このコンコン(漬物)ば食わんね。がばい旨かよ。遠慮せんで良かよ。こりゃ売り物やなかけん。オイ(俺)達ン、飯のおかずたい。良か良か遠慮はいらんばい。まだこの桶ン中にバサラカはいっとうけん。良か良か」と男は、衛兵達に黄色い大根の漬物を押し付けている。

黄巾軍の衛兵達もちょっと前までは百姓である。だから、その珍しい漬物に興味津々である。ひとりの衛兵が「この黄色い色はどうして出しているんだ」と尋ねた。男は「ウコンたい」と言った。「嗚呼、ウコンかぁ」とその兵士は納得して頷いている。別の衛兵が「後ろの荷馬車は何だ」と聞いた。男は「嗚呼、全部瓜。フーチュン(富春)の瓜~ 甘味乗ったる フーチュンの瓜~~~ばい。そいで、あれが長男で、あれが次男。最後の一台が三男たい。後、この馬が、ゴンで、あの馬が、ドン、あれは、ジョン、最後がガンたい。この荷馬車はオイ(俺)のばってん。あの荷馬車は隣のリー(鯉)しゃんからの借り物(もん)で、その後ろが裏田のフー(鮒)しゃんので、その次が前のマン(鰻)しゃんのたい。借り賃は都の酒ちゅうことに成っとるばい。良かろンで村中で宴会たい。良かろ。あんたもかたる?(貴方も参加するか?)無理。そうやろうねぇ~。フーチュンまでは遠かもんねぇ。やっぱ無理。良か良か。今度機会があったら寄って。フーチュンのスン・ヂョン(孫鍾)っち尋ねりゃ直ぐ分かっけん。良か良か遠慮せんでん良かけん。寄って」と男は人懐っこく話も長い。門番の衛兵たちは顔を見合わせ、苦笑するとスン・ヂョン(孫鍾)に「行け行け」と手で合図した。孫鍾は、にっこり笑うと「フーチュンの瓜~ 甘味乗ったる フーチュンの瓜~」と場内に消えた。

夜半、場内より火の手が上がった。それを合図に皇甫義真は、兵を動かした。但し、南門は攻めなかった。北門が場内より開けられた。そこへ曹孟徳の騎馬隊が突入した。辻辻で火の手が上がり、城内は大混乱に陥った。人々は、攻撃を受けていない南門から、次々に逃げ出した。夜明け陽翟の城は陥落した。城を落としたのは、孫鍾の漬物桶に潜んでいた越軍の兵達である。

孫鍾は、朱公偉の縁筋である。孫鍾の妻はシー・タイユー(施台与)という名で、海越の漁村海塩の出である。朱公偉の幼名もまたシー・ロン(施龍)であった。シー・ロンの父は、幼い頃に海越族の反乱で亡くなっていた。そして、タイユー(台与)の父もその一族であった。反乱に敗れた後、ロン(龍)は母と伯父ヂュ・モンヂョン(朱孟忠)に引き取られ、朱公偉と名を改めた。

孫鍾の妻タイユーは、やはり母と共に、母の実家チィェンタン(銭唐)県の伯父に引き取られて行った。タイユーは、ロンより三つ歳上の従姉弟である。彼の子守は従姉弟タイユーの役割だった。しかし、反乱に敗れた後は互いに音信が途絶えていた。将軍となり、増兵に訪れた朱公偉は、タイユー姉の行方を尋ね歩いた。そして、富春に嫁いでいたタイユー姉に再会した。

タイユー姉の夫孫鍾は、真っ先に朱公偉の召集に応じ、周辺の仲間たちも募ってくれた。しかし、孫鍾自身は人が良いのが取柄で、あまり兵に向く男ではなかった。だが、孫鍾とタイユー姉の三人の息子達は、機敏で期待できる兵だった。特に次男のスン・ウェンタイ(孫文台)は、勇猛だった伯父を思い浮かばせた。伯父は、海越の指導者だった。だから、タイユー姉も幼い時から学問を納めていた。朱公偉に読み書きを教えてくれたのもタイユー姉である。

孫鍾は根っからの百姓で、戦さで人を切れる豪胆さはない。しかし、臆病者ではなかった。そこで、朱公偉の策に真っ先に志願してくれた。そして「フーチュン(富春)の瓜~ 甘味乗ったる フーチュンの瓜~」である。だから、今回の戦功は一身に孫鍾のものである。しかし、孫鍾は、その褒章を辞退し、替わりに次男坊と三男坊を、朱公偉に託し鍛えてほしいと頼んだ。

次男のウェンタイ(文台)は、武官だったこともあるそうだ。仮とはいえ県尉だったこともあるようだ。しかし、所帯を持ち子が生まれると、孫鍾とタイユー姉の夫婦は、息子を呼び戻し武官を辞めさせた。所帯を持ち、子を育てるには百姓の方が手堅い。武官はいつ命を落とすかもしれない危うい職業である。母は戦さで身内を亡くすのは懲り懲りであった。だから渋る孫文台を説き伏せて、武官を辞めさせたのである。この次男が後の世で孫堅と呼ばれる英雄である。

母に懇願され武官を辞めた孫文台だったが、彼は海越の指導者だった祖父様の血を引いたようである。だから、百姓仕事には身が入らなかった。そこで、孫鍾夫婦は諦めて、孫文台を武官に戻すことに決めたのだ。そして、三男も兄に便乗した。朱公偉は、タイユー姉の頼みをしかと引き受けた。

月明かりの中を落ち延びゆく一群が居る。波才が討たれ、陽翟城の黄巾軍が敗れるとファン・シャオ(黄邵)は、シーファ(西華)への撤退を皆に促した。西華には、老革命家ポントゥォ(彭脱)が率いる黄巾軍が駐留していた。ここを拠点に再度巻き直しを図る積りである。農民軍とは言え西華には、まだ黄巾軍十万が居た。陽翟から落ち延びた黄巾軍もまだ五万は居る筈である。だから、漢王朝軍四万を迎え撃つのには十分である。

西華までは馬を駆れば一日で走れる道だが、年寄りや女子供も多い。だから二日の逃避行に成るだろう。シャオ(邵)は、殿(しんがり)部隊を率い、教母リュ・ヤーイー(呂芽衣)と黄邵の妻リュ・シァォファン(呂小芳)の姉妹が先頭で皆を導いた。教祖張宝は、開戦前に冀州のジュルー(鉅鹿)に向かっていた。張角の容態悪化の知らせを聞いたからである。だから、教母ヤーイー(呂衣)と張宝の娘シァォメイ(小梅)とは、その時が今生の別れと成ってしまった。

その敗残群に対し皇甫義真は、追撃隊を出さなかった。兵力を温存して置きたかったのである。西華で一気に叩くつもりである。老革命家彭脱は三重に前線を固めた。皇甫義真は、四万の黄巾軍を三重に突き破らないと西華に近寄れないのである。しかし、武人皇甫義真には確信があり、文人彭脱には誤算があった。それは軍の質である。

皇帝の直属騎兵隊を率いる曹孟徳を筆頭に皇甫義真の軍の質は最上である。それに対して黄巾軍は烏合の衆である。質としての戦力は十倍以上の差がある。つまり黄巾軍十数万に対して、皇甫義真の軍は四十数万の兵力があることになる。その為に三重の防衛線は三日で破られた。

しかし、黄巾軍の死傷者は意外に少ない。ヤバイ!! と思ったら戦わずしてさっさと逃げるのである。特に曹孟徳の騎兵隊が突入してくれば、明らかにヤバイ!! のである。曹孟徳の騎兵隊の役目は、防衛線の突破なので逃げ出した黄巾兵を惨殺することはしない。そこで、曹孟徳の後に付き従うように黄巾軍が走って逃げているという奇妙な光景も広がっている。中には、曹孟徳の脇を駆け抜けながら「宜しくなぁ~い」と愛嬌笑いを投げ掛け逃げていくひょうきんな輩もいる。

曹孟徳も「まったく、タイピンダオには、猫目のような変な奴らが多いなぁ」とその逃げ足に苦笑している。兎も角、そんな前線の様子なので、彭脱の防衛線は三日しか持たなかった。だが、籠城戦は十日の間持ち堪えた。城壁で指揮に当たっていた彭脱は矢を受け瀕死の事態に落ちた。遂に黄邵は、敗北を認め逃避行を命じた。落ち行く先は青洲である。黄巾軍と太平道の信徒数十万は、分散しそれぞれに逃避行を始めた。

黄邵は、リィゥ・ビー(劉辟)とフェ・イー(何儀)に各五千の黄巾軍を率いらせ、自らが指揮する五千で錯乱戦を展開した。そうして少しでも逃避群の時間を稼いだのである。各五千の黄巾軍は選りすぐった兵なので、良く奮戦した。しかし、西華の攻城戦で、豫州黄巾軍は、大半壊滅した。もう反乱軍とは言えない有様である。

そこで皇甫義真は、曹孟徳に残党狩りを託し、自らは冀州討伐に向かった。そして、朱公偉の軍はもう一方の荊州討伐へ向かった。朱公偉の軍に、西華の攻城戦で目覚ましい活躍をした男がいた。その男はこの先、曹孟徳に並び立つ男に育つ。その名は、朱公偉の子飼いスン・ウェンタイ(孫文台)である。朱公偉は早速孫文台を引き立て、瓜売りの男孫鍾との約束を果たしたのである。孫鍾は息子の活躍を見届けると再び「フーチュンの瓜~ フーチュンの瓜~ 甘味乗ったる フーチュンの瓜~ 噛めば染み出す涼やかな フーチュンの瓜~」と戦場を後にした。

荷馬車に、老体が横たわっている。その傍らで懸命に教母リュ・ヤーイー(呂芽衣)とその妹で黄邵の妻リュ・シァォファン(呂小芳)が看病をしている。しかし、老革命家彭脱の意識は戻らない。

逃避行から三日目、曹孟徳の討伐隊に止められた。曹孟徳は、深手を負い横たわる彭脱を見つめた。兵の一人が「こいつは、賊軍の将彭脱です」と言った。曹孟徳は暫し考えて「いや、この人は私の知人だ。リー・ブォウェン(李博文)殿と言ってな。昔、随分世話に成った。痛ましい姿でお会いしましたなぁブォウェン(博文)殿」と言って馬を下りると李博文の傍らに歩み寄った。それから「御妻女のリーファ(麗華)様ではないが、どなたですかな」とヤーイー(芽衣)に訪ねた。

ヤーイーは「義妹でございます」と答えた。曹孟徳は「さようか。それにしてもブォウェン殿の容態は芳しくない。どうですかな妹御よ。この先に私の郷里が在ります。妻にもブォウェン殿からの恩義の件は、以前から良々話しています故、私の郷里で養生をなさいませんか」と誘いかけた。

ヤーイーは、曹孟徳が自分達の正体に気が付いていることを察していた。だから罠かも知れないとも思ったが、申し出は良策でもある。ヤーイーは、顔を上げ曹孟徳の目を見つめた。その眼に偽りの陰は見えない。だから「宜しくお願いします」と深く頭を下げた。曹孟徳は「そこの五人隊前へ。この御一行を、我が家へお連れしろ」と命じた。

敗軍の将の一行を見送ると副官が「宜しかったのですか」と曹孟徳に訪ねた。彼は「借りは返さないとな」というと馬を返し再び残党狩りに向かった。その後、ヤーイーは、曹孟徳の郷里で義兄李博文の回復を待ち、ポン・リーファ(彭麗華)の実家ポンチョン(彭城)に移った。それからリーファ(麗華)を都から呼び寄せると、まだ傷が癒えない李博文を託した。そして自身は、逃避群を率いて高密のチュクムの許に急いだ。

その後、回復した傷が癒えた李博文と彭麗華の夫婦も高密に到着した。李博文は再び名を改めた。老革命家彭脱は、西華の野に死したのである。それから李博文は、青洲黄巾軍の名策士として生きていくことになる。李博文と、曹孟徳の奇妙な縁は、この先も面白く絡み合っていくことに成るのである。

~ 死んだ男の残したもの ~

天河の底が抜けたのかと思うほどの大雨が降り続いた。その為に休戦状態が続いている。城外は沼地のようで在り、これでは軍を起こしても、兵馬に代掻きをさせるようなものである。既に田植えは終わっており、今さら代掻きの必要性はない。そこで両軍とも体制の立て直しに精を出している。

岩松の直面する心配事は、せっかく田植えを済ませた稲が浮きはしないかということ位である。ヂャォ・ヂョンホン(趙仲弘)は思慮深く、その妻シャーホァ(夏華)は、肝っ玉母さんでおおらかな女である。そして、農水協同組合の長であり皆の信頼も高い。その為、総帥と成った趙仲弘の許には多くの民が集まり、南陽太平国は勢いを取り戻した。

教祖の張梁は冀州に行って不在だが、教母リンシン(林杏)への信頼は揺るぎない。人々は張曼成の偉業はリンシンに引き継がれると信じている。そして、母となるリンシンの資質には更に美しき磨きが掛ってきた。

一方で、リンシンと趙仲弘は、避難部隊の準備も進めている。趙仲弘は、極めて冷静な男である。そもそも趙仲弘のヂャォ(趙)家は、法を司る家柄である。父も祖父も一族は皆漢王朝の高級官僚であった。一方でその誇り高さは、宦官や下賤の民を見下す側面もあった。趙仲弘はその家風に反発し、ひとり家を出て武官に成った。しかし、法を司ることで培ってきた一族の冷静な面は失っていない。その為、この戦いは程なく敗北するだろうと見ている。

そこで、趙仲弘、リンシン、岩松の三人は、青洲への避難を計画しているのである。そして、趙仲弘は、既に死ぬ覚悟を決めている。「死んでこそ残せるものがある」と、趙仲弘は冷静な目で判断しているのである。だから、避難部隊は教母リンシンが率いる。リンシンに率いられていれば、避難民は希望を失わない。

ワンジョン(宛城)からの脱出組は約二万。途中の町々で合流する者達を含めると、避難民は六万に達すると趙仲弘は見ている。その大半が女子供と傷病人である。六万の避難部隊を守るのは岩松である。そして、その主力は女戦士コウ・ジャファと南越義勇軍三千だ。

女戦士ジャファ(嘉華)は、憎き朱公偉との直接対決を望んでいた。しかし、身重のリンシンを見て、まずはこの避難部隊を守ろうと心を変えた。そして、城を守る兵と、兵達の世話をする年寄りだけが籠城戦を戦いぬくことになった。その数約四万である。死守部隊は、例え落城しようとも、ここで奮戦した分だけ避難部隊の安全な退路が確保できると確信している。だから、黄巾死守部隊の士気は高まっている。

梅雨の晴れ間を縫って朱公偉の軍が到着した。朱公偉は、張曼成を討った南陽郡太守のチン・チュチー(秦初起)と、荊州刺史のシュ・モンユー(徐孟玉)を傘下に加えると一万八千の精鋭で宛城を包囲した。間一髪、リンシンが率いる避難部隊二万は脱出を終え青洲に向かっていた。

趙仲弘率いる約四万の荊州黄巾軍は、再三に渡る攻撃を良く跳ね返した。せめて、ひと月は持ちこたえたかった。そして、死を覚悟している黄巾死守部隊は夏まで奮戦した。つまり朱公偉は、ふた月宛城を落とせないでいた。王朝内では、朱公偉を更迭しようとする動きも出たようだ。どうやら動いているのは、改革派が最も汚辱に塗れた宦官だと名指ししているヂャン・ラン(張譲)のようである。

汚物のように扱われる宦官張譲の希望は、張角が掲げる太平の世である。今更普通の男には戻れないが、せめて侮蔑されながら死にたくはないのである。太平の世が訪れれば万民は皆平等であり、宦官と言えど普通の死を迎えられる筈である。だから、少しでも遠きにいる同志張角の役に立ちたかったのである。

その張譲の策謀を、もう一方の妖怪ヤン・ブォヨウ(楊伯猷)が止めていた。楊伯猷は、朱公偉に檄を飛ばし、孫娘ヂャオ・チュンユー(趙春嫗)に秘策を授けた。チュンユー(春嫗)は武術の達人だが、武官ではない。だから、皇甫義真や朱公偉のように誉れ高き戦いには関心がない。勝つことだけが意味のある戦い方である。その点に置いて彼女は、やはり妖怪楊伯猷の孫である。

荊州黄巾軍は、山越族が多い。山越であろうと海越であろうと、また南越であろうと、同じ越人である。だから、南越傭兵団が、宛城に忍び込むのは容易い。チュンユーは、「総大将のヂュ・ゴンウェイ(朱公偉)が、更迭されるらしい」という噂を宛城にばら撒いた。それは気の緩みを誘う策である。

朱公偉を知らない越人はいない。朱公偉の勇猛さは、良きにつけ悪しきにつけ知れ渡っている。朱公偉を敵将とする荊州黄巾軍にとっては、鬼神の如き存在である。その鬼神朱公偉が更迭されるのは、誠に有難いことである。もし、朱公偉が更迭されれば、後任は次将の荊州刺史シュ・モンユー(徐孟玉)であろう。しかし、モンユー(孟玉)は元来学問の徒であり文官である。そうであれば実権は、南陽郡太守のチン・チュチー(秦初起)に移ることになる。

秦初起は張曼成を討った男であるが、その経緯は荊州黄巾軍の皆が知るところである。そして、秦初起と趙仲弘は盟友であった。しばらく時を置き今度は「南陽郡太守が休戦協定を結び、包囲網を解く」という噂が流れた。もちろんこれもチュンユーが流した噂である。

梅雨が明けると猛暑の夏が襲ってきた。加えて朱公偉は野営であり、夏の日差しを遮るものもない。更に将兵は、インチュァン(潁川)の戦いから五ヶ月近く戦い通しである。その為疲労の限界を迎えていた。朱公偉は「総攻撃は秋口を待って」と心に決めていた。その動きは、趙仲弘にとってもありがたい動きであった。早い実りの稲刈りができるかも知れないからである。そんな悠長な時が宛城の周りに流れた。

夏の暑さが和らいだ朝、宛城と包囲網の間に小さな陣営が設けられた。そして、休戦協定の場だと趙仲弘に使者が届いた。趙仲弘は罠かも知れないと思いつつ百騎足らずの小隊を従えて城門を出てきた。朱公偉はこのことを知らない。趙仲弘が打って出てきたとの知らせを受けて、五百騎を差し向けた。

秦初起が、これは罠だと気づき単騎、五百騎の後を追った。そして先頭を駆けると「ヂョンホン(仲弘)よ。尋常に勝負勝負」と吠えたてた。その声に趙仲弘は罠に気が付き馬体を返した。しかし、駆け寄せたチュンユーが飛刀を放った。その飛刀が馬体に突き刺さり趙仲弘は落馬した。そこへ、南越傭兵団の矢が降り注いだ。趙仲弘は数本の矢を受け膝を地に付けた。秦初起は鬼神の様相で、趙仲弘を取り囲む一群を割ると「介錯!!」と大きく叫んだ。趙仲弘は微かに首を項垂れ、秦初起は盟友の首を討った。

大将首を取った秦初起は、朱公偉に趙仲弘の遺骸を貰い受けたいと申し出た。朱公偉はそれを許した。そして、秦初起は、趙仲弘の遺骸をシェンシャン(神上)の丘に運び、張曼成の傍らに葬った。趙仲弘の長男十五歳のブォイン(伯寅)は、ハン・ヂョン(韓忠)率いる水軍にいて、宛城には居なかった。妻のスン・シャーホァ(孫夏華)と、長女十三歳のシーハン(趙詩涵)。それにまだ七歳の次男ヂョンシュン(仲熊)の三人は、リンシンと共に青洲へ避難した。だから、葬儀に立ち会ったのは秦初起ただ独りである。

総帥趙仲弘を卑怯な手で撃たれた荊州黄巾軍は怒りに駆られた。そして、復讐戦に打って出た荊州黄巾軍は、南門の包囲網を打ち破った。更に韓忠率いる水軍が南から大河チャンジャン(長江)を遡ってきた。その為戦局は、南北に対して向き合う形になった。朱公偉は、敵将を討ったこの卑怯な策に激怒した。そして、その首謀者ヂャオ・チュンユー(趙春嫗)を南越に送り返そうとした。

しかし、荊州刺史のシュ・モンユー(徐孟玉)に「包囲網を崩されたのは痛いが、総帥ヂャォ・ヂョンホン(趙仲弘)を討った手柄は大きい」と止められた。確かに王朝でもこの功労で、朱公偉の更迭は見送られたようである。しかし、朱公偉は、皇甫義真と同じように誇り高き武人である。これを機に、チュンユーとその祖父楊伯猷に強い不信感を覚えた。

韓忠が宛城に入ると、総帥は韓忠に引き継がれ、防衛線を陸と河川の両方から強化した。韓忠も張曼成の元部下で討伐隊の隊員だったが、育ちは川筋者である。祖父ちゃんがチイーホー(淇河)の渡し守だったのである。だから、船の扱いは手慣れたものである。その為に水軍を任されていた。

しかし、水軍とはいっても軍艦を川に並べたて常に戦さ仕立てをしている訳ではない。一番の仕事は河川運搬業である。だから、水軍というよりは、南陽太平国の河川運輸省という方が正しいだろう。だから、韓忠は運輸大臣に当たる。その為に荊州の各地を飛び回っていた。秦初起が、ジャンシャー(江夏)郡の都尉だった頃は、良く遊びにも行った。秦初起は、韓忠の兄のような存在だった。

韓忠は十三歳で討伐隊に入隊した。そして、三つ年上の秦初起は同期入隊である。その頃、親分張曼成は十人隊長だった。その張曼成什長の九人の子分の一人である。五人隊長のひとりは、趙仲弘だった。趙仲弘は、秦初起と同じ十六歳だったが、韓忠と同じように十三歳で入隊し既に歴戦の勇者だった。だから、二人は趙仲弘伍長の許に付いた。趙仲弘伍長は名家の子息だったので幼い時から学問を身につけていた。だから、二人の学問の師匠にも成った。韓忠は二人の兄を得て、荒ぶる心を落ち着かせていった。

韓忠は、十二歳の時に人を殺そうと決意したことがある。その人とは父親である。韓忠の父親ハン・アン(韓安)は地方の下級武官だった。しかし、その血は韓の旧王族に繋がる。そのやるせなさが韓安を自暴自棄に誘った。あり体に言えば家庭内暴力である。

韓忠が五歳のある日、酔った父親は、韓忠を殴りつけた。翌日、母ウェイ・ファ(魏華)は、韓忠を連れて家を出た。故郷のチョウグェァ(朝歌)に帰ったのである。朝歌では、祖父ちゃんがチイーホー(淇河)の渡し守をしていた。祖母ちゃんは数年前に他界していたので韓忠は、祖父ちゃんと三人で暮らし始めた。貧しかったが楽しい日々だった。

時折、父親韓安が、祖父ちゃんの居ない時を見計らって訪ねてきた。そして、復縁を迫り、母親が断ると暴力を振るった。幼い韓忠は、ただ震えているだけで成す術がなかった。そして、それはしつこく何年も続き、韓忠が十二歳の時にその仕打ちを苦にした母は、淇河に身を投げた。母を埋葬した夜、韓忠は父を殺そうと決心した。

湿った風が総帥韓忠の背を撫でた。川風はいつも優しい。それは死んだ祖父ちゃんの手のようである。祖父ちゃんは、韓忠を軍隊に送り出した翌年、淇河で死んだ。洪水の濁流に飲み込まれたのである。遺骸は上がらなかった。だから、韓忠は、祖父ちゃんが使っていた投網を、母ちゃんの墓に埋めた。いつ誰が手向けてくれたのだろうか、母ちゃんの墓には萎れた花が置かれていた。

母ちゃんは何も残さずに死んだ。晴れ着ひとつ持たずに韓忠を育ててくれた。母ちゃんが残したのは韓忠だけである。韓忠が父親を殺そうと決心した翌朝、祖父ちゃんが川に誘った。韓忠ひとりだけを舟に乗せると、川の中ほどに錨を投げ込んだ。そして「世にモノがあふれ、人が少なければ争いは起こらない。しかし、モノが少なく人が多ければ奪い合いが始まる。戦いとはただそれだけのこと。善なる者が悪しき者を罰するというのは、善なる者の幻想でしかなかろう。そもそも善とは何じゃ。善や智慧という言葉を正しく理解するのは当の儒者でさえ怪しいモンじゃ。ましてワシ等凡夫に分かりようはない。ワシ等に分かるのは腹が満たされれば幸せと思い、欲しいものが手に入れば豊かに成ったと思う位のものじゃ」と、不思議な話を始めた。

母ちゃんに「お祖父さんは、昔は立派な学者だったのよ」と聞かされていたのを思い出した。「俺を学者にでもするつもりなのかなぁ」と、韓忠は、ぼんやりと思った。「でも俺は今から親父を殺し、悪党の道を歩むのだ。だから祖父ちゃん、すまん」と心で謝った。そんな韓忠の様子には構わず祖父ちゃんは「餓えた子供の為に盗みを働いた母親は、上手く盗みを働き、ひと時だけ幸せだと思う。腹を満たした子供は満足し明日を夢見る。盗まれた者は憤るだろう。憤る心が世に満ちれば世は争いの時代になる」と話を続けた。更に「だから、そうせぬ為に法が必要になる。じゃが、お前が法を司る役人だったらどうするね」と、韓忠に訊ねてきた。急な問いに韓忠が答えあぐねていると「その母親を捕え罰すれば、餓えた子供を殺すことになる。嗚呼、付け加えておくが、餓えた子供に誰かが食を与えるということは、この例え話にはないぞ。もし誰かが餓えた親子に食を与えておれば、母親は盗みを働くことはないでのう。あくまでも、盗んで生き延びるか、盗めなくて飢え死にするかじゃ」と、独り言のように話を続けた。

そして、再び韓忠の目を見つめると「さぁ~、お前は、盗人を罰し子供を見殺しにするかね。それとも法を無視し秩序のない世界を作るかね。答えは直ぐには出んじゃろう。そうそう、じっくり考えることが必要じゃて」と、川風に煙管の煙を吹き流した。

韓忠は賢い子である。祖父ちゃんは、韓忠の殺意を思い留まらせようとしているのだなと察した。だから、悪党への道は思い留めた。そして祖父ちゃんに「俺は軍隊に入る」と告げた。祖父ちゃんは、にっこり笑うと「そうか。そうか。それも良いの」と言ってくれた。それから、父親には一度も会っていない。だから、韓忠には血縁がない。

しかし今、妻ヂャォ・ヤーリー(趙雅莉)のお腹の中には子が宿っている。そして、娘ならハン・チョウファ(韓朝華)、息子ならハン・チイーリャン(韓淇良)と名付けようと思っている。妻のヤーリー(雅莉)は、兄貴分ヂャォ・ヂョンホン(趙仲弘)の妹である。だから産まれて来る子供は、ヂャォ(趙)家の血を引いて賢い筈だ。

そんな幸せな時を前に、韓忠の気持ちに陰鬱が忍び込んでいる。それは、もうひとりの兄貴分秦初起との直接対決である。例え勝因が自分に廻ってきても「俺は、チュチー(初起)兄を斬れないだろう。しかし、そうなると俺は我が子の顔を見ることができない」と思い悩んでいるのである。

秦初起は、可愛がっていた韓忠が次の総帥に成ったことを知って、どうにか韓忠を助けられないものかと悩んでいた。総攻撃の時は近づいていた。王都からは大将軍フェァ・スイガオ(何遂高)が、最新の攻城兵器を十分な程に送り込んできた。だから、総大将朱公偉の命令が下りれば、間違いなく宛城は陥落する。兵の数では荊州黄巾軍がはるかに優っている。戦意も高い。皆死しても尚戦う気概である。しかし、兵器の優劣はそれを凌いでいる。このまま抗戦を続ければ、荊州黄巾軍は全軍玉砕だろう。

秦初起は、密かに韓忠に密書を送った。「降伏せよ」という内容である。しかし、死を覚悟した荊州黄巾軍に降伏の文字はない。そこで、秦初起は、まだジャンシャー(江夏)郡に留まっていた避難部隊の一群を捕らえるようにと盟友の江夏郡太守に頼んだ。

秋口に始まった総攻撃は、秦初起の予想通り荊州黄巾軍の敗北であった。宛城陥落の立役者は、フーチュン(富春)の瓜売りの倅孫文台である。朱公偉は、孫文台に最新の攻城兵器を与え一番乗りをさせた。孫文台が、城壁の一角を破ると荊州黄巾軍は一気に崩れ、夕刻には宛城を捨て、近郊の小城に分散し落ち延びた。しかし、徹底抗戦の構えは解かない。

数日の激戦が続いた頃、江夏郡太守から、避難部隊の一群を捕らえたと知らせが入った。秦初起は、再びヂョン(韓忠)に密書を送り「降伏しなければ、捕らえた老若男女を全員生き埋めにする」と伝えた。自らの命は捨てた荊州黄巾軍だったが、我が子や妻や老父母の命は救いたい。韓忠は苦渋の決断を下した。

韓忠の降伏の意思を確かめた秦初起は、荊州刺史のシュ・モンユー(徐孟玉)と共に、総大将朱公偉に荊州黄巾軍の降伏を認めるように進言した。王宮の重鎮楊伯猷と大将軍何遂高の同意も取り付けていた。しかし、総大将朱公偉は、降伏を認めなかった。「悪しき者を許せば、善なる祭り事は行えない。したがって悪しき黄巾賊は全て討ち果たす」と撥ね付けた。それは、楊伯猷への嫌悪が多分に含まれていた。

朱公偉は、楊伯猷が、太平道の黒幕ひとり汚辱の妖怪・宦官張譲と密約を交わしているのではないかと疑った。楊伯猷は目的の為なら手段を選ばない男である。少なくても朱公偉には、そう映っていた。だから、手を抜く訳にはいかないのである。

策を講じない戦いは、うず高く積まれた屍の数で決まる。ひと月の激戦で双方数万の屍が積み上げられた。勝敗は、韓忠の捕縛で一区切りを見た。朱公偉は、韓忠を王都に引き立て、楊伯猷の目の前で斬首する積りである。

秦初起は、韓忠を牢から引き立てた。朱公偉の許可は取っていない。韓忠を川岸に引き立てた秦初起は「どれだけ俺のことを苔にすれば気が済むのだ。俺にも我慢の限界がある。成敗!!」と叫ぶと、韓忠を袈裟がけに切り裂いた。それから、よろけて地に伏せようとする韓忠を蹴り飛ばし崖から川面に落とした。赤い水の流れと共に韓忠の死体は下流に流されていった。秦初起の勝手な処刑に、朱公偉は激怒した。荊州刺史のシュ・モンユー(徐孟玉)が「私怨(しえん)では有るが、黄巾賊悪を絶ったことに変わりありません」と執り成しことなきを得た。

総帥韓忠を打たれても、荊州黄巾軍の残党は健在だった。次の総帥にはスン・シャー(孫夏)が立たされた。孫夏は武人ではない。農学の大家である。その戦さには無縁な男が総帥に立てられたのは、荊州黄巾軍が死に仕度を始めたからである。孫夏は、戦さの最中にも稲刈りを急がせた。そして早春に植えた稲をすべて刈り終えると密かに、避難部隊を追わせた。その量は二十万人分である。それだけあれば、二年間は餓えることなく難民生活を送れる目算である。その家族への最後の仕送りを見届けると残った荊州黄巾軍の兵は、思い起こすことなく万歳と叫び無謀な突撃に打って出た。皆死に絶えるまでの突撃である。戻る所はもうこの世にはない。この捨て身の攻撃に、漢王朝軍は多大の死傷者を出した。そして、荊州黄巾軍の兵は、自らの命を天に捧げ子孫の行く末を祈った。ここに荊州黄巾軍は殲滅された。そして、独り者だった孫夏が残したものは、この避難部隊を生き繋ぐ天の実りである。太平の世よ永遠あれと。

後日談になるがハン・ヂョン(韓忠)は生きながらえていた。秦初起の刃は胸深くまでは届いていなかった。深い傷を負った彼は瀕死の事態ではあったが川筋者である。流されながら無意識のまま対岸に流れ着いた。そして、身も心もぼろぼろのまま浮浪者となり十年の歳月を経て倭国に渡る。倭国に渡ると妻子に再会し気概を取り戻していく。そして祖父さんの教えを広めチュクム女王の国造りを助ける事になる。

⇒ ⇒ ⇒ 『第2巻《自由の国》第6部 ~ 春秋の再来 ~』へ続く